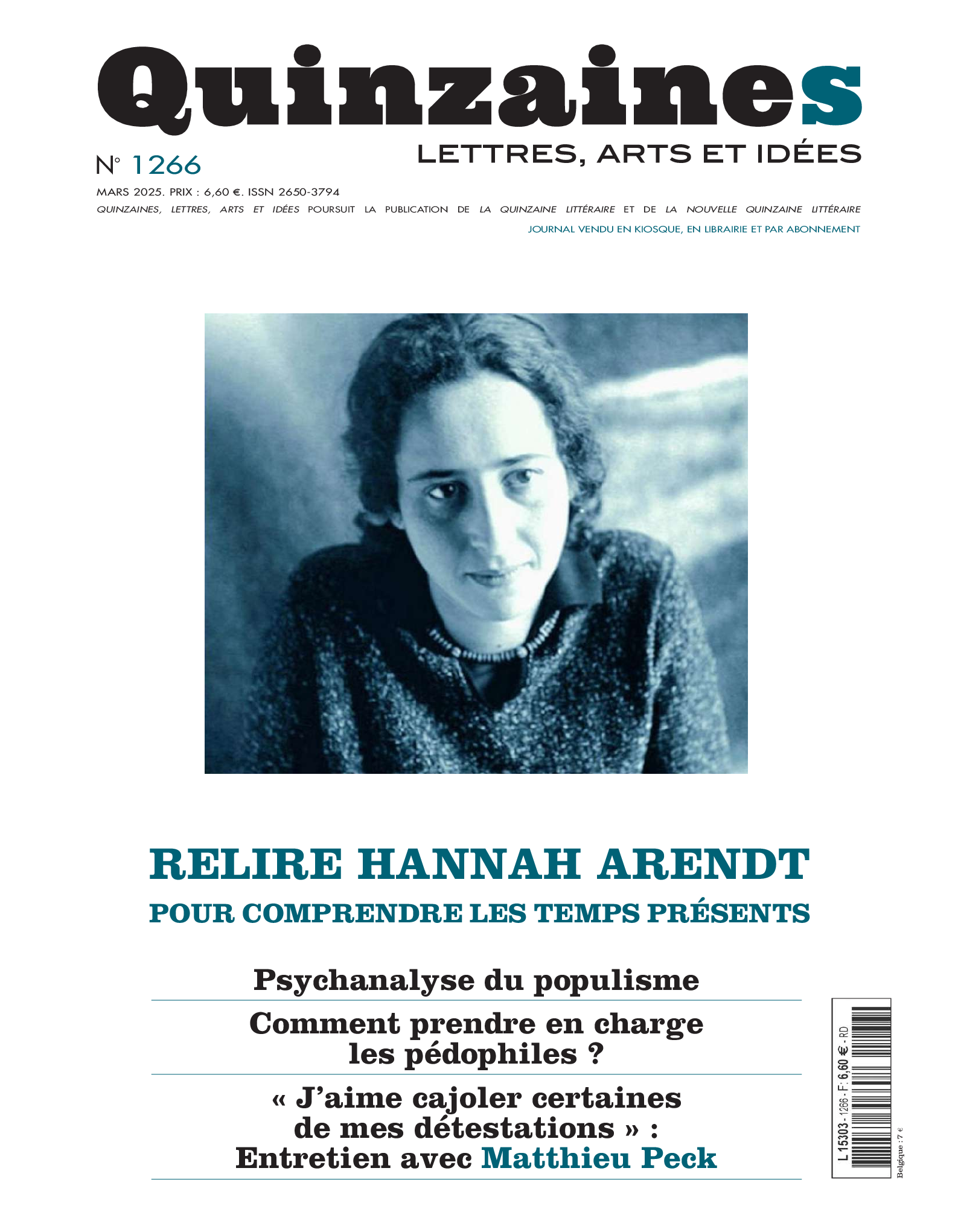

Mon travail de thèse consiste à situer les écrits de Hannah Arendt dans le paysage de la réflexion politique contemporaine sur la démocratie, à partir de la façon dont elle articule liberté et autorité.

Cette articulation est développée dans La Crise de la culture[1], De la Révolution[2] et Du mensonge à la violence[3]. La conceptualité originale qu’elle développe, à la fois en allemand et en anglais, implique une pensée complexe et historiquement riche sur la politique depuis l’Antiquité grecque et romaine jusqu’aux années 1970. Ces écrits renouvellent mon regard sur l’actualité, en particulier sur la crise de la légitimité démocratique que nous connaissons aujourd’hui dans les démocraties occidentales et qui se traduit en premier lieu par une défiance accrue vis-à-vis de nos institutions et de leurs représentants élus. De mes lectures et de ma réflexion personnelle ressortent en effet trois points sur lesquels je trouve Arendt inspirante et féconde pour envisager les défis politiques contemporains : la crise du monde moderne, la question de l’autorité et celle de la souveraineté.

C’est d’abord aussi bien sa définition de l’autorité que le constat de la crise qu’elle traverse qui s’avèrent pertinents pour penser le temps présent : comme elle l’établit dès la préface de La Crise de la culture, c’est pour nous le futur qui prédomine désormais sur le passé (du fait de l’orientation progressiste de nos sociétés), ce qui a pour conséquence l’effondrement de l’autorité et de la tradition, autrefois nécessaires à la transmission intergénérationnelle et au vivre-ensemble. L’autorité a en effet pour condition d’existence l’exemplarité unanime du passé, remise en question par l’inversion de l’échelle des valeurs conjointe à l’avènement de la modernité. Arendt nous aide à prendre la mesure des conséquences de ce tournant grâce à la définition singulière de l’autorité qu’elle propose dans « Qu’est-ce que l’autorité ? »[4]. Selon l’ancienne acception du terme, il faudrait parler de rapport d’autorité quand nous consentons librement à obéir à une personne ou à une institution qui nous est hiérarchiquement supérieure. Une relation d’autorité est fondée sur la confiance et la réciprocité, mais elle demeure par essence inégalitaire, ce qui est par principe difficilement compatible avec l’égalité démocratique. Un tel rapport n’implique pourtant pas l’exercice d’une contrainte d’un dominant sur un dominé afin que ce dernier se plie à sa volonté, il est davantage une influence. Il a pour condition le consentement renouvelé de celui qui obéit et celui qui est dépositaire de l’autorité la perd quand il doit s’imposer par la force : c’est une relation inégalitaire légitime. C’est selon Arendt ce sens de l’autorité qui a prédominé depuis l’Antiquité romaine, incarnée par le Sénat qui se portait garant de l’esprit de la fondation de Rome. Reprise par l’Église catholique romaine, elle décline au moment de la Réforme protestante qui la remet considérablement en question. Cette forme d’autorité a cependant inspiré la Constitution américaine, considérée comme la source de la loi, un « document écrit » qui la valide et l’autorise[5], dépositaire de l’esprit de la Révolution américaine.

Travailler sur cette conception de l’autorité comme auctoritas nous invite à prendre indirectement la mesure de la perte que son effritement implique, perte qu’Arendt n’estime d’ailleurs ni négative ni positive. Cette disparition tend, à terme, à fragiliser la légitimité des pouvoirs politiques, qui peinent justement à avoir de l’autorité. Elle menace aussi l’autorité éducative et la transmission des savoirs d’une génération à une autre. Mais cette autorité « non autoritaire »[6] nous invite aussi à interroger la place de la domination coercitive dans le champ politique. L’utilisation de la force est en effet aux fondements de la structure politique de l’État-nation, alors qu’elle n’est qu’une possibilité relationnelle parmi d’autres : l’État exerce une domination militaire aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses frontières. En même temps, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés est qu’il est pour nous impossible de « restaurer » l’autorité, dans la mesure où elle repose par définition sur des rapports inégalitaires et hiérarchiques qui sont de moins en moins acceptables dans le cadre démocratique.

Outre la crise de l’autorité, Arendt propose en filigrane une réflexion profonde sur l’idéal démocratique, centrée sur le progrès et la promotion de l’autonomie individuelle et collective. C’est notamment à propos de la souveraineté qu’elle remet en question ce que sont désormais nos priorités politiques[7]. Spontanément, nous associons la liberté à l’autonomie et à la souveraineté de la volonté : être libre s’assimilerait en somme à l’autogouvernement, tandis qu’Arendt comprend la liberté dans son sens grec antique, comme ce qui se manifeste dans une action politique spontanée, imprévisible et créatrice. L’action libre aurait pour conditions de possibilité l’absence de domination, l’égalité entre les citoyens, garanties par des institutions pérennes, et la pluralité. Elle existe par son apparition dans un espace de visibilité, l’espace public. La confusion depuis longtemps entérinée entre liberté et souveraineté fait cependant de la préservation de l’unité du corps politique la finalité de l’organisation institutionnelle : être libre, ce serait en effet pouvoir se contraindre soi-même, ce qui, à l’échelle collective, justifie l’usage de la force d’une minorité sur une majorité pour garantir l’unité du corps politique. Par conséquent, la vie politique telle que nous la connaissons est davantage centrée sur le maintien de l’ordre que sur la préservation des institutions garantes de la pluralité, les espaces publics de discussion, qui contribuent à la légitimation des instances gouvernementales dans leurs fonctions représentatives et à leur renouvellement. Les écrits d’Arendt nous fournissent ainsi des outils originaux pour envisager une structure politique pacifiée qui tienne davantage compte du besoin proprement humain d’être visible et entendu publiquement. Ceux-ci nous invitent à penser à nouveaux frais nos usages politiques, dans le sens d’un « gouvernement par consentement […] dans lequel, en réalité, tout le principe de la domination n’aurait plus cours »[8].

[1] H. Arendt, La crise de la culture : huit exercices de pensée politique (1954), P. Lévy (trad.), Paris, Gallimard, 2000

[2] H. Arendt, De la révolution, M. Berrane (trad.), Paris, Gallimard, 2013

[3] H. Arendt, Du mensonge à la la violence : essais de politique contemporaine, s. l., 2016

[4] « Qu’est-ce que l’autorité ? » in : H. Arendt, La crise de la culture : huit exercices de pensée politique, op. cit., p. 121-185

[5] H. Arendt, De la révolution, op. cit. p. 239

[6] E. Augris, « Hannah Arendt et sa réception critique : l’autorité « non autoritaire » », Pensée plurielle, vol. 58, no 2, De Boeck Supérieur, 2023, p. 23-34

[7] « Qu’est-ce que la liberté ? » in H. Arendt, La crise de la culture: huit exercices de pensée politique, op. cit., p. 253-288

[8] H. Arendt, De la révolution, op. cit., p. 264.

[Emma Augris est doctorante en philosophie à l’ENS de Lyon. Germaniste de formation, elle étudie principalement les textes allemands d’Hannah Arendt, qui sont encore peu traduits, et s’intéresse tout particulièrement à la question de l’autorité. Son travail est avant tout une exégèse et une tentative de positionner Arendt parmi les penseurs de la démocratie, notamment les néorépublicains et les représentants de la démocratie radicale.]

Emma Augris

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)