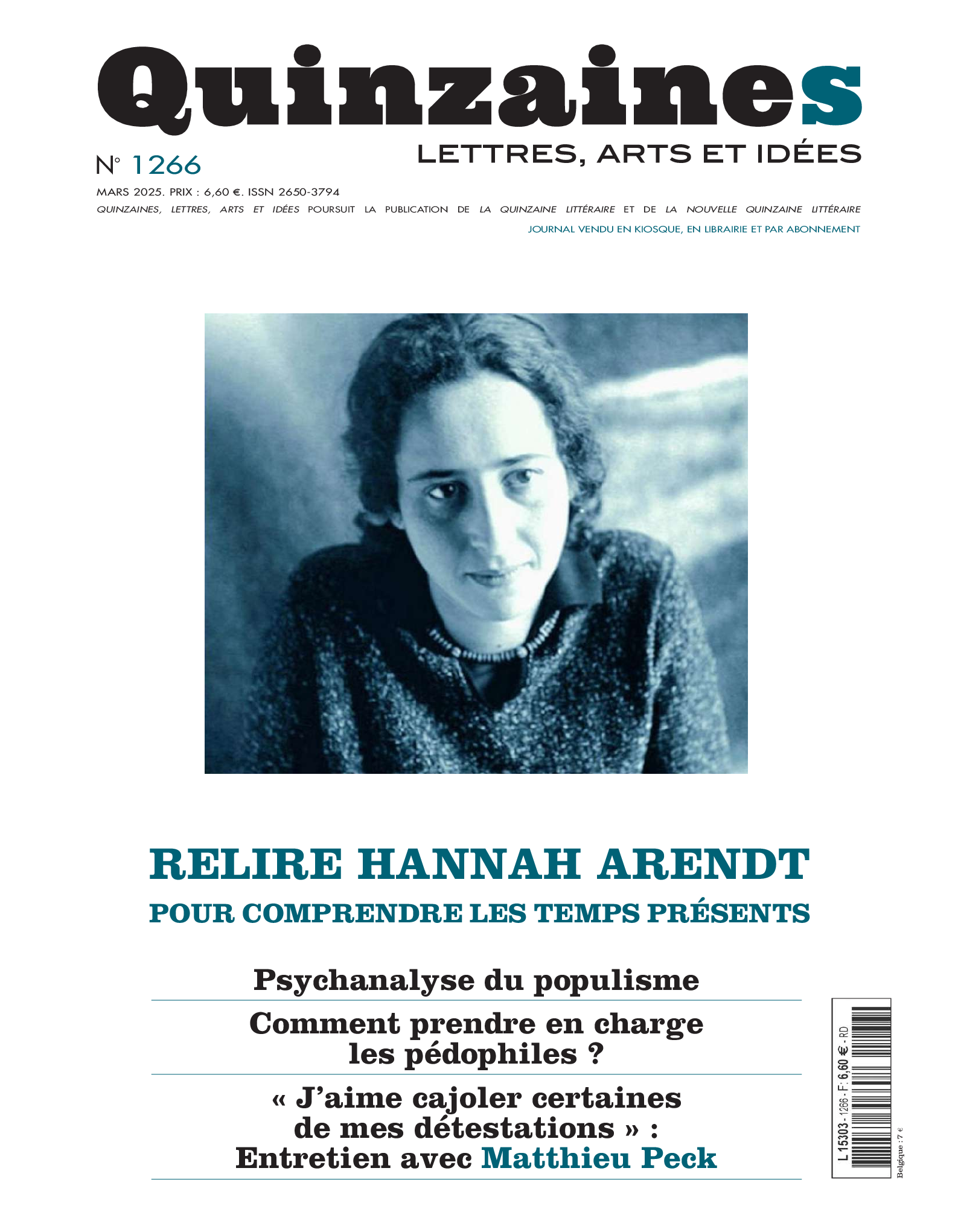

J’ai été amenée à travailler sur Hannah Arendt dans les années 2000 lors de ma thèse de doctorat : mes recherches portaient sur les théoriciens critiques de l’École de Francfort et sur la question de l’autorité, objet central de leurs recherches.

Ce qui m’intéressait était de contrebalancer ou de nuancer le concept d’autorité de l’École de Francfort, confondu avec la domination ; je me suis donc tournée vers Hannah Arendt pour développer une critique de cette confusion entre autorité et domination. Mais le contraste entre la tradition critique francfortoise et Arendt s’est atténué au fil de mes lectures. En lisant les travaux de Margaret Canovan, Miguel Abensour, Étienne Tassin, Étienne Balibar, Martine Leibovici, de Géraldine Muhlmann, j’ai découvert une Arendt critique, beaucoup plus compatible avec l’École de Francfort que ce que les rapports très conflictuels qu’ils ont entretenus historiquement pouvaient laisser penser. J’ai été amenée à écrire un ouvrage sur elle, et au cours de l’écriture, à revenir plus particulièrement sur la source de la discorde : le rapport à Marx. Ceci m’a conduite tout naturellement à la question du travail.

Dans mes recherches actuelles, issues d’un manuscrit d’habilitation qui paraîtra à la rentrée sous le titre L’Oubli du labeur chez Klincksieck, je me concentre sur la philosophie du travail et, dans ce contexte, je suis revenue vers celle d’Arendt. Ce qui m’intéresse dans cette deuxième recherche est le silence de la philosophie du travail sur tout un ensemble d’activités vouées à la reproduction de la vie, liées à la sphère de la nécessité et souvent pénibles, qui se trouvent par conséquent déléguées à des groupes infériorisés. Or Hannah Arendt, par sa catégorie de labor, que j’ai choisi de traduire par labeur, offre selon moi une analyse de ces activités qui semblent être oubliées par la philosophie comme elles sont invisibilisées dans la réalité sociale. Sur la base de cette retraduction, se trouve renouvelée l’appréciation de la philosophie arendtienne. En effet, entendre par labor le travail et par work l’œuvre pouvait renforcer l’impression selon laquelle le travail était une activité pauvre par rapport à l’œuvre, plus créatrice, et exposait Arendt à l’objection de déployer une philosophie réductionniste sur le travail. Et c’est bien la lecture dominante d’Arendt sur cette question, qui révèle parfois aussi le mépris pour le travail dont son analyse ferait preuve. On lui oppose alors des analyses ayant mieux su saisir la richesse du travail et faire droit à toute la palette des activités dans leur diversité, mettant en jeu un rapport inventif, rusé, aux normes. On peut citer la critique d’Arendt que mène Emmanuel Renault du point de vue de John Dewey en dégageant chez ce dernier une philosophie du travail et des métiers extrêmement stimulante. Un autre type de lecture prend acte de l’analyse réductrice qu’Arendt propose sur le travail pour montrer que c’est plutôt dans l’œuvre qui a trait à la fabrication de biens durables, et surtout dans l’action qui met en jeu la liberté politique des êtres humains, les deux autres termes de la triade arendtienne de Condition de l’homme moderne, que l’on peut se réaliser – que ce soit par la création ou par l’engagement citoyen et l’action politique. Selon cette deuxième ligne de lectures, Arendt se situe dans la continuité de penseurs comme Marcuse, voire Gorz, qui cherchent à restreindre le poids donné au travail aliéné pour laisser place à une activité plus pleinement épanouissante. D’autres lectures très intéressantes cherchent à donner sens à la conceptualité arendtienne en appliquant au travail les catégories qu’Arendt déploie à propos de la politique et interpréter celui-ci comme un espace de délibération et de coopération (on peut citer Christophe Dejours ; Rémi Zanni va également dans ce sens à propos de l’organisation syndicaliste).

La traduction du couple labor et work par labeur et travail non seulement renouvelle l’appréciation de la philosophie arendtienne en montrant qu’il s’agit d’une philosophie de l’activité qui traite du labeur comme condition du travail, lui-même condition de l’action qui se déploie dans un monde d’objets stables ; mais en outre, elle permet de mettre au jour les très riches analyses arendtiennes sur le labeur dans sa spécificité. Dans son analyse du labor, Arendt pointe à la fois un ensemble d’activités traditionnellement invisibilisées, cachées, comme tout ce qui relève de la nécessité et n’a pas « droit de cité » ; et, avec l’avènement du social dans la modernité, donc le devenir public de ce qui relevait de l’économie du foyer, même s’il y a une « emprise théorique » du labeur, celui-ci est en réalité aussi invisibilisé d’une autre façon, dans le sens où on ne cesse de dénier son caractère nécessaire et répétitif, voire sa dureté, en le prenant pour du travail.

Dans mon ouvrage, j’ai tenté de montrer que la catégorie arendtienne de labeur n’est pas seulement anthropologique, mais qu’elle a une dimension historique et sociale ; elle est au principe d’une critique du travail dans les conditions des sociétés capitalistes. Mais en insistant sur l’idée selon laquelle l’être humain se réalise à travers la politique et non le travail au sens large, Arendt sape en partie la richesse de son analyse du labeur, puisqu’elle nous invite à le dépasser.

Ce qui m’a frappée, en orientant ma recherche sur la question du labeur, c’est un double constat : la catégorie arendtienne est extrêmement proche de concepts féministes comme le travail domestique, le care, le travail reproductif ou encore le travail de subsistance ; mais aucune des théories féministes qui les mettent en avant ne se réclame d’Arendt, ni même ne se réfère à elle. Elles la critiquent vivement, et ce n’est pas sans raison, elle qui ne s’est jamais revendiquée féministe et qui a rejeté le cadre marxiste qui demeure largement utilisé par les approches féministes. Tout mon travail dans cet ouvrage a visé à articuler la voie arendtienne et les analyses féministes, afin de préciser la catégorie de labeur à la lumière des concepts féministes ainsi que l’usage que l’on peut en faire dans le cadre d’une philosophie sociale.

[Katia Genel est Professeure au département de philosophie de l’université Paris Nanterre. Elle travaille sur la philosophie sociale et politique allemande, et en particulier sur l’École de Francfort et sur Hannah Arendt. Ses recherches actuelles portent sur le travail et les théories féministes.]

Katia Genel

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)