Avec Arendt, Jonas et Gadamer, Löwith est un des rares disciples que se soit reconnus Heidegger, même lorsqu’il eut pris ses distances d’avec lui. De ses années d’études, il avait conservé l’amitié de Leo Strauss, Herbert Marcuse, Éric Voegelin. Dans son exil italien, il obtint le soutien de Giovanni Gentile. Il nourrit aussi une correspondance suivie avec les théologiens Rudolf Bultmann et Eric Peterson, ainsi qu’avec Max Horkheimer, malgré son peu d’affinités avec l’école de Francfort. Devenu un charmant vieux monsieur au raffinement d’un « moine japonais » à l’époque où Niet...

Karl Löwith, philosophe allemand

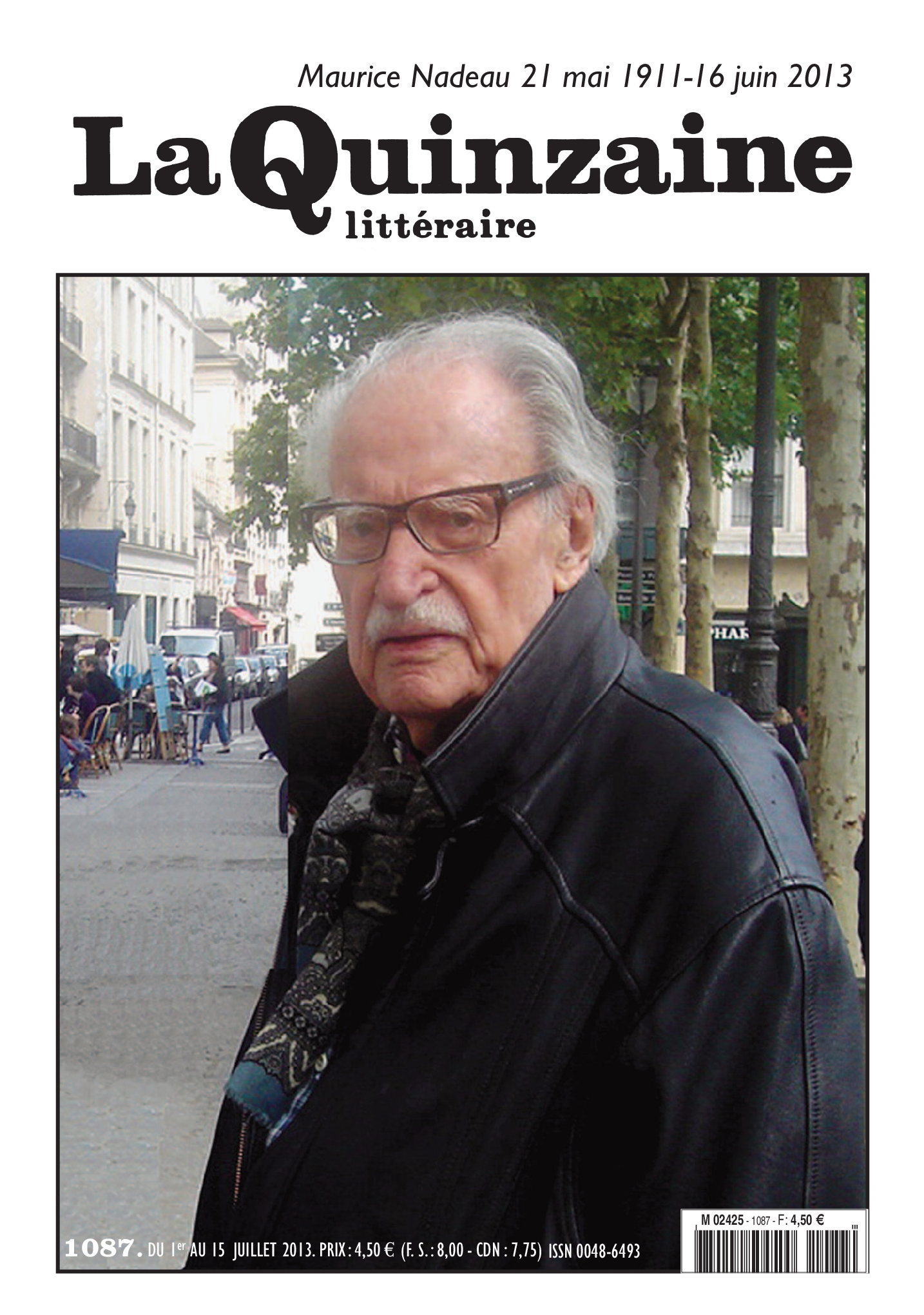

Article publié dans le n°1087 (01 juil. 2013) de Quinzaines

Karl Löwith et la philosophie. Une sobre inquiétude

(Payot)

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)