Les vies parallèles de ces deux hommes servent de fil conducteur à Viva, le nouveau roman de Patrick Deville, héritier de Plutarque. On ne perdra pas trop de temps à discuter de la mention générique, sinon pour dire la cohérence d’un projet global. Depuis longtemps, peut-être Ces deux-là en 2000, plus sûrement Pura Vida en 2004, Deville dresse le portrait de héros qui mènent leur vie comme une œuvre de fiction, pour paraphraser Ortega y Gasset : William Walker, Brazza, Mouhot, Yersin, Trotsky et Lowry ont en commun d’être des découvreurs, des révolutionnaires, des conquérants, ou des chercheurs d’absolu, parfois tout cela à la fois. Ils se frôlent, se croisent, se rencontrent, sinon sur la table de dissection, du moins dans les déambulations kantiennes d’un narrateur, parfois fantôme du futur, parfois identifiable en la personne de l’auteur qui se rêve à travers eux, en eux. Ainsi lira-t-on tous ces romans comme une seule œuvre et se glissera-t-on dans les pages avec Deville. Des personnages secondaires reviennent, comme Alfonsina Storni, croisée à Montevideo au Sorocabana (dans Ces deux-là), Paul Gegauff, de la bande de la Nouvelle Vague et du Nouveau Roman, ou Yersin.

Lowry appartient depuis très longtemps à la constellation des écrivains de Deville, à sa petite bande. Il est, avec Rimbaud, Conrad, Cendrars ou Traven, et sans doute plus qu’eux, l’un de ces êtres qui sacrifient tout, qui oublient tout, et d’abord la grande roue de l’Histoire, pour se consacrer à une œuvre. Ici, il est au premier plan, quand ce n’est pas Trotsky, dont la figure se détache de chapitre en chapitre. Pourquoi ce parallèle ? Sans doute parce qu’il y a « celui qui agit dans l’Histoire et celui qui n’agit pas ». Au fil des pages, au fil des ans qui passent dans ce roman, on voit l’écrivain tendu dans l’écriture de son roman, sacrifiant tout à cet absolu, et le chef révolutionnaire qui a mené l’Armée rouge à l’assaut, donné le pouvoir absolu aux bolcheviks, avant de se trouver dans le camp des vaincus, de se trouver banni, traqué puis assassiné par les sbires de Staline. L’un, d’une certaine façon, est mort d’écrire, l’autre a été trahi, abandonné par la cause qui lui était chère.

Le narrateur raconte cette histoire, commencée lors d’un séjour au Mexique, comme on tisse une toile : « Depuis dix ans, j’y reprends la lecture de Trotsky et de Lowry et de fil en aiguille d’autres écrivains venus se perdre au Mexique comme Cravan et Traven, pince des fils, dévide des bobines, tisse des liens, assemble les vies de ces trois femmes illustres elles aussi depuis longtemps disparues et mêlées à toutes ces histoires de la petite bande de Mexico […] Tous ceux-là qui se croisent dans la clandestinité ou à bord des navires ». C’est aussi à Tampico, en février 2014, que se termine ce « roman mexicain ». Les cartels s’entretuent dans cette ville qui fut celle du pétrole.

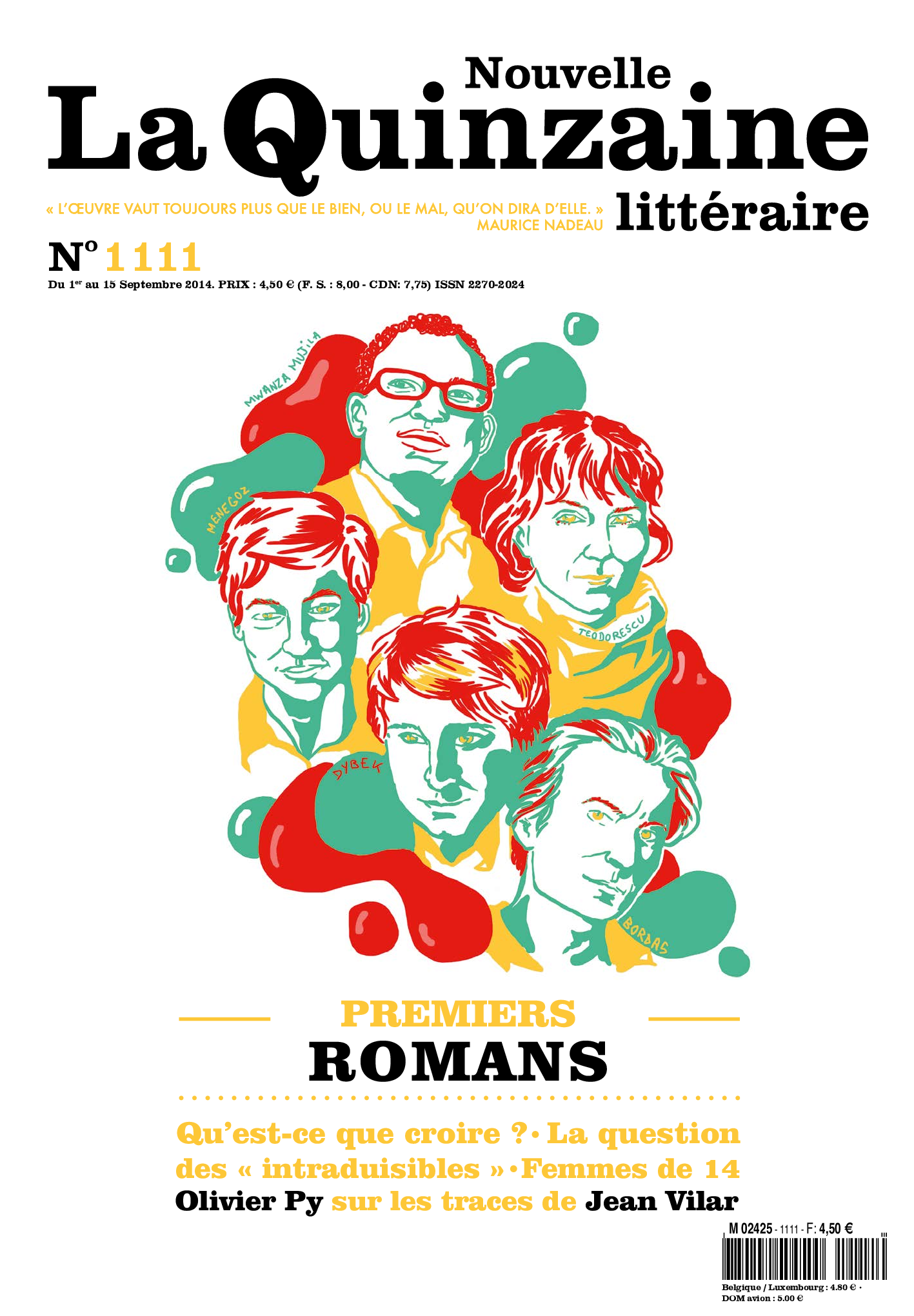

Un homme a connu les deux héros de Deville : Maurice Nadeau. Jeune militant, il a failli rencontrer le chef politique à Paris le 6 février 1934. Éditeur, il a fait traduire Lowry, l’a connu, soutenu. Et il encourage le projet de son cadet, d’un « Lowry & Trotsky ». Les deux hommes dialoguent comme deux générations le font, selon l’épigraphe de Walter Benjamin, mais comme l’écrit Deville : « J’arrivais de Mexico et Maurice des années trente. »

Le roman fourmille d’histoires, de rencontres réelles ou virtuelles, de coïncidences et d’échos. Ainsi, Artaud est à peine parti du Mexique cherchant « à fuir la civilisation européenne » que Breton y arrive et, comme un collégien timide, chante les louanges de Zola pour plaire à Trotsky. Passe aussi le mystérieux Ret Marut, plus connu sous le pseudonyme de B. Traven, romancier et auteur du Trésor de la Sierra Madre. Cet homme qu’on n’a jamais pu identifier avait fui l’Allemagne en 1919 après l’échec de la révolution spartakiste. Il avait sans doute croisé le chef de l’Armée rouge. Mais l’un était un anarchiste convaincu, l’autre avait réprimé dans le sang la révolte des marins de Cronstadt, menée par l’anarchiste Makhno.

Et puis on croise Arthur Cravan, que les surréalistes, toujours en quête d’une bande compacte et d’ancêtres ou de précurseurs, avaient rangé, avec Jacques Rigaut et Jacques Vaché, parmi les leurs. Il a quitté l’Ancien Continent pour le Mexique. Il écrit, il pratique la boxe, il aime Mina Loy et la poursuit de son amour jusqu’à Buenos Aires. Son identité (il est le neveu d’Oscar Wilde) est insaisissable. Il ressemble en cela à Traven.

Et c’est aussi ce que décrit ce roman, sur fond d’époque troublée : les êtres y sont doubles, voire multiples, les héros portent des masques, se cachent sous des pseudonymes. Trotsky, en exil dans la région parisienne, erre dans les librairies de la capitale sans qu’on le reconnaisse. Son assassin, Mercader, ne suscite pas la méfiance quand il s’introduit dans la sorte de forteresse mexicaine qu’habite « le Vieux ». Après la débâcle des républicains espagnols, nombreux sont en effet les vaincus qui trouvent refuge au Mexique. Certains militent au POUM (1), d’autres sont des sbires staliniens. Les héros sont des traîtres, les traîtres se transforment (plus rarement) en héros. Diego Rivera a tout fait pour sauver Trotsky en le faisant accepter par les autorités au Mexique ; il le lâche quand il sent le danger grandir. Siqueiros, rival du peintre et peintre lui-même, est de ceux qui tentent une première fois d’assassiner le leader révolutionnaire. Et que dire du destin de Tina Modotti ? De celui de Victor Serge ? Le romancier tire des fils, mène l’enquête, mais il n’a pas toutes les réponses ; et la beauté du roman tient pour partie à ces manques, à ces silences.

Par moments, on se dit que tout aurait pu être bien différent. Un texte de François Mauriac consacre le talent littéraire de Trotsky. Le chef militaire aimait les livres ; il aimait les lire et il a écrit, par exemple, son autobiographie, Ma vie, que Mauriac admirait. Le roman de Deville ouvre une voie, conduit le lecteur à des hypothèses : Trotsky aurait survécu aux tentatives de son ennemi Staline, il aurait été un grand écrivain... mais non. La révolution a été menée par Lowry, « un rêve aussi immense, magnifique et inaccessible, que celui de la Révolution permanente chez Trotsky ».

L’existence de Lowry semble l’expiation de quelque faute. De même que son consul souffre d’un crime commis quand il était capitaine d’un navire de guerre, l’écrivain choisit égoïstement son œuvre contre le monde, contre l’Histoire. Il s’isole, ignore tout de ce qui l’entoure, se détruit et détruit. Viva est aussi cette histoire : « chez Lowry et Trotsky, c’est la question bien plus grande : savoir dans quel but vendre son âme au Diable. Pourquoi cette belle et terrible solitude et ce don de soi qui leur font abandonner la vie qu’ils aimeraient mener, les êtres qu’ils aiment, pour aller toujours chercher plus loin l’échec qui viendra couronner leurs efforts. Ils ont le même goût du bonheur, un bonheur simple et antique, celui de la forêt et de la neige, de la nage dans l’eau froide et de la lecture. Chez ces deux-là, c’est approcher le mystère de la vie des saints, chercher ce qui les pousse vers les éternels combats perdus d’avance, l’absolu de la Révolution ou l’absolu de la Littérature, où jamais ils ne trouveront la paix, l’apaisement du labeur accompli. C’est ce vide qu’on sent ; et que l’homme, en son insupportable finitude, n’est pas ce qu’il devrait être, l’insatisfaction, le refus de la condition qui nous échoit, l’immense orgueil aussi d’aller voler une étincelle à leur tour, même s’ils savent bien qu’ils finiront dans les chaînes scellées à la roche et continueront ainsi à nous montrer, éternellement, qu’ils ont tenté l’impossible et que l’impossible peut être tenté. Ce qu’ils nous crient et que nous feignons souvent de ne pas entendre : c’est qu’à l’impossible chacun de nous est tenu ».

Cet impossible est aussi ce qui engage l’écriture de Deville depuis un certain temps. Et à le lire, on sent et on espère que sa quête se poursuivra.

- Parti ouvrier d’unification marxiste.

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)