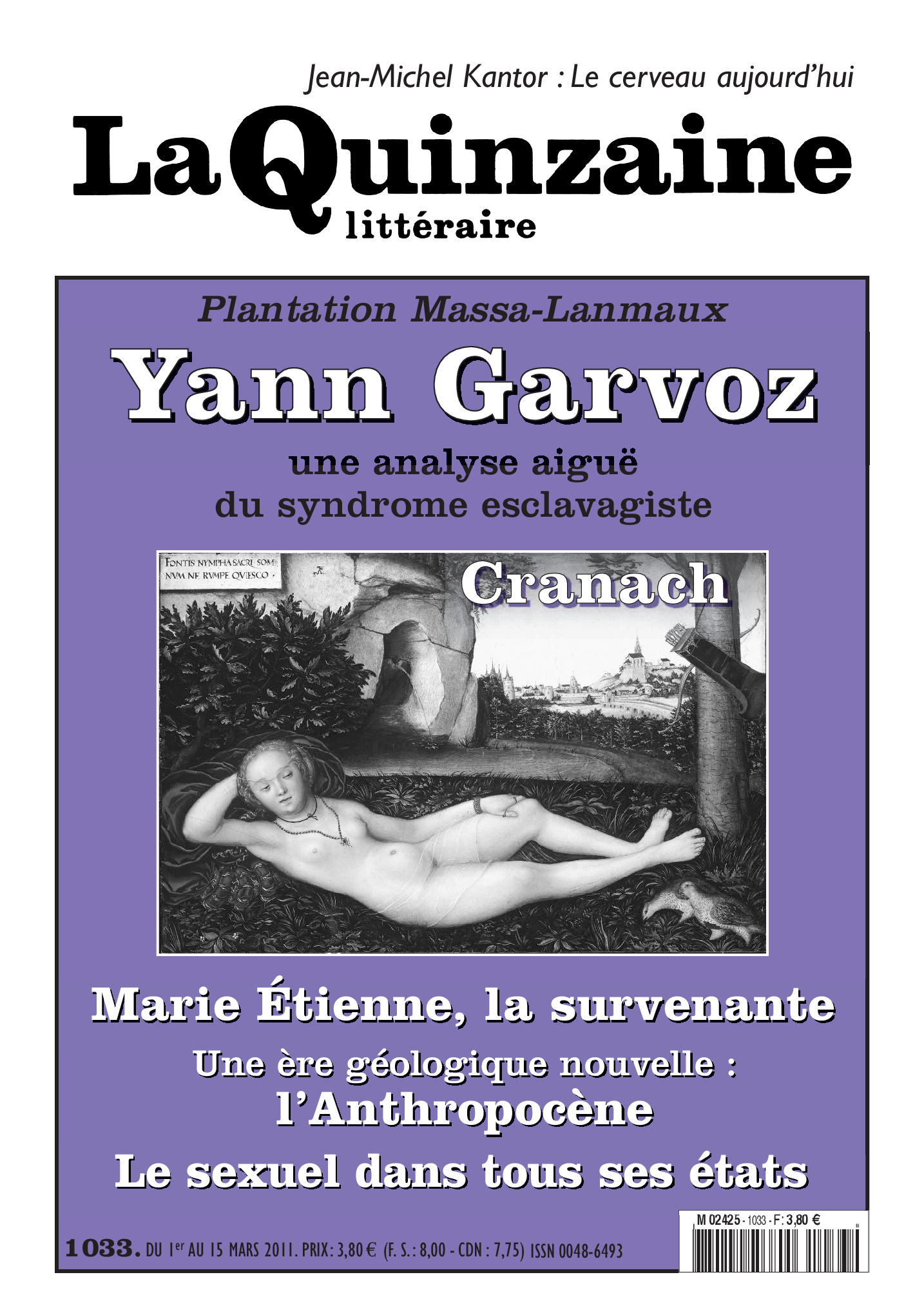

Les donateurs auraient-ils été aussi nombreux et aussi prompts à participer à l’achat de l’un des multiples portraits de Luther peints par son ami Lucas Cranach dit l’Ancien ? Le succès, l’aura du peintre sont dus aujourd’hui aux nus, à ses nus, dont il conquit peu à peu et définitivement leurs courbes linéaires.

Né en Franconie en 1472, à Kronach, dont il tire son patronyme, il meurt à Weimar en 1553. Il a un an de moins que Dürer, six que Quentin Metsys qui font partie de l’exposition. Il a les yeux ouverts sur l’art de son temps, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie. Ouverts aussi sur la vie et l’histoire de ces cours auxquels il n’est pas étranger. Sa vie de peintre n’est pas recluse à l’Atelier où, outre ses deux fils, seront à l’ouvrage dix compagnons.

Au début de l’exposition, un beau portrait de Luther : le moine augustin a une physionomie avenante, un regard décidé et intelligent. La bure noire, le bonnet noir, la chevelure se détachent sur un fond gris vert, lumineux. Ce tableau est de 1519. Deux ans plus tôt Luther, professeur à l’université de Wittenberg, a placardé sur les portes de la chapelle les 95 thèses dénonçant les abus du catholicisme de papes trafiquant les indulgences. Luther ne plie pas. Cranach l’accompagne dans ses décisions. Avant de revenir à Wittenberg, il visite les centres de l’humanisme que sont Nuremberg ou Vienne. Il a commencé par peindre des scènes religieuses, des Saintes Familles. Il peint aussi des figures mythologiques, des Vénus. Il interprétera la Mélancolie de Dürer en une série de peintures.

Homme d’entregent, il a des protecteurs, au premier rang desquels, Frédéric le Sage qui cache dans son château Luther qui y entreprend la première traduction en allemand de la Bible. On note souvent la présence de la pensée de la Réforme dans l’œuvre de Cranach. Je ne sais pas bien si en relève l’ambiguïté d’un tableau comme La Justice : porte-parole d’un message biblique et l’un des plus beaux nus de Cranach s’exposant sans vergogne, bravant les regards hypocrites.

Qu’attendaient, que désiraient les acheteurs de gravures produites en série à l’Atelier. La question est récurrente. Cranach a peint des vieillards édentés auprès de toutes jeunes filles. Les corps diaphanes de ces sylphides, les sexes montrés-cachés, l’ombre qui masque le sexe et qui le désigne, la même aux aisselles. Ici ou là, sous des noms différents, les mêmes traits du visage, la même courbe des hanches, la même cambrure du poignet : Ève, Vénus, Salomé, Judith, Lucrèce…

La même poitrine, peut-être mise en valeur par un jeté de fourrure sur une épaule nue venant doubler le regard de la suggestion d’une approche tactile. Ou la rencontre d’objets à fonctionnement symbolique : dans plus d’une scène une épée est approchée du plus intime de la jeune femme. Ou des rencontres surprenantes. Dans La Bouche de vérité, des femmes aux prises avec de vilains bonshommes. Au recoin du tableau, deux femmes aux beaux atours : leurs fronts se touchent, leurs mains s’enlacent. Innocente, allongée sur le gazon, la Nymphe de la source. Nous voyons derrière elle une ouverture dans la roche, comme la source de la Loue de Courbet, « une origine du monde ».

De l’Atelier sortent des œuvres par centaines. Mais pas de dessins. La méthode de Cranach n’est pas celle de Léonard de Vinci. Il a une réserve de « modèles » : le poignet cambré, la tête coupée, les jupes coniques strictement plissées, les balconnets brodés… Michel Leiris décrit au plus près de la peinture, Lucrèce, issue de la fabrique : « Lucrèce, appuyant au centre de sa blanche poitrine, entre deux seins merveilleusement durs et ronds (dont les pointes semblent aussi rigides que des pierres ornant au même endroit un gorgerin ou une cuirasse), la lame affilée d’un poignard au bout duquel perlent déjà, comme le don le plus intime pointe à l’extrémité d’un sexe, quelques gouttes de sang. » Lucrèce, ou un autre nom : le vocabulaire formel de Cranach s’offre prêt à toutes les postures, à tous les noms.

L’Autoportrait présent à l’exposition est le seul où le peintre ne s’est pas mis en scène parmi d’autres figurants. Il est bien peint. On s’efforce en vain à déchiffrer dans ses traits son secret.

Les textes du catalogue disent tout ce qu’il faut savoir de la vie et de la carrière de Cranach. Quant aux œuvres, passé peut-être le temps de la discussion sur les attributions, l’attention est donnée à la place de la main de Cranach l’Ancien dans la réalisation de tant d’œuvres. On examine à la loupe ou au microscope les lettres d’une inscription, on scrute la graphie d’une signature aussi célèbre que le papillon de Whistler : « un serpent couronné aux ailes de chauve-souris portant un rubis dans la gueule ». Cranach aimait les armoiries. Son royal protecteur lui en octroya.

Depuis 2009, neuf grands musées du monde et universités collaborent à la numérisation de l’œuvre de Cranach. En France, nous possédons, depuis 1978, la traduction (épuisée) du livre publié en allemand en 1932 de Friedländer et Rosenberg, Lucas Cranach. On y trouve la recension des œuvres. Parmi les reproductions, celle du diptyque sur deux panneaux jumeaux de Lucrèce et Judith. Cette œuvre a disparu à Dresde pendant la guerre. Il nous en reste le diptyque qu’en a tiré Michel Leiris pour écrire en 1939 son autobiographie L’Âge d’homme dédiée « à Georges Bataille qui est à l’origine de ce livre ».

Lucrèce et Judith, à partir desquelles Leiris remonte ou renoue les chaînes d’accidents minuscules de sa vie adolescente. Ces peintures sont des écrans disposés pour devenir les « miroirs magiques » (Proust à propos de Monet) où « d’importantes parties de la réalité sont dévoilées ». Ce dévoilement de Leiris à partir de Judith et Lucrèce a été défini au mieux par Maurice Nadeau et ensuite par Philippe Lejeune. Judith et Lucrèce « l’avers et le revers d’une même médaille ». Celle dont les traits forment le portrait de Michel Leiris tel que lui révèlent les figures contrastées de sa Judith et de sa Lucrèce.

Cranach hante toute l’œuvre de Picasso. Jeune, il en a collectionné les reproductions de gravures. Brassaï, dans ses Conversations avec Picasso, reproduit un témoignage de D. H. Kahnweiler sur une scène de Picasso face à une œuvre de Cranach. En 1958, Picasso s’y reprend à dix fois pour obtenir le résultat qu’il a en vue. L’œuvre de Cranach est une femme habillée de pied en cap. Kahnweiler : « En cherchant son propre moyen d’expression il innove avec audace dans chaque procédé et l’amène à sa perfection. Au début il s’est contenté de trois ou quatre couleurs : il arrive maintenant à des gravures à douze couleurs en se servant de la même planche. C’est diabolique (…) je ne sais même pas quel nom donner à cette opération mentale. »

En 1963, tout au contraire. La femme est nue, le peintre dans sa position familière de voyeur. La femme, c’est Bethsabée. Dans un tableau de Cranach, Bethsabée est vêtue. De son corps, seuls apparaissent, dépassant de la jupe, les chevilles et les pieds que lave une servante. Dans la suite des dessins de Bethsabée nue, notre attention est attirée par les pieds, de dimension démesurée dans le dessin achevé. Georges Bataille, dans le texte de Documents intitulé le Gros orteil, dessine l’aire érotique du pied : « les Chinois qui, après avoir atrophié les pieds des femmes, les situent aux points les plus excédents de leurs écarts ».

Klee, en 1919, met à mal une sylphide de Cranach, La Dame au chapeau. Le chapeau est emprunté aux extraordinaires chapeaux en forme de mandorle horizontale, dont sont coiffées les femmes les plus nues. Ils attirent l’attention sur eux, mais aussi sur le visage toujours séducteur qu’ils mettent en évidence. C’est à ce visage que Klee s’attaque. Non au corps, au visage seul. Pourquoi ?

Georges Raillard

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)