Qui n’a jamais entendu parler de Missy ne peut qu’être intrigué par l’apparence insolite du personnage dont la photo en pied et de profil constitue la couverture de la biographie éponyme, signée avec une élégance allègre par François-Olivier Rousseau (naguère récompensé par de grands prix d’automne, prix Médicis pour L’Enfant d’Édouard en 1981, Grand Prix du roman de l’Académie française pour La Gare de Wannsee en 1988). Costume masculin et visage hommasse, on a l’impression d’une créature indéterminée. N’étaient sa liaison avec Colette au début des années 1900 et le portrait éclaté que celle-ci trace d’elle dans Le Pur et l’Impur, où le sexe et la drogue inspirent le génie sulfureux de Colette et provoquent la colère et la tristesse de l’ex-amante, on ne se souviendrait plus guère de cette aristocratique figurante convoquée par Sacha Guitry pour l’un de ses mariages, parce qu’elle est « le comparse qui donne un parfum d’histoire de France à la pièce ».

Les apparitions épisodiques de cette figure dans le gotha national tissent une trame souvent trouée. Moqueur à l’égard de lui-même, le biographe vire inventeur, choisissant de « faire, d’une connaissance imparfaite de Missy, l’élément qui précipite un roman au conditionnel, où le signe de ponctuation dominant est le point d’interrogation », lequel, par paradoxe, légitime, plus transportante que le « mensonge romantique », la « vérité romanesque » proposée par René Girard. De là une véritable cohérence dans l’écriture, propre à coïncider avec les brouillages des frontières qui caractérisent le parcours de Missy. La littérature se reconnaît à l’intelligence du code narratif requis en vue des effets à produire.

Tout commence, selon le milieu social où elle évolue, par la pluralité des noms qui la désignent à mesure des étapes d’une existence prometteuse, tôt déviée de la trajectoire attendue. Née en 1863, elle est Mathilde de Morny, fille du duc de Morny, frère utérin de Napoléon III, et, en tant que telle, mêlée au Second Empire, sa fortune, ses mœurs interlopes, ses stupres et ses corruptions – tout cela continué sous la Troisième République. Sa mère, qui ne l’aimait pas, la princesse Troubetzkoy, la rattache à diverses dynasties européennes, depuis l’impératrice Joséphine jusqu’au tsar Nicolas Ier. C’est dans le respect des conventions de sa classe qu’elle épousera (pour un mariage blanc ?) l’insipide marquis de Belbeuf, dont elle sera assez vite séparée, puis divorcée. Sevrée de tendresse dans l’enfance comme dans le mariage, elle « ne voudra pas d’enfant parce qu’elle ne veut rien qui lui rappelle que son corps fonctionne comme celui d’une femme et la maternité lui fait horreur ». Autre pseudonyme, acquis pendant la Première Guerre mondiale, par l’incursion dans le monde ouvrier : « oncle Max » ; elle apprend la serrurerie (comme Louis XVI !), exercée avec une grande prodigalité le temps d’un caprice.

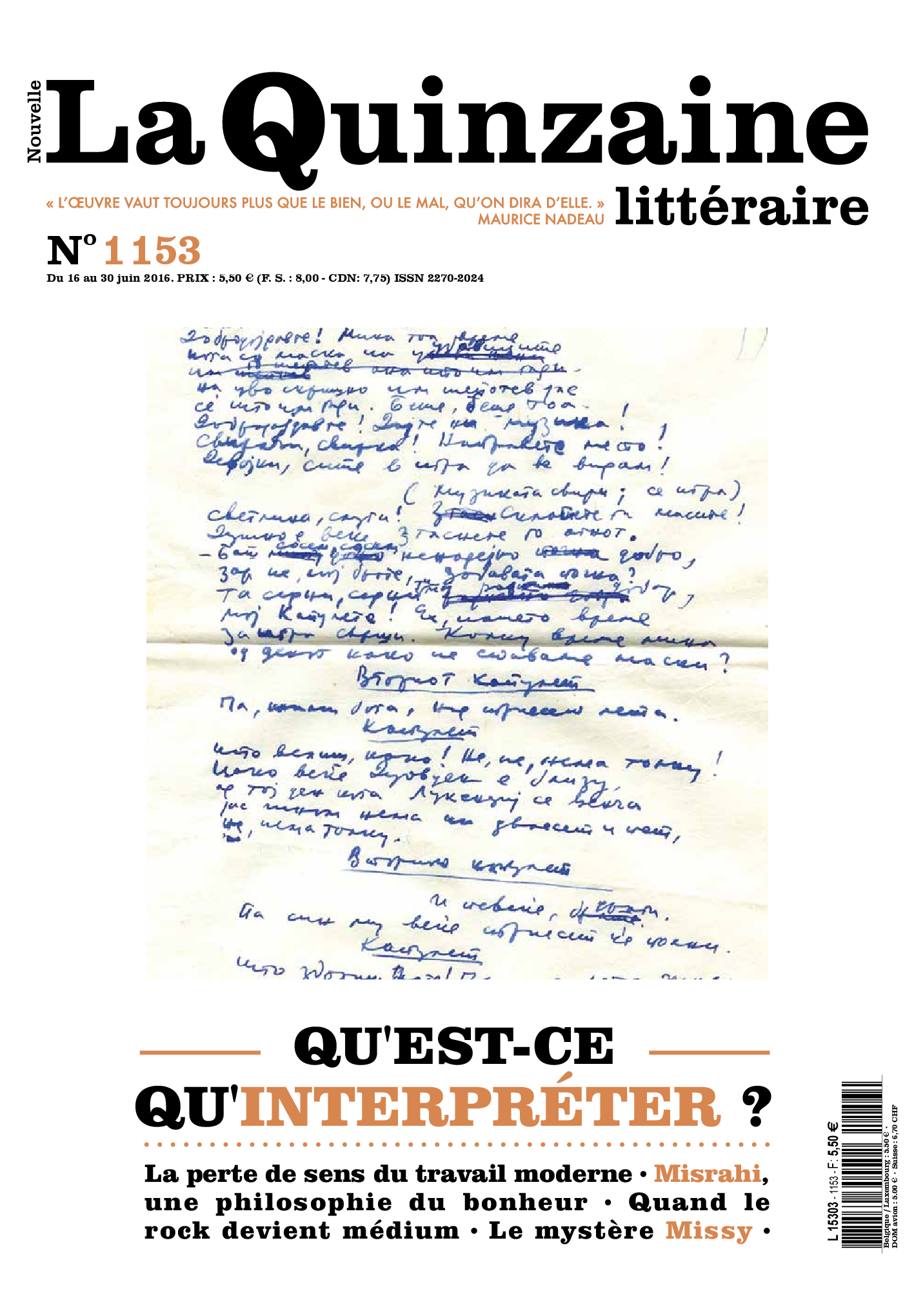

Elle accède à la postérité sous le nom de Missy, dans une aura de scandale qui la déclassera sans séance de rattrapage. En intitulant « Mimodrame » la partie la plus substantielle et la plus palpitante de son ouvrage, François-Olivier Rousseau éclaire la scène tumultueuse de l’aventure affective et théâtrale qui se joue entre 1903 et 1911. Dans l’album Colette paru aux éditions Henri Veyrier en 1983, deux photos font percevoir la parenté libidinale qui lie Colette et celle qu’elle surnomme « la chevalière » à travers le costume masculin qui les dédouble en miroir. Toutes deux, unies au lit, comme la romancière le proclame, se risquent en complices dans la pantomime. Ce sera, le 3 janvier 1907, au Moulin Rouge, la représentation de Rêve d’Égypte, interprété, comme on le voit sur l’affiche, par Colette Willy et « ? Yssim ? » (pseudonyme anagrammatique d’une transparence provocatrice). Colette frôle la quasi-nudité, les deux femmes s’étreignent pour finir. Énorme chahut dans la salle, échos retentissants le lendemain. La famille Morny obtient du préfet de police l’interdiction, Songe d’Orient remplace Rêve d’Égypte, Missy est éjectée du spectacle. Jamais son milieu ne lui pardonnera cet opprobre, où « on l’accuse d’ajouter l’impudeur au vice ». Un article publié dans Fantasio et signé « Le vitrioleur » avait brodé sans aménité le destin de « cette désexuée au visage de plâtre mou qui se boursoufle, au regard fixe d’éthéromane et de nyctalope, aux lèvres mortes […] Déclassée, tombée au troisième dessous, n’ayant plus pour continuer la fête qu’un majorat ébréché, elle finira soit par se réfugier dans la paix d’un carmel, soit par tenir à Monte-Carlo ou à Passy quelque table d’hôte de femmes, soit par échouer dans la petite voiture qui brouette les vieux messieurs à goûts spéciaux ». C’était à la fois atroce et pas loin d’être perspicace.

Cette coulée de boue nous amène au point central de la personnalité de Missy : son identité sexuelle. A-t-elle été, enfant, victime des agressions d’un serviteur pédophile, qui lui imprime l’horreur du sexe masculin ? Une servante l’a-t-elle initiée aux plaisirs saphiques ? Quels que soient « les événements avérés ou supposés », comme l’écrit, amusé, le biographe, conformément à sa logique narrative, nous ne connaissons Missy qu’habillée en homme, avec des mœurs d’homme, sans goût pour les hommes, et ne désirant rien tant qu’être considérée comme un homme qui n’aime que les femmes – on compte la grande horizontale Liane de Pougy parmi ses maîtresses. Son genre véritable se traduit dans le vocabulaire : « M’sieur le Marquis », voilà comment elle préfère qu’on l’interpelle. François-Olivier Rousseau cerne la question avec la pertinence qu’il maintient tout au long du livre : « Surprendrons-nous beaucoup en avançant que Missy n’est pas même lesbienne, que ses penchants ne sont pas en jeu, que c’est bien de sa complexion qu’il s’agit, qu’elle n’est ‟coupable‟ – c’est le mot qu’emploierait la société qui la juge alors – d’aucune déviance ? Car Missy est tout bonnement un homme. » Ce désaccord radical entre l’anatomie et la psyché, si la société y voit une perversion, émeut chez cet être hybride et la voue au malheur des parias.

La fin est triste – mais n’est-ce pas le propre de toute fin ? Des pans entiers d’histoire se sont engloutis, condamnant la marquise à la déréliction. Le 29 juin 1944, Missy, appauvrie, solitaire et, dit-on, sénile, est retrouvée morte, par asphyxie au gaz. Reste qu’elle a suscité un récit plein d’entrain, tendu par une fantaisie, une affabilité de bon aloi. Cette vertu, imprégnant le livre de François-Olivier Rousseau, vérifie la leçon que Theodor Adorno délivre dans une de ses Notes sur la littérature (Flammarion, 1984) : « L’art oscille entre la gravité et la gaieté, parce qu’il a en quelque sorte échappé à la réalité et qu’il est malgré tout imprégné d’elle. L’art n’existe que par cette tension. » Une tension qui rend le lecteur heureux.

Aux dernières nouvelles, « patience et longueur de temps » commencent à rendre justice aux mérites de cet ouvrage brillant.

Serge Koster

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)