Defoe, qui jusqu’à ce livre étonnant n’avait pas manifesté la moindre vocation de romancier, et qui, depuis sa faillite de 1692 – due à la perte de navires sur lesquels il détenait des parts – se débattait dans d’incessantes difficultés financières pour élever sa nombreuse famille, a conçu son Robinson comme un « coup » éditorial et l’a réussi au-delà de toute espérance. Sans manifester un goût excessif pour l’authenticité, il s’inspire de la mésaventure d’Alexander Selkirk, « second » écossais qui avait été abandonné par son capitaine en 1704 sur une île du Pacifique, au large du Chili, et récupéré quatre ans et quatre mois plus tard. Mais il étend le séjour forcé de son héros jusqu’à l’extravagante durée de « vingt-huit ans, deux mois et dix-neuf jours » et, comme le démontre la nouvelle traductrice, brouille les données maritimes de l’errance du navire où Robinson a eu l’imprudence de s’embarquer au Brésil, et le fait s’abîmer sur une côte déserte des Caraïbes, non loin de La Barbade, sans toujours se soucier d’éliminer de cet autre séjour, atlantique et boréal, des éléments de flore, de faune ou même de météorologie qui appartiennent aux données objectives, australes et pacifiques, de son modèle.

Qu’importe ! L’auteur de fiction a tous les droits et ce collage parfois imparfait de l’invention sur le document entame à peine le formidable effet de réel qui donna aux contemporains – et nous donne encore si vivement – l’impression que Robinson Crusoé est un véritable Journal de bord. Tel est le premier mérite de ce livre qui en a inspiré tant d’autres, et non des moindres, des Aventures d’Arthur Gordon Pym à L’Île au trésor. Defoe, s’il connut effectivement et expérimenta à titre personnel la réalité cruelle de la « fortune de mer », n’avait jamais quitté le plancher des vaches, sa pratique du métier de marin était nulle. Il triomphe pourtant avec une incroyable aisance dans le rendu palpitant des sensations vécues, qu’il s’agisse du premier voyage du jeune Robinson, après son évasion de Salé, où un malheur initial l’a jeté en esclavage aux mains d’un « barbaresque », ou de son échouage sur l’île où il s’établira après avoir manqué être englouti par une vague monstrueuse qui en fait le sauve, et avoir perdu dans la tempête tous ses compagnons.

La nouvelle traduction, en supprimant les préciosités et accents mélodramatiques de Borel, rend à ces récits leur ton sobre de constat sans pathos, ce qui décuple leur force. Et on retrouve à la fin, quand Robinson, sauvé des eaux, effectue une traversée mouvementée des Pyrénées et lutte contre une horde de loups, cependant que le fidèle Vendredi amuse la galerie en transformant en entrée de clown son combat victorieux contre un ours, une verve et des pointes d’humour discret qui ne sont pas absents du corps du texte bien qu’ils éclatent surtout dans ces ultimes épisodes – que pour notre part nous avions complètement oubliés.

En effet la grande affaire, c’est quand même la transformation en lieu habitable de l’île déserte où Robinson ne se trouve un serviteur, puis un ami, en l’arrachant à l’appétit d’anthropophages dont il partage initialement les mœurs, que trois petites années, alors qu’il vit d’abord un quart de siècle d’une solitude presque totale, aux animaux familiers près ; une solitude balisée par un récit continu où la lecture dévoile nombre d’étrangetés intriguantes et excitantes pour l’esprit.

Un contexte étroitement chrétien

À l’évidence le texte exhibe une visée morale et cette morale est imprégnée de christianisme presbytérien, une forme de protestantisme puritain mais modéré, hostile à la fois au papisme et au schisme anglican. Quand il échoue sur son coin de terre entourée d’eau, Robinson est un pécheur endurci, dont toute l’existence précédente – il a alors vingt-sept ans – foisonne en abominations qui ne sont jamais précisées. Sans doute a-t-il mené jusque-là une vie sans Dieu, comme le font tous les marins, confesse-t-il, mais surtout, en se lançant dans le négoce outre-mer, il a contrevenu aux salutaires avertissements de son père et ce manque de respect filial causera sa perte, ce qui ne nous étonne guère, puisqu’une notable partie de l’œuvre antérieure et future de Defoe essayiste consiste en traités édifiants sur les devoirs à observer dans le cadre de la famille.

Quant aux autres aspects de son âme pécheresse, c’est-à-dire à l’essentiel de ses fautes passées, il n’en est jamais question dans le texte. La sexualité notamment y est un sujet tabou et Robinson, réduit pourtant à la compagnie de ses chèvres (vade retro, Satanas !), puis de Vendredi, dont la beauté physique suscite son éloge, semble si peu tourmenté par la chose qu’il note à son retour comme un détail de peu d’importance : « En premier lieu, je me mariai d’une façon qui ne fut ni à mon désavantage, ni à mon désagrément » (trait d’humour ? L’ex-naufragé a déjà alors cinquante-six ans…).

Quoi qu’il en soit de cette tache aveugle, Robinson dans son île réfléchit souvent au bien et au mal. 1719, c’est seulement sept ans avant que Voltaire vienne à Londres s’instruire des leçons philosophiques de Locke et y découvre un libéralisme de la pensée qui manquait tant à la France de la monarchie absolue. Il y a dans le Robinson, roman d’apprentissage d’une âme qui sort de l’ignorance pour se plonger dans la Bible et encenser la Providence, des réflexions progressistes sur le génocide des peuples amérindiens perpétré par les soudards Conquistadors si chers au cœur de notre Claudel intégriste, puis un passage fort éclairant de tempête sous un crâne où le maître de l’île se demande s’il doit intervenir et massacrer un groupe d’anthropophages débarqués : après tout, en quoi lui ont-ils nui, à lui personnellement ? De quel droit se substituerait-il à l’éventuelle vengeance divine ? Dieu a fait ces gens-là, ses voies sont impénétrables, laissons-les en paix. Intéressant débat sur le devoir d’ingérence, mais dans un contexte étroitement chrétien.

Reste le cas de la traite, qui ne semble pas du tout faire problème pour la piété de Robinson. Dans sa plantation du Brésil, il emploie des esclaves sans remords (on est loin du nègre de Surinam). Mais comment savoir si la décision prise à ce moment-là par le héros de s’expatrier à nouveau pour s’engager comme subrécargue, ou chargé de mission commerciale, sur un navire brésilien armé pour convoyer du bois d’ébène depuis les côtes de Guinée, expédition qui sera la cause directe de son naufrage, ne constitue pas, du fait même de son issue catastrophique bien évidemment programmée par la Providence, un surcroît de péché qui fait chavirer sa barque ? Defoe ne suggère-t-il pas en creux que se livrer au commerce des hommes est plus grave que mener la vie dissolue ayant conduit jadis Robinson dans les geôles d’un « infidèle » du Maroc ? Et avoir délivré Vendredi ne s’inscrit-il pas dans le texte comme une rédemption suffisante, puisque l’hostie sauvée ainsi de la profanation est un Noir ? Ainsi va le livre, d’énigme en énigme, jusqu’à transformer le même Vendredi, ce laissé-pour-compte de la Création, en le meilleur chrétien que son patron ait jamais rencontré. Quand Buñuel tournera son Robinson en 1952, il prendra un plaisir d’athée à débrider ces plaies obscures de l’inconscient du récit.

Une force qui va

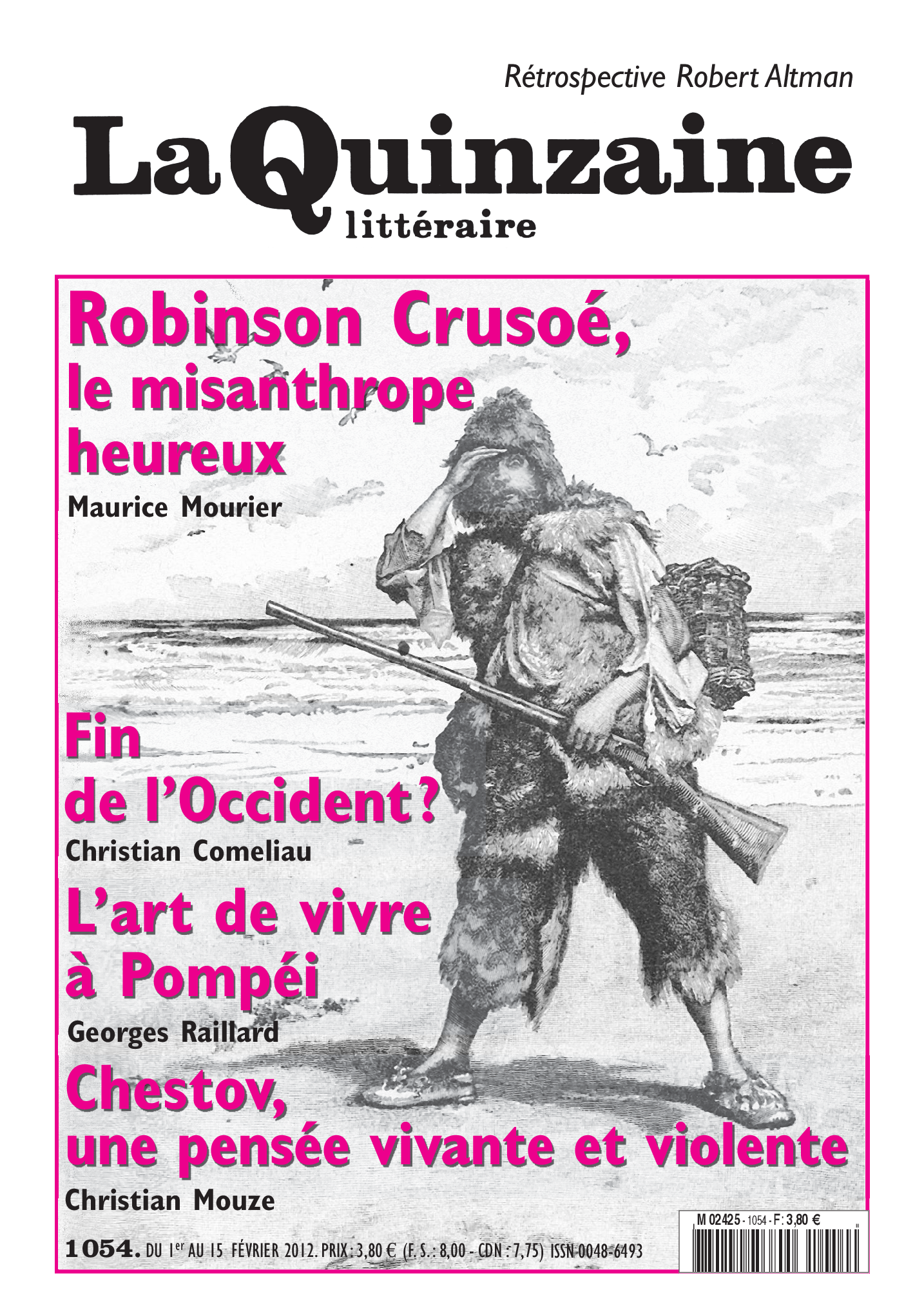

Il convient pourtant de remarquer que de tels débats théologiques ou philosophiques n’occupent dans ce livre sans pause ni chapitre qu’une place très secondaire. Robinson est avant tout une force qui va, un homme d’action. Même quand il tombe malade des fièvres, autrement dit sans doute du paludisme, son énergie reste assez grande pour qu’il s’administre une décoction de feuilles de tabac brut dans du rhum, un remède de cheval qui le tire d’affaire. Toute la merveilleuse première partie de la bagarre solitaire contre l’adversité, où il rapatrie dans son enclos puis dans sa grotte le contenu en outils, planches, vêtements, vivres et semences, du navire déchiqueté par la mer, célèbre une succession ininterrompue d’exploits à la Buster Keaton pilotant seul la locomotive nommée Générale.

Or en de tels passages et en tout autre du livre où il dompte la nature, apprivoise les bêtes, organise son foyer et son univers, Robinson est heureux. Quand le capitaine Woodes Rogers avait retrouvé Selkirk, il avait rescapé un pauvre hère presque hébété, qui s’était lui aussi nourri de Bible et de tortues marines mais n’en était pas moins retombé, comme il est naturel, à un niveau animal, analogue en cela au Ben Gunn de L’Île au trésor ou au Ayrton de L’Île mystérieuse, ces deux réécritures admirables de Defoe par Stevenson et par Verne jouant à fond la carte du réalisme biologique quand Defoe se veut délibérément utopiste et chimérique.

Mais c’est que Robinson Crusoé a la couleur du rêve, un rêve de bonheur sans entraves et de possession de l’espace, rêve d’enfant prolongé si l’on veut, où les compétiteurs mâles ont disparu (quant aux femmes perturbatrices, mettons qu’elles n’ont jamais existé). Les phases de désespoir du banni sont étrangement rares, et jamais il ne perd une occasion de louer le Seigneur pour l’avoir fait seigneur et maître d’un territoire entièrement sien (l’intrusion des sauvages constitue dans cet Éden béni comme un crime de lèse-majesté). Il y est libre, il y respire à pleins poumons, il n’y a besoin de personne, « Moi seul et c’est assez » (avec un petit coin de ciel réservé à Dieu).

Pour lui, le retour définitif dans la grande île natale ne signifie pas, comme celui d’Ulysse, couronnement mais commencement de la fin, et pas seulement parce qu’il y sera désormais « le lion devenu vieux ». Cette chute existentielle dans la banalité, dans la promiscuité, Saint-John Perse en a bien deviné l’amertume dans le beau recueil de sa jeunesse antillaise, Images à Crusoé. Robinson oublié de tous, ou l’allégresse panthéiste et iconoclaste de l’être qui a laissé tomber ses chaînes sociales et dès lors exulte.

Rousseau chante les louanges de Robinson dans l’Émile. On affirme que c’est à cause des exemples de courage et d’exploitation rationnelle du monde, de colonisation idéale, que doit y puiser son élève. Et si tout simplement ces deux misanthropes impunis, dans l’impénitence finale de leur songe d’autarcie absolue, s’y étaient reconnus comme frères dans l’exécration de leurs semblables ? Tout ça n’est pas très catholique, parpaillot non plus.

Maurice Mourier

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)