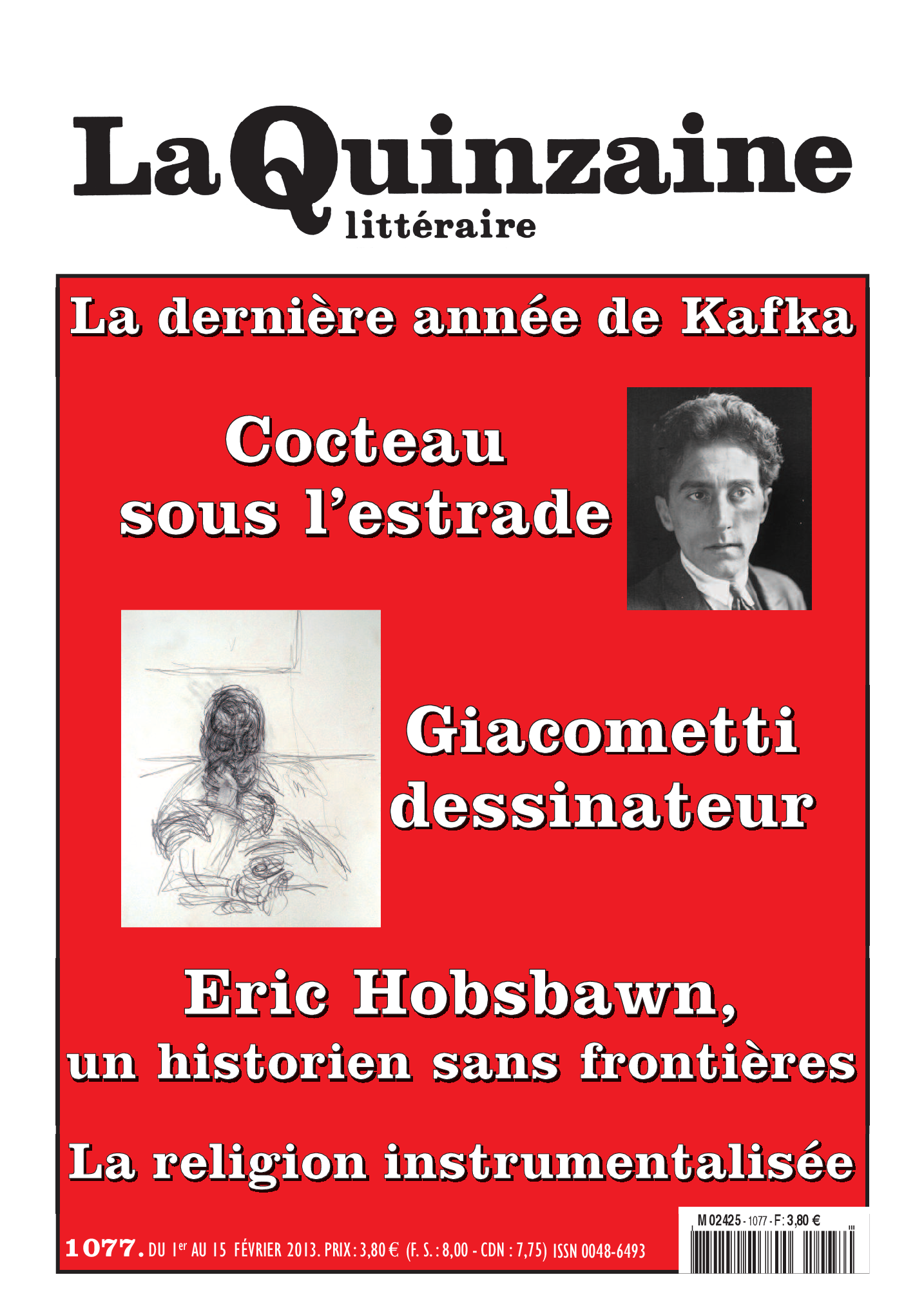

Cette notation de 1961 donne le ton d’un volume du journal intime et caché que Cocteau tint jusqu’à sa mort. Conscience de la disparition sentie comme imminente – elle aura lieu en fait le 11 octobre 1963. Élégance classique du style qui, malgré le recours à l’image cinématographique insolite, a pour vocation de signifier virilité stoïque face à l’inévitable. Affirmation (sereine ou amère, on ne sait) de la solitude essentielle du vivant.

Une telle dignité assumée n’est pas – ou pas seulement – une posture destinée à ériger, pour le lecteur futur qui recevra le texte comme posthume – ces jeunes hommes de l’avenir dont l’auteur ne cesse de postuler d’abord l’existence, ensuite l’admiration ou même l’amour –, une statue aussi impeccablement polie que celle du charmeur vieilli tel que Cocteau vient de le mettre en scène dans son film ultime, Le Testament d’Orphée, dont il attend (à juste titre, je crois) la reconnaissance qu’il pense mériter. Cette dignité, il la possède réellement et le leitmotiv du texte, la recherche obstinée, obsessionnelle et pathétique de « la vérité dans une âme et dans un corps », à laquelle se livre un artiste à qui l’incroyable multiplicité de ses dons a imposé la réputation d’aimable et superficiel touche-à-tout, ne cesse, à travers ces pages, de sonner juste en dépit des apparences.

Apparences funestes, et qui suscitent trop souvent plus que de l’agacement, une sorte de colère née des caprices et de la cécité d’un vieil enfant boudeur, immensément vaniteux bien qu’il ne se croie que de l’orgueil, et capable de gâcher des périodes d’une réelle élévation tant dans l’analyse de soi-même que dans le verdict porté sur autrui, pour lâcher soudain, en causant à bâtons rompus de la société de son temps, de ses amis, de lui-même, des énormités qui font douter de son intelligence.

Et d’abord, obsédé sans le dire par une malchance originelle – le suicide de son père alors qu’il n’a pas encore dix ans –, ce profiteur objectif n’a aucune conscience de sa chance insolente. Il supporte de moins en moins Paris et l’appartement du Palais-Royal qu’il retrouve de temps à autre pour s’y livrer aux mille et une mondanités que lui vaut son statut de prince de toute mode. De ce qu’il considère comme un gourbi obscur, étouffant, malcommode, il ne dépend pourtant nullement, les Weisweiller l’entretenant, lui et son dernier amour, Édouard Dermit, dans le luxe de la villa Santo-Sospir – décor de base, décoré par ses soins, du Testament d’Orphée. De plus, aux frais de l’oisive et anorexique Francine, dont il réprouve la maigreur de spectre et n’admire pas vraiment le snobisme qui lui tient lieu d’esprit, il ne cesse de se déplacer en Caravelle de la capitale à Saint-Jean-Cap-Ferrat, en voiture avec chauffeur sur la Côte vers Cannes ou Mougins, une des résidences de Picasso. Les vacances, toujours gratuites, c’est la montagne suisse, un ancien palace où il a ses habitudes, ou les Canaries (mais il ne s’y plaît pas, Francine non plus, ils récriminent et déménagent en gémissant), ou Venise, ou la rive sud de l’Espagne, pas encore transformée en Luna Park hideux pour touristes (la dame y loue une immense villa avec jardin, Cocteau la pousse à acheter une autre merveille un peu négligée par ses propriétaires, de richissimes incultes).

De tout et de tous, l’Orphée déplumé se plaint constamment, des crétins de la bonne société andalouse par exemple – sous le consternant franquisme, dont il ne remarque la mesquinerie et la pesanteur politique que lorsqu’elles le dérangent dans ses entreprises, il est sûr qu’il ne pouvait rencontrer beaucoup d’aigles dans ces milieux sclérosés. On le suivrait donc volontiers sur le terrain du dénigrement systématique qu’il pratique avec verve et mordant, si dans le même temps il ne courait ventre à terre après les honneurs, dont il sait qu’ils ne peuvent être octroyés que par les gens qu’il méprise.

Ces années-là fourmillent de démarches pour obtenir des hochets parfaitement indignes d’Orphée. Après l’entrée grotesque à l’Académie française (1955), c’est la comédie, naïve ou odieuse, de la cravate de commandeur. Il a cru qu’on lui proposait celle de la Légion d’honneur, alors qu’il s’agissait de l’Ordre du Mérite. Il va la refuser comme trop au-dessous de sa gloire, intervenir et faire intervenir auprès de De Gaulle, qu’il apprécie sans doute avec sincérité mais néanmoins encense en courtisan, jusqu’à ce que la cravate convoitée, celle de la Légion, lui pende enfin au col. Est-il donc à ce point pourri d’autosatisfaction puérile, ressemble-t-il sans remède au pantin que les surréalistes, Breton en tête, ont épinglé presque depuis les débuts du mouvement – presque, puisqu’il cite avec un plaisir vengeur une courte lettre dudit Breton, datée du 4 décembre 1919, où celui-ci, parlant de lui-même et du prince frivole, évoque « notre amitié » et se désolidarise ainsi de Philippe Soupault (voir page 577) ?

À cette désagréable question, le livre permet tout de même de répondre, et c’est par la négative, mais une négative assortie d’attendus qui n’auraient pas fait plaisir au poète pas encore « à bout de souffle » (il accueille avec faveur, preuve de l’éclectisme de ses goûts, le film-manifeste de Godard, bien qu’il ne se souvienne pas du nom de l’auteur !). Il me semble lire en effet, au fil de ces notes presque quotidiennes, remplies de proclamations ridicules (je suis le plus grand écrivain du siècle, à part Eschyle et Shakespeare je ne vois personne qui puisse se comparer à moi), moins une bêtise ostentatoire ou une paranoïa à demi involontaire, qu’une preuve renouvelée et tristement compulsive d’un manque d’estime de soi.

Comment est-ce possible ? Il a, comme on dit, tout pour être heureux. Même une vraie maison à lui, celle de Milly-la-Forêt, où il a entassé quelques-unes de ses œuvres fétiches et se ressource parfois, une maison qu’il a pu acheter malgré le fisc qui le gruge (tous les nantis sont frères !) en mobilisant les miettes des sommes (énormes) qu’il a gagnées et dilapidées en extravagances de jouisseur et de gastronome – mais oui, le faux ascète ne descendait jamais à Lyon, dans sa jeunesse, sans écumer les restaurants fameux de la route ! –, en dons, en drogues…

Surtout, l’amour lui a été propice et il sait encore pouvoir compter, à soixante-douze ans, sur celui de Jeannot (Jean Marais), qui s’est effacé avec une noblesse de seigneur devant le jeune Dermit tout en conservant à Cocteau une fidélité affective qui ne se démentira pas, et sur celui de « Doudou », qui poursuit une timide carrière de peintre dans l’ombre de son aîné.

Certes, tout en poursuivant une foule d’activités lucratives ou bénévoles (enluminer des chapelles, faire de la céramique, dessiner des timbres, promouvoir son théâtre en France et en Allemagne, rédiger de nombreuses préfaces amicales, écrire enfin et toujours de la poésie, mais cette production-là se fait plus rare, plus secrète aussi, et le grand poème de la fin, le Requiem, mettra des mois à voir le jour), Cocteau, au milieu de la véritable foule qui l’entoure en permanence, éprouve le sentiment d’une solitude fondamentale. Il a définitivement rangé la foi, dont le convertisseur Jacques Maritain avait tenté jadis de le persuader qu’il l’avait, au rayon des cache-misère métaphysiques. Mais ce vide existentiel ne suffirait pas, à lui seul, à entretenir sa « difficulté d’être ».

En fait Cocteau ne s’aime pas. Il ne s’aime pas physiquement, n’a jamais aimé l’implantation de ses cheveux rebelles, son visage anguleux aux yeux rapprochés de grand singe, son défaut de prestance. Puis l’âge est venu, qui n’a rien arrangé. Désormais son allure cassée, une épaule plus haute que l’autre, sa gueule défaite, ses maladies récurrentes, tout lui pèse. Ose-t-il se murmurer aussi que la supériorité dont il se gargarise à longueur de pages comme dessinateur, ensemblier, poète en tout genre, il n’y croit qu’à demi ? Maints moments de découragement et d’examen de conscience en témoignent. Il n’y a pas que Picasso qui le consterne par l’évidence de son génie. La postérité, qu’il sollicite sans trêve, dont il voudrait infléchir le jugement, bien qu’il affirme qu’elle le portera au pinacle sans aucun doute, qu’elle seule comprendra que, s’il a tant joué au pitre public de son vivant, c’était pour dissimuler le Cocteau authentique, celui qui travaillait pour les happy few sous l’estrade, cette postérité attentive à la seule vérité que disait toujours le mensonge pour qui sait lire et voir, il s’épuise en vains efforts pour la saisir. Elle lui échappe, il ne la sent pas se mobiliser par avance afin de venir un jour couronner de lauriers sa mémoire.

Il a tout réussi et le voilà presque aussi démuni que Raymond Roussel, qui avait tout raté, le voilà réduit à écrire chaque jour des phrases immortelles et il craint qu’on ne les lise pas, que les garçons du XXIe siècle, seul public digne de confiance à ses yeux, n’agissent comme leurs ascendants et ne le dévisagent sans l’avoir même envisagé. C’est sa tristesse alors, cette crise de confiance lancinante qui nous touche.

On le lit pourtant un demi-siècle après, nous le lisons mais n’avons pas l’âge qu’il aimerait que nous ayons. Et on peut même dire, avec certes quelque réticence, que nous l’aimons malgré tout, malgré lui, malgré les répétitions de formules joliment troussées sur le « qui gagne perd » (ceux qui atteignent aisément la gloire – comme Picasso ?, comme Dalí sûrement – seront oubliés) opposé au « qui perd gagne » (Orphée, les poètes maudits en lesquels il a le culot de se reconnaître), formules assénées à un tel point de satiété qu’on pourrait le croire sénile.

Aimer Cocteau, pure question d’art, en fin de compte. Peu de prosateurs de naguère ont été aussi inventifs, aigus, vifs, limpides, riches d’images saisissantes et de conclusions hâtives mais inattendues et drôles. Et puis c’est tout de même à cet homme-là, si exaspérant, si médisant, si concierge parfois, qu’on doit Les Enfants terribles, Opéra et, au cinéma, La Belle et la Bête, Les Parents terribles, Orphée, bigre ! Même dans le genre ingrat du journal intime, l’œuvre sous-jacente leste le bavardage et conserve son aura.

Maurice Mourier

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)