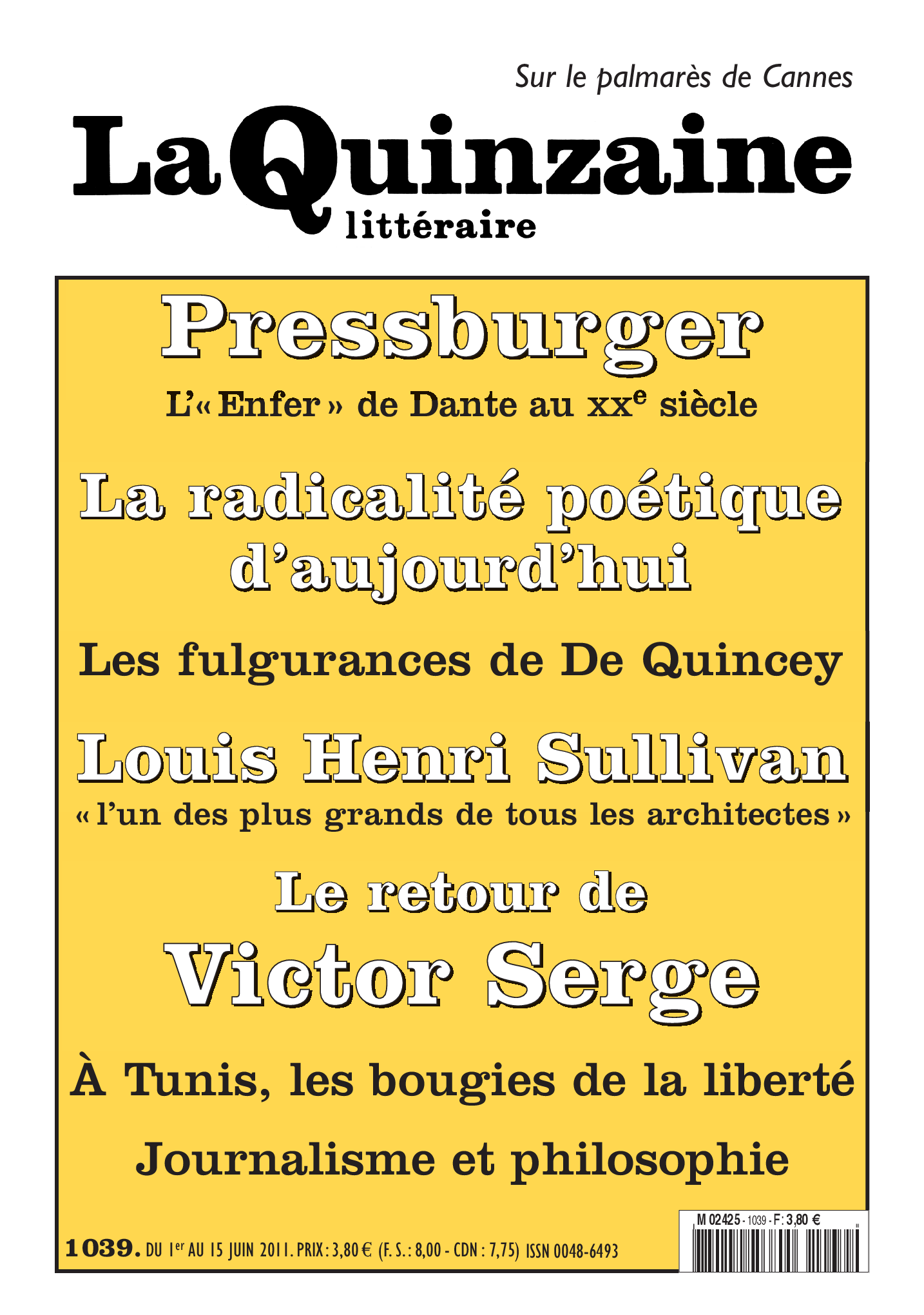

Le problème de tous les festivals est toujours le palmarès. Dans la mesure où les jurys sont renouvelés à chaque édition, quelle est la valeur relative d’un prix, palme ou autre animal doré, attribué par une assemblée de spécialistes différents, dont le système d’appréciation et de références est variable – comme si le Goncourt était décerné par un jury tournant ? À qui se fier ? Patrice Chéreau n’est pas Tim Burton et il est certain que les films récompensés lorsque l’un fut président ne l’auraient pas été par l’autre. Faut-il attribuer à Robert De Niro la déception causée par un palmarès mou du genou, pas à la hauteur d’une compétition de première grandeur, assurément la meilleure de la décennie ? Faute d’être petite souris hantant la villa abritant les délibérations, laissons-lui le bénéfice du doute. Il n’empêche – et pour une fois, nous sommes d’accord avec l’équipe de Libération, le rapport qualité-prix du palmarès est faible.

Ainsi, jusqu’au bout, on a pu croire que le gros lot échapperait au film de Malick, tellement la ficelle était grosse – un an d’attente du chef-d’œuvre annoncé d’un cinéaste qui a chaussé les bottes de Kubrick, solitude, perfectionnisme infini, goût du secret assourdissant – et le produit proposé bancal ; les spectateurs ont pu depuis découvrir ces trois films en un : les vaticinations sur la Genèse en deux chapitres et demi, accumulation d’images à l’épate (dont certaines empruntées à Arthus-Bertrand et son Home) avec commentaires amphigouriques et musique zim-boum-boum, la recréation magnifique d’une famille texane des années 50 à la botte d’un tyran domestique et les déambulations urbaines mutiques d’un des enfants rescapés, devenu architecte, avec visions oniriques à la clé. Le lien entre la soupe primitive, la haine quotidienne d’un enfant envers son père et tous les personnages du film arpentant en fantômes une plage immense nous a échappé. Restent des bribes superbes, que chacun appréciera à son aune.

Nuri Bilge Ceylan est un cinéaste de la grande espèce, de la même trempe que les frères Dardenne, et l’un et les autres ont signé des films remarquables ; on n’ergotera donc pas sur le Grand Prix ex æquo qu’ils ont décroché pour, respectivement, Il était une fois en Anatolie et Le Gamin au vélo. On se risquera seulement à écrire que le premier n’avait sans doute pas besoin de 157 minutes pour circonscrire son sujet – la recherche d’un cadavre, enterré dans la campagne turque, par un groupe comprenant policiers, assassins, procureur et médecin. La caractérisation des protagonistes est aussi réussie que dans les précédents films de Ceylan, le morceau de société qu’il dépeint est aussi puissamment déprimant, mais la nuit anatolienne est bien opaque et le discours longuement dilué. Quant au gamin dardennien, il se tient à la hauteur des adolescents en galère dont il poursuit la lignée ; si on accepte l’idée que Rosetta et L’Enfant méritaient la Palme en 1999 et 2005, on regrettera que celle-ci ait échappé au tandem, puisque Le Gamin au vélo vaut ses prédécesseurs. On peut également trouver que les lauriers tressés depuis La Promesse (leur chef-d’œuvre de 1996) sont un peu surdimensionnés et que cette dérive d’un môme en révolte a des accents bien prévisibles. Mais le film est irréprochable, comme tout ce que font les Dardenne.

Notre tripe tricolore s’est réjouie à l’annonce du prix du jury offert à Polisse, de Maïwenn, et du prix d’interprétation de Jean Dujardin dans The Artist (Michel Hazavinicius). Les deux titres sont fort sympathiques, le premier déploie une énergie notable et met en valeur une troupe d’acteurs unie qui emporte le morceau, le second n’a rien perdu, après nouvelle vision, du charme que nous évoquions dans la QL n° 1038. Mais la performance de l’acteur en star du muet qui se retrouve sur le sable à l’arrivée du parlant, si elle est parfaitement en situation, ne dépasse pas les limites étroites imposées par celle-ci – pantomime et surjeu. Comparé à la figure de vieille rock-star épuisée, perruquée et maquillée, que campe de façon extraordinaire Sean Penn dans This Must Be the Place de Paolo Sorrentino, la partition exécutée par Dujardin sonne en mineur – un flûtiau bourru face à un violoncelle. Que le jury ait par ailleurs oublié le film de Sorrentino, son meilleur depuis Les Conséquences de l’amour (2004) (1) ne cesse de nous étonner. Mais il a également balayé quelques titres qui nous semblent les plus forts de la sélection, comme Michael, de l’Autrichien Markus Schleinzer, glaçante adaptation de l’affaire Natasha Kampusch, l’adolescente étant remplacée par un gamin capturé par un employé bien sous tous rapports autres que la pédophilie. Le film aurait pu décrocher le prix de la mise en scène, celui du scénario ou de l’interprétation enfantine, catégorie qu’il aurait fallu inaugurer cette année, tant les prétendants étaient nombreux.

Oublié également We Need to Talk About Kevin, de Lynne Ramsay, odyssée d’une mère confrontée à un fils qui a su, dès la prime enfance, développer avec fruit une monstrueuse méchanceté. La grande Tilda Swinton y est éblouissante, encore plus qu’à l’accoutumée, et son numéro de haute volée demeure un des plus beaux souvenirs du festival. Mais elle est rugueuse, déplaisante, écartelée, dérangeante, hallucinée – tout le contraire de l’impeccable blondeur diaphane de Kirsten Dunst, beaucoup plus accessible, et qui, à travers son prix d’interprétation, a pu faire figurer au palmarès un Melancholia que les âneries majuscules affirmées par son auteur Lars von Trier destinaient à l’effacement. Nonobstant le mépris dans lequel on peut tenir le Danois, son film est un produit de premier ordre, dont on ne peut se débarrasser d’une chiquenaude.

Oublié Pater d’Alain Cavalier, pourtant un des accueils les plus chaleureux du Grand Théâtre Lumière et un véritable film politique, avec ses deux tiroirs et ses trois bouts de ficelle. Oublié, et là, c’est impardonnable et que la honte rejaillisse sur plusieurs générations de De Niro, Le Havre d’Aki Kaurismäki, le plus simple, le plus moralement beau, le plus généreux, le plus drôle, le plus émouvant des vingt films de la compétition. La manière de l’auteur n’a pas changé – toujours du cinéma pauvre, sans effets apparents, ses thèmes sont identiques – les paumés solidaires face à l’adversité sociale –, à l’image de son univers : un monde totalement irréel, quoique tourné en pleine ville du Havre, hors du temps, qui réfère aux années 60 en y intégrant des morceaux de 2010 (les clandestins), et qui, partant de presque rien, un cireur de chaussures, une boulangère, un flic grognon, touche au sublime – la vie, l’amour, la mort, sans une once de ridicule. On n’a pas pas besoin de mobiliser le big bang pour nous faire ressentir le grand frisson de l’humanité. On le savait, mais le voir ainsi confirmé de si éclatante façon nous rassure.

Dans la QL n° 929 (cinq ans déjà !), nous écrivions : « vive donc Nicolas Winding Refn. On en reparlera sans doute ». Il est temps, puisque le jury, parfois clairvoyant, a décerné à son Drive, parfait exercice de genre comme l’étaient déjà sa trilogie Pusher et son récent Guerrier silencieux, un prix de la mise en scène tout à fait pertinent. Le Danois est un des cinéastes les plus intéressants mis en lumière par cette 64e édition mémorable. Nous y reviendrons le temps venu.

1. Jacques Mandelbaum, dans Le Monde (22/05), y a vu « la plus inepte traversée des États-Unis jamais conçue par un réalisateur européen ». Il faut dire que Sorrentino se mêle d’évoquer Auschwitz, ce qui ne se fait pas sans autorisation. Comme J. M. prend par ailleurs le Grand Lac salé pour une étendue neigeuse et n’a vu Sean Penn que « 3 minutes dans un ascenseur » dans The Tree of Life (au lieu de la vingtaine de minutes en divers lieux), on peut s’interroger sur les capacités d’attention de certains durant une décade fatigante.

Lucien Logette

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)