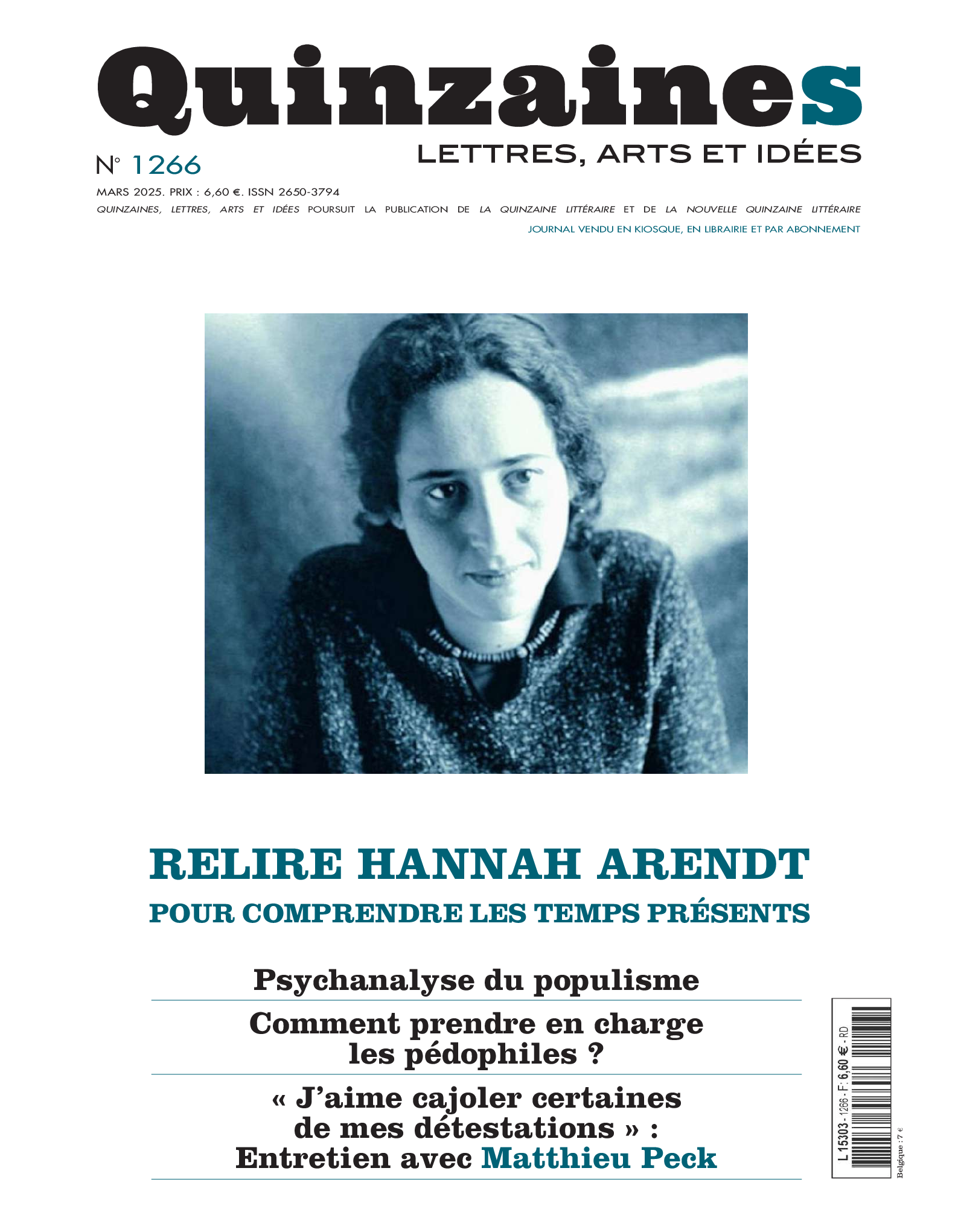

L’œuvre d’Hannah Arendt est particulièrement utile pour comprendre les phénomènes politiques se déployant dans la modernité avancée, qui occupent et préoccupent grandement les politistes à l’heure actuelle.

Par des notions parfois moins connues de sa pensée, et qui peuvent sembler hautement hermétiques ou philosophiques, Hannah Arendt permet de mieux cerner les glissements se produisant dans les démocraties libérales. Adopter un cadre d’analyse « arendtien » peut par exemple expliquer l’attrait croissant de la population pour un pouvoir plus autoritaire, alors que le baromètre de la confiance politique du CEVIPOF fait ressortir que près de la moitié des Français considère qu’il faut moins de démocratie et plus d'efficacité[1].

Arendt considère que le détachement du monde et la solitude peuvent paver la voie à ces sentiments. Je m’explique.

Acosmisme et dominations

La riche pensée arendtienne propose de concevoir les malaises contemporains comme étant reliés à la mise à mal, dans la modernité, de l’enracinement humain dans le cosmos, c’est-à-dire dans le monde.

Arendt identifie et critique les effets qu’elle dit « acosmiques » des dominations présentes dans la modernité, qui engendrent un détachement radical envers le monde dans son humanité. Cette notion d’acosmisme (ou acosmie, traduction de worldlessness) se définit comme une forme d’aliénation associée à la perte du monde, au « détachement » de l’être humain du monde. Cette aliénation se manifeste par le retrait de l’individu de la préoccupation pour le monde, adoptant plutôt une attitude d’indifférence et de non-responsabilité pour le monde à venir. L’acosmisme est donc à la fois une attitude (de ceux et celles qui n’ont pas le souci du monde) et une situation (la réalité du repli aliénant par rapport au monde)[2].

Ce phénomène d’acosmisme frappe de plein fouet les sociétés actuelles : les gens se sentent détachés de leurs semblables et de leur environnement, ce qui conduit à ce que plusieurs analystes considèrent être une « épidémie de solitude »[3]. Ce qui est toutefois le plus inquiétant, c’est qu’elle identifie, dans son influente analyse du totalitarisme, la solitude comme un élément pré-totalitaire. Arendt explique ainsi :

« Ce qui, dans le monde non-totalitaire, prépare les hommes à la domination totalitaire, c’est la désolation, qui jadis constituait une expérience limite, subie dans certaines conditions sociales marginales telles que la vieillesse, et qui est devenue l’expérience quotidienne des masses toujours croissantes de notre siècle »[4].

Il est d’ailleurs possible d’extrapoler ce qu’est le totalitarisme en suivant la pensée d’Arendt, au-delà d’un régime historique farouchement autoritaire, vers ce que je nomme la « tentation totalitaire ». Celle-ci représente le sentiment, individuel et collectif, dont les caractéristiques et éléments se cristallisent dans le système totalitaire. En d’autres mots, la croissance des sensibilités violentes et d’une vision « intense » de la politique, avec des velléités de dominations sur autrui, peut se définir comme la tentation totalitaire. Et c’est l’isolement croissant de nos sociétés qui pourrait faire éclore une tentation totalitaire, se basant sur une radicale non-appartenance au monde.

Comprendre cette dimension nous permet de mieux pouvoir considérer des solutions pour freiner cette tentation totalitaire et faire émerger des alternatives qui font valoir le caractère actif et collectif de la politique. Cette dernière doit revenir à un attachement plus fort pour le monde et son devenir. Ainsi, tous et toutes pourront se sentir investis d’une responsabilité dans ce sens, qui a le potentiel de briser l’isolement et de recharger la démocratie.

[1] CEVIPOF, « Baromètre de la confiance politique CEVIPOF 2025 : le grand désarroi démocratique », 11 février 2025, https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/actualites/barometre-de-la-confiance-politique-du-cevipof-2025-le-grand-desarroi-democratique/

[2] J’ai développé plus en détails ce concept dans Milan Bernard, « Révéler une autre domination acosmique : La critique arendtienne du libéralisme », Symposium : Revue canadienne de philosophie continentale 28 (1), 2024, 199-217.

[3] Alice Raybaud, « Une « épidémie de solitude » se répand chez les jeunes ». Le Monde du 8 octobre 2024 : https://www.lemonde.fr/campus/article/2024/10/08/une-epidemie-de-solitude-se-repand-chez-les-jeunes_6346484_4401467.html

[4] Hannah Arendt, Le Système totalitaire, trad. par J. Bourget, R. Davreu et P. Levy, Paris, Éditions Points, 2005, 310.

[Milan Bernard est doctorant en science politique à l'Université de Montréal. Se basant sur l'œuvre d'Hannah Arendt et son héritage intellectuel, ses travaux explorent notamment les concepts de conflit, de solidarité et d'écologie.]

Milan Bernard

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)