Velimir Mladenović : Vous avez publié votre premier roman, Au plus fort de la bataille, lors du centenaire de la Grande Guerre. Comment et pourquoi cette guerre a-t-elle inspiré un jeune auteur de 24 ans ?

Jean-François Roseau : À la réflexion, je crois que mon goût pour la littérature est étroitement lié à celui que j’ai toujours eu pour l’histoire, à la fois comme analyse et comme narration. Cela ne signifie pas que je mette le roman historique au-delà des autres formes narratives, tant s’en faut, mais que je me suis toujours intéressé de près à la manière de ranimer, d’incarner l’histoire par le récit et par le maniement de la langue qui, à elle seule, est un témoin majeur du temps, au sens où elle accumule, avale et digère, de siècle en siècle, ce par quoi les hommes s’expriment, écrivent et pensent.

Lorsque je lis un historien, je scrute autant la justesse et l’élégance de sa langue – dans un registre où, d’ordinaire, une certaine sécheresse s’impose, à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un texte académique – que l’originalité de ses analyses. Lorsque je lis un roman, un poème ou une pièce de théâtre dont l’auteur ne m’est pas contemporain, mon intérêt porte autant sur la qualité intrinsèque du texte (stylistique, narrative, architecturale) que sur ce qu’il peut me dire de son époque. Je pourrais d’ailleurs dire la même chose d’un auteur contemporain, dans l’œuvre duquel je traquerais les marques et les signaux de notre temps.

Pour en revenir à la passion que j’ai pu nourrir, à un moment donné, pour la Première Guerre mondiale, je dirais qu’elle m’est venue par le récit. Par le récit oral, d’abord, puis par le récit écrit. J’appartiens à cette génération de Français qui n’ont jamais rencontré d’acteurs directs de la Grande Guerre, le dernier poilu étant décédé il y a dix ans. Pour autant, le témoignage de cette période a traversé plusieurs générations, et mon grand-père me parlait avec une étonnante vivacité des récits – en partie vécus, en partie fantasmés, comme tout souvenir lointain – que lui avait légués son père, mon arrière-grand-père, un capitaine d’infanterie du 173e régiment. Cette mémoire familiale se superposait d’ailleurs à une sorte de mémoire régionale, dans la mesure où mon arrière-grand-père, quittant la Corse pour le front en 1914, a connu la trajectoire emblématique de nombreux insulaires dont l’expérience a profondément marqué la culture corse du xxe siècle. De ce parcours, je me suis inspiré pour inventer la trajectoire romanesque de l’un des personnages d’Au plus fort de la bataille, Jean-Gabriel Vincensini. Chez moi, donc, la tentation de l’écriture est fille du plaisir à entendre l’histoire de France racontée sous un angle quasi familial. Dans ce qu’elle recouvre à la fois d’intime et de lointain.

De ce point de vue, je dirais que ma démarche, à l’exception, peut-être, de sa dimension littéraire, est assez répandue. S’il y a bien une chose que le centenaire a mise au jour, c’est bien cette convergence de millions de Français, dont les greniers, les archives et les mémoires familiales sont empreints du souvenir de la Grande Guerre, chaque famille ayant son lot de récits uniques et similaires – banals, même, si l’on veut –, où chacun, pourtant, trouvera un écho personnel à sa propre histoire. Je connais peu de gens qui ne soient pas sensibles à cette période, sans pour autant lui témoigner un engouement de forcené. Elle touche au plus profond et au plus douloureux de ce que des hommes ont pu endurer. Et, dans nos conforts, l’expérience du front, comme celle de l’arrière, apparaît comme une sorte d’impossibilité contemporaine et d’aberration historique. Je n’ai jamais pu m’empêcher, songeant à ces années de guerre comme à d’autres moments de notre histoire, d’en arriver à un constat qui a toute l’apparence d’un truisme : cela a eu lieu. Cela s’est passé. Et je suis, avec des millions d’autres, l’héritier de cette histoire-là. Or, à 24 ans, je suppose que l’on se projette plus facilement à la place de ces jeunes combattants dont la voix résonne encore jusqu’à nous.

Quant à l’inspiration de ce roman à proprement parler, elle est le fruit du hasard ou, pour ainsi dire, d’un prétexte à écrire, en l’occurrence une correspondance découverte sur un trottoir parisien en 2010 ou en 2011. Je parlais de grenier à l’instant. Eh bien, certaines personnes avaient apparemment décidé de vider le leur, en abandonnant à la rue des livres, des prospectus et des papiers personnels, au milieu desquels se trouvaient plusieurs dizaines de lettres envoyées à une femme, Hélène, au lendemain de la mort de son époux, Alexandre, en 1916. La scène de la découverte de cette correspondance est décrite à l’ouverture d’Au plus fort de la bataille. J’ai gardé les deux prénoms et inventé le reste.

VM : Parmi d’autres romans français sur la Grande Guerre récemment publiés, lesquels appréciez-vous et pourquoi ?

JFR : Lorsque j’écrivais Au plus fort de la bataille, entre 2012 et 2013, je me suis astreint à une lecture assidue et rigoureuse – fiches, annotations et gribouillages, tentatives de classements – d’une foule de livres sur la Grande Guerre, dont je distinguerais spontanément trois grandes catégories : j’ai lu un certain nombre de sources primaires, pour parler comme les historiens, correspondant à des documents d’archives, comme des journaux de marches et opérations qui relatent, jour après jour, chaque fait survenant au sein de l’un des régiments où mettre en scène l’un de mes personnages. Pour les faire exister, matériellement, dans leur coquille, il me semblait qu’une connaissance fine du décor, du contexte, de l’entourage, était indispensable. Je me suis également plongé dans des sources secondaires, c’est-à-dire de nombreux livres d’histoire consacrés à la période, qui m’ont permis de côtoyer, dans sa diversité, l’historiographie fourmillante de la Grande Guerre, avec ses débats, ses oppositions et ses évolutions.

Sur le plan littéraire, bien sûr, j’ai pris un immense plaisir à lire ou à relire les grands classiques de la Première Guerre mondiale, retrouvant, lorsqu’il s’agissait d’un roman ou d’un témoignage connu, le même enthousiasme qu’à la première lecture. Ainsi de Dorgelès, de Remarque, de Céline ou de Barbusse. J’en ai également profité pour lire, ou feuilleter, les classiques que je n’avais pas lus, tels que Genevoix ou Jünger. Et puis, loin de me restreindre aux témoignages de guerre ou du front, j’ai lu des textes écrits par des auteurs de la première moitié du xxe siècle, acteurs ou non du conflit, pour me familiariser avec des tournures, des mots, des expressions d’époque qui me permettraient, sans anachronisme, de composer mes personnages au plus proche de ce qu’ils auraient été, dans leur posture et dans leurs réflexions autant que dans leur langage. Plus encore que pour les récits du front, je confesse ma préférence pour les grands romans des années 1930, tels que Gilles ou Aurélien, relatant l’expérience nostalgique et souvent amère des anciens combattants. Les récits de l’arrière, tels que Le Diable au corps de Radiguet, ont aussi constitué des expériences majeures de lecture, d’autant que mon roman navigue sans cesse du front à l’arrière, avec une sorte de quatuor amoureux formé, d’une part, d’Hélène et de Damien, restés à Paris, et, d’autre part, de Jean-Gabriel et d’Alexandre, engagés sur le front.

S’agissant plus précisément des romans français publiés récemment sur la Première Guerre mondiale, puisqu’il faut vous répondre sur ce point, je dois avouer que j’en ai très peu lu. Des auteurs contemporains ayant évoqué cette période, je peux citer Japrisot, lu adolescent, avec Un long dimanche de fiançailles que j’avais apprécié, justement, par la mise en scène de l’arrière et de ce qui s’y trame. De mémoire, ce texte réussissait très habilement à ramifier l’intrigue entre plusieurs personnages, plusieurs récits, plusieurs secrets, apportant au roman la densité et la complexité de la vie. J’ai également aimé 14 d’Echenoz et l’aisance avec laquelle l’auteur restitue le ton, les couleurs et l’« humeur » d’une époque.

VM : Votre deuxième roman, nous pourrions aussi le caractériser comme un roman de guerre. La Chute d’Icare retrace l’histoire du pilote Albert Preziosi. Pourriez-vous nous raconter la genèse de ce roman ?

JFR : La Chute d’Icare raconte en effet la vie d’Albert Preziosi, l’un des premiers pilotes de la France libre, ayant quitté Royan le jour même de la demande d’armistice, autrement dit avant le fameux appel du 18-Juin. Comme pour mon premier roman, la genèse tient à une anecdote familiale : mon grand-père avait été, dans les années 1920 et 1930, un camarade de classe d’Albert Preziosi au lycée de Bastia. Son nom était associé à la Résistance, mais aussi à l’Afrique du Nord et à la Russie, qui furent, pour lui, des théâtres d’engagement aérien. Mais, très tôt, son nom fut lié dans mon esprit à sa Corse natale. Sur l’un des immeubles de Bastia, où il passa une partie de son enfance, une plaque célèbre encore aujourd’hui la mémoire et le sacrifice de Preziosi.

En 2008, la rumeur d’un lien prétendu entre Albert Preziosi et Mouammar Kadhafi est ressortie des cartons lors de la visite mémorable du chef d’État libyen en France, à l’invitation de Nicolas Sarkozy. Puis, en 2011, cette affaire s’est à nouveau retrouvée dans la presse lors de l’intervention militaire française et du renversement du régime de Kadhafi. Des articles se sont amusés de cette vieille légende d’une origine corse et française du tyran libyen, dont le véritable père serait Preziosi : un accident qu’aurait eu le pilote, autour de 1941, dans le désert du Sahara lui aurait donné l’occasion d’entretenir une courte liaison avec la fille d’une tribu bédouine qui l’aurait recueilli puis soigné. La présence de Preziosi entre l’Égypte et la Libye dans cette période et une ressemblance étonnante ont fait le reste. Dans ce roman, je fais le choix d’y croire. Mais cet épisode n’est qu’un moment parmi d’autres dans l’existence proprement fabuleuse de Preziosi.

Au fil de l’écriture, j’ai pris un plaisir immense à reconstituer l’enfance et la jeunesse de cet homme dans une région que je connais un peu, la Corse du Nord, le suivant, pas après pas, de Bastia à Marseille, de Marseille à Paris, puis à Londres, au Liban, en Égypte et enfin en Russie, après son engagement dans l’escadrille Normandie-Niémen. Rien, à ce jour, n’avait été écrit sur lui. Les archives sont minces. Pour un romancier, sa vie est un sujet considérable. Dans le temps des recherches, j’ai vécu avec lui. L’écriture a été pour moi une manière d’hommage. Mêlant contraintes et liberté. J’ai dû imaginer, inventer les coutures, lorsque les informations manquaient sur sa vie, tout en respectant scrupuleusement ce que nous savons avec certitude. En trois ans de guerre, avant sa mort en 1943, Preziosi a vécu une existence quasi odysséenne qui l’a mené sur trois continents à la rencontre de cultures inconnues et de peuples étonnants. C’est à cette épopée que j’ai voulu m’intéresser. Bien au-delà d’une légende à laquelle, trop souvent, et à tort, on a voulu réduire son nom.

VM : Dans Une comédie à la française, vous abordez les sujets contemporains de la politique française. Que signifie la métaphore contenue dans le titre ?

JFR : Une comédie à la française diffère des précédents romans pour diverses raisons, notamment parce qu’il a été écrit sur le monde d’aujourd’hui, dans un temps saturé d’actualités, c’est-à-dire de bruissements perpétuels n’ayant d’autre fin que de répondre à un désir boulimique et conditionné d’informations continues. Je l’ai écrit en quelques mois, au cours de la campagne présidentielle, en imaginant des personnages inspirés des principaux candidats. Ce roman, au fond, s’apparente à une comédie de mœurs tournant autour d’un même sujet, l’imposture, et peut se lire comme une réplique à la devise du Théâtre-Français, ou de la Comédie-Française, qui est de « châtier les mœurs en riant ». Dans l’idée, c’est un texte que j’ai voulu composer à la croisée du roman, du théâtre et du pamphlet, en pensant à ce genre médiéval, aujourd’hui oublié, de la sottie, petites farces moqueuses tournant en dérision le pouvoir politique.

Le titre, bien sûr, fait aussi référence à la manière bien française que nous avons – citoyens héritiers des jacqueries, de la Fronde ou de la Révolution – de couper des têtes par plaisir, de nous laisser tromper, d’aimer ça, puis de se fâcher, avant de rejouer incessamment le même jeu. Notre histoire politique est une éternelle répétition. Avec ses lourdeurs et ses ridicules. Nous traversons, tous les cinq ans, des échéances présidentielles comme l’on se rendrait au théâtre. Ces moments ont leurs codes, leurs cérémonies, leurs comédiens. Nous nous laissons gagner par une passion éphémère qui vire parfois à l’hystérie partisane ou à l’euphorie collective. Et puis nous sortons de l’isoloir comme on sort d’un théâtre. Bientôt, la comédie s’arrête. Elle reprendra aux prochaines élections, présidentielles ou autres, qu’importe. Avec les mêmes frissons et les mêmes éclats.

La scène politique d’aujourd’hui n’a rien à envier à celle que nous décrit Balzac dans sa Comédie humaine, une immense valse d’opportunistes de tous bords, ces « jeunes lions » plus ou moins séduisants, passant d’un parti à l’autre au gré des révolutions ou des secousses institutionnelles. La monstruosité de nos acteurs politiques tient moins, sans doute, à leur laideur, à leur immoralité supposée, à leurs compromissions, qu’à leur hybridité, c’est-à-dire cette admirable capacité qu’ont certains d’entre eux à revêtir différents masques pour satisfaire l’électorat. De là vient l’analogie spontanée avec le théâtre. Dans Une comédie à la française, nous suivons l’ascension politique d’un jeune banquier d’affaires, Raphaël Dorval, personnage insaisissable, mouvant, qui décide un jour de s’engager en politique par désœuvrement ou par curiosité plus que par conviction. S’il décide, dans un premier temps, d’infiltrer des milieux d’extrême droite pour en dénoncer les dérives, il sent très vite quel avantage il peut tirer de son initiation et se prend finalement au jeu. Le roman décrit ainsi les détours et les sinuosités d’un parcours politique où l’ambition, l’intérêt et la volonté de puissance balaient en quelques mois un engagement indécis mais sincère. C’est une histoire banale, en somme, dont il vaut mieux rire que pleurer.

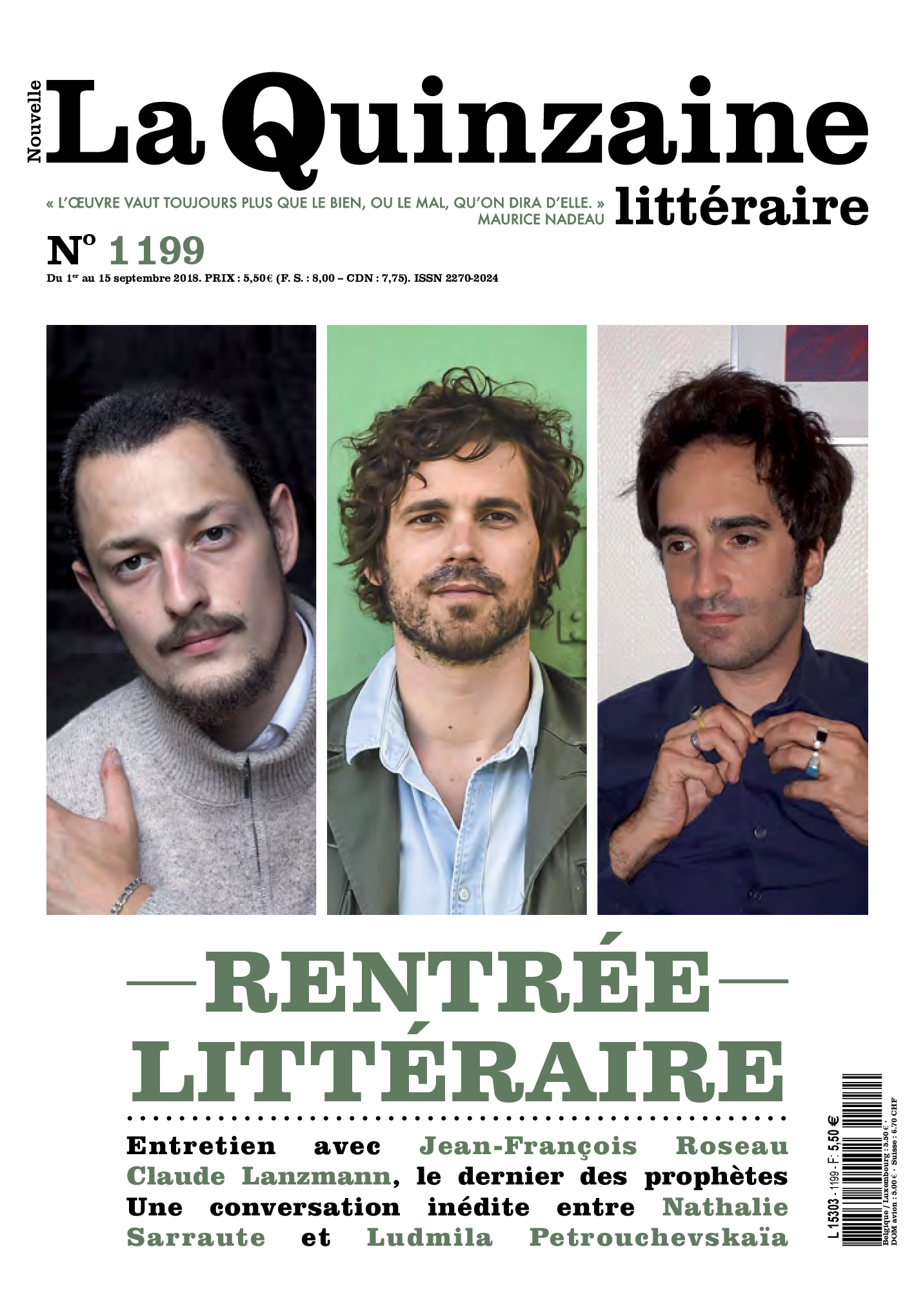

[ Jean-François Roseau, écrivain français né en 1989, publie son premier livre, Au plus fort de la bataille (éditions Pierre-Guillaume de Roux), en 2014. En 2016 paraît La Chute d’Icare (éditions de Fallois, rééd. Gallimard, coll. « Folio », 2018), qui a notamment reçu le Prix du livre corse et le prix François-Mauriac de l’Académie française 2017. Début 2018, Jean-François Roseau publie son troisième roman, intitulé Une comédie à la française (éditions de Fallois). ]

Velimir Mladenović

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)