Ira-t-on jusqu’à dire que le caractère incomplet des Pissenlits ajoute à la qualité d’une histoire minimaliste (décor, personnages, trame romanesque, tout y est réduit à l’extrême) dont le point de départ paraît insensé ? Malgré le paradoxe, la réponse est oui, tant fonctionne ici une esthétique savante du lacunaire, qui ne peut aboutir que dans le vide soudain du récit interrompu.

L’héroïne est absente, d’abord. Quand le texte commence par une courte description de la petite ville paisible d’Ikuta, elle a déjà été confiée aux soins des infirmiers de l’asile de fous où l’ont conduite sa mère et son fiancé. Inéko souffre d’un trouble extraordinaire et inexplicable : son appareil visuel ne présente aucune lésion spécifique, mais elle éprouve de brusques occultations de la faculté de voir, maladie qui s’est manifestée un jour qu’en jouant au tennis elle a perdu de vue la balle, mais dont l’aggravation peut désormais l’affecter jusque dans l’acte sexuel, au cours duquel il lui arrive de ne plus voir son amant.

Nous sommes au Japon et rien dans ce livre poignant ne peut nous le faire oublier. Ainsi la mère d’Inéko n’éprouve-t-elle pas la moindre gêne à évoquer les ébats érotiques de sa fille. Elle s’oppose seulement au mariage de celle-ci avec Hisano, dont elle mesure pourtant l’ardeur et la fidélité dans la passion amoureuse. Le souci unique d’une mère aimante dont les préjugés sont de nature affective autant que sociale est que la malade guérisse avant de convoler et puisse ainsi voir le bébé que le mariage la conduira éventuellement à concevoir. N’y a-t-il pas des exemples de femmes qui, atteintes du même mal qu’Inéko, ont étranglé l’enfant condamné par la cécité sélective de sa génitrice ? Contre ces récurrentes certitudes que le pire est toujours sûr, le jeune Hisano lutte avec toutes sortes d’arguments, rationnels ou non, dont le principal est son amour même et l’intime conviction que grâce à cet amour il surmontera tous les obstacles, même son absence dans le regard d’Inéko, et en fin de compte parviendra à la sauver.

Telle est la donnée peu banale sur laquelle se développe une aventure troublante dont nous suivons les péripéties à travers l’intense dialogue construit autour d’un corps manquant. La mère et l’amant s’éloignent en marchant de l’asile qu’ils ont quitté là-haut sur la colline. Le médecin qui les a reçus a précisé que, dans cet établissement qui abrite un temple en son sein, on laisse certains patients empoigner, à heures fixes, le lourd bélier de bois qui, au Japon, vient frapper la paroi verticale de la cloche étroite et cylindrique habituellement manœuvrée par un moine. Cela les apaise, dit le soignant.

Cette cloche et le son qu’elle propage vont devenir alors, pour les deux malheureux que lie leur tendresse commune envers une sorte de fantôme lointain, matière à d’affolantes interprétations, comme si le gosier de bronze suppléait au manque de la présence physique et devenait source d’échanges sans cela impossibles. On sait, par bien d’autres œuvres, que le thème de l’incommunicabilité entre les êtres parcourt l’art littéraire japonais. Jamais peut-être il n’avait été présenté avec plus de simplicité et d’efficacité romanesques. Mère et amant, afin d’entendre la cloche manifestant la part virtuelle et tangible à la fois qu’Inéko prend à la conversation qui tantôt les rapproche et tantôt les sépare, afin aussi et surtout de faire la lumière sur leurs propres motivations et de décider de leur conduite (retourneront-ils sur leurs pas, arracheront-ils la jeune fille aux griffes d’un système plus dangereux peut-être que la maladie ?), mère et amant partagés, désemparés, déchirés, se mettent d’accord sur une pause de réflexion et choisissent de passer une nuit dans un hôtel local, sans trop savoir à quoi servira leur attente, sinon à désespérer.

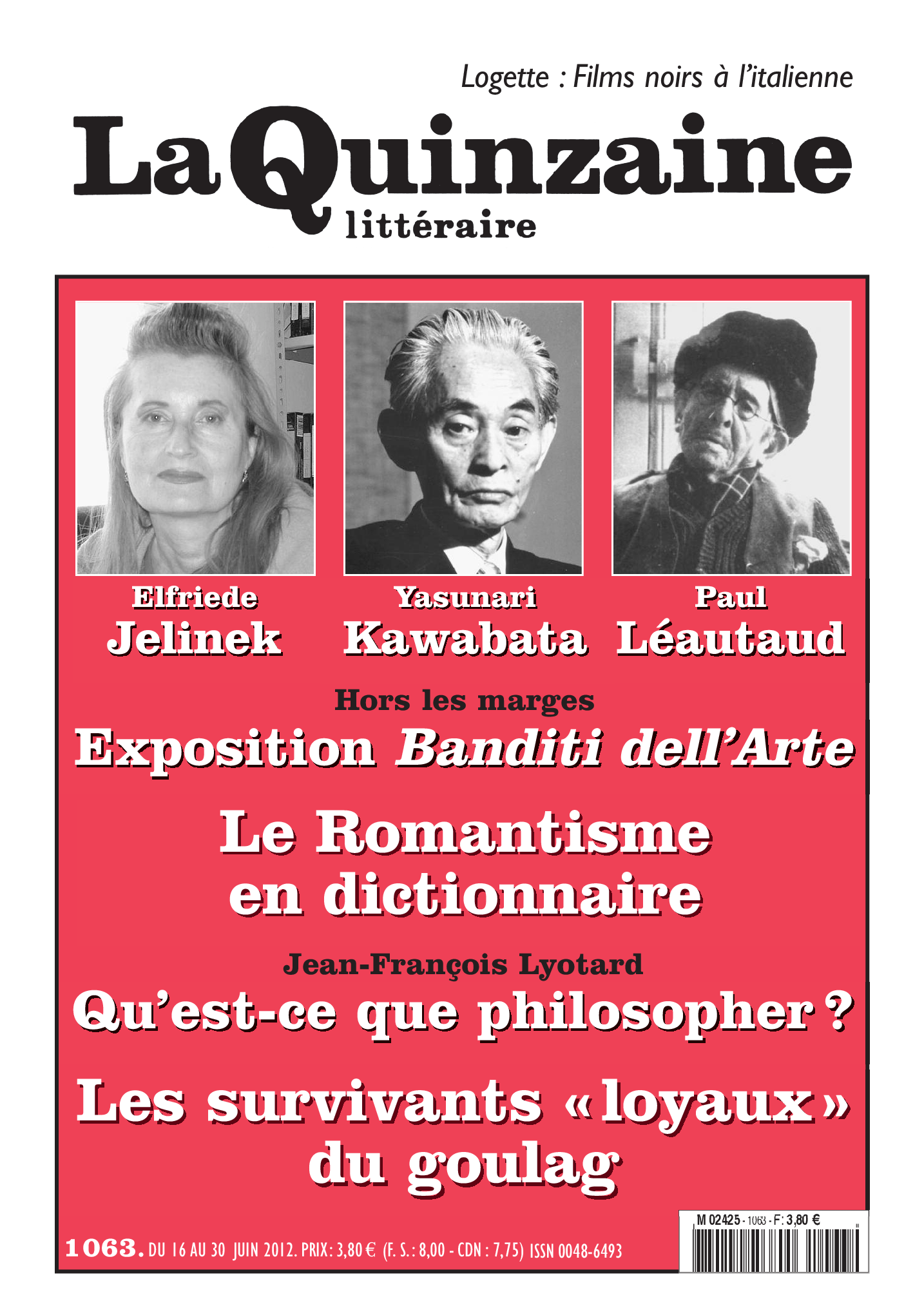

Suit une évocation d’une délicatesse de touche où l’on retrouve la perfection des chefs-d’œuvre, sans cesse remaniés, que produisit Kawabata entre 1935 et 1965, successivement Pays de neige, Nuée d’oiseaux blancs, Le Grondement de la montagne, Les Belles Endormies. Dans l’intimité/promiscuité de chambres que seule isole une mince cloison de papier, une femme encore jeune et un garçon à peine sorti de l’adolescence ne parviennent à dormir ni l’un ni l’autre. Une sensualité diffuse circule entre eux dès qu’ils éteignent leurs lampes de chevet. La mère s’angoisse sans oser rien dire et pense à la beauté de sa fille « environnée de folles crasseuses, aux odeurs corporelles fortes ». Hisano, de son côté, se remémore ses nuits d’étreintes et les phases de la maladie de la bien-aimée, quand soudain le texte nous lâche aussi brutalement qu’un disjoncteur saute, nous abandonnant dans la nuit noire de la perte. Et nous éprouvons, avec une étonnante vivacité qui s’empare de tout le corps saisi par la lecture, à quel point ce dialogue plaintif et impuissant de deux douleurs nous avait rendu présents les acteurs jamais décrits de la tragédie, non seulement les deux qui s’agitent là, invisibles mais diserts, sur le devant de la scène, mais cette jeune fille perdue pour toujours, bien plus que si elle était morte, cette jeune fille en creux, reléguée, pitoyable, inoubliable.

« Depuis que le Japon a été vaincu, écrivit Kawabata en 1945, la seule chose qui me reste à faire est de revenir à la traditionnelle tristesse spirituelle des Japonais. »

Dès le début de leur terrible mission, au cœur d’un décor champêtre où brille la tache réconfortante des fleurs d’or, les convoyeurs d’Inéko ont été fascinés et glacés par la rencontre d’un malade âgé et mutique. Ce pensionnaire sans espoir de levée d’écrou ne fait que calligraphier sur de vieux journaux huit idéogrammes qui se lisent ainsi : « Il est aisé d’entrer dans le monde du Bouddha, malaisé d’entrer dans le monde des démons. » Plus tard, ils seront persuadés que cet obsédé a été le premier à faire résonner la cloche du temple, et qu’il l’a fait avec une application cruelle et démoniaque.

Kawabata a rêvé sombrement toute sa vie autour de cette manière de proverbe sinistre et paradoxal. Dans son discours de Stockholm en 1968, on lit : « Il est facile d’entrer dans le monde des bouddhas, il est difficile d’entrer dans le monde des démons… Tout artiste aspirant au vrai, au bien et au beau comme objet ultime de sa quête, est fatalement hanté par le désir de forcer cet accès difficile du monde des démons, et cette pensée, apparente ou secrète, hésite entre la peur et la prière. »

C’est assez dire que son pessimisme essentiel, s’épanouissant aussi bien au milieu de la splendeur d’une « floraison (qui) évoque un printemps éclatant », ignore les morales et les dogmes rassurants des monothéismes. Un charme et une grandeur de plus.

Maurice Mourier

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)