Rappelons sa définition par le duo Cas Mudde et Cristóbal Rovira Kaltwasser : « une idéologie peu substantielle qui considère que la société se divise en deux camps homogènes et antagonistes, le “peuple pur” et “l’élite corrompue”, et qui affirme que la politique devrait être l’expression de la volonté générale du peuple[1] ». Concept à bords flous, le populisme est pour le moins très hétérogène, souvent contaminé par des formes variées de nationalisme. Il combine un populisme protestataire et un populisme identitaire, conduisant d’abord Gino Germani puis Pierre-André Taguieff à formuler la notion de national-populisme[2]. Ilvo Diamanti et Marc Lazar reprennent à leur compte ce concept thématisant « la distance perçue entre le peuple et les mécanismes de la démocratie, accusés d’être conditionnés par l’opacité des groupes dirigeants et des bureaucraties communautaires[3] ».Pierre Ostiguy définit quant à lui le populisme comme une ostentation et une mobilisation antagoniste du « bas », fonction de trois éléments : « le premier est socioculturel : l’utilisation d’une certaine vulgarité, d’un langage grossier et/ou familier, de comportements désinhibés, par opposition à l’érudition, au raffinement et aux “bonnes manières” ; le deuxième est le “natif” » : “ce qui vient d’ici” contre “ce qui vient de là-bas” […] ; enfin, le troisième élément est la personnalisation comme mode privilégié et explicite de décision publique [comprenant notamment] une façon de créer du contact, du lien, un rapport affectif avec les gens[4] ». Cette dimension psychologique, concernant de fait l’ensemble du champ populiste, est au cœur du dernier livre de Pierre de Senarclens, professeur émérite de science politique à l’université de Lausanne.

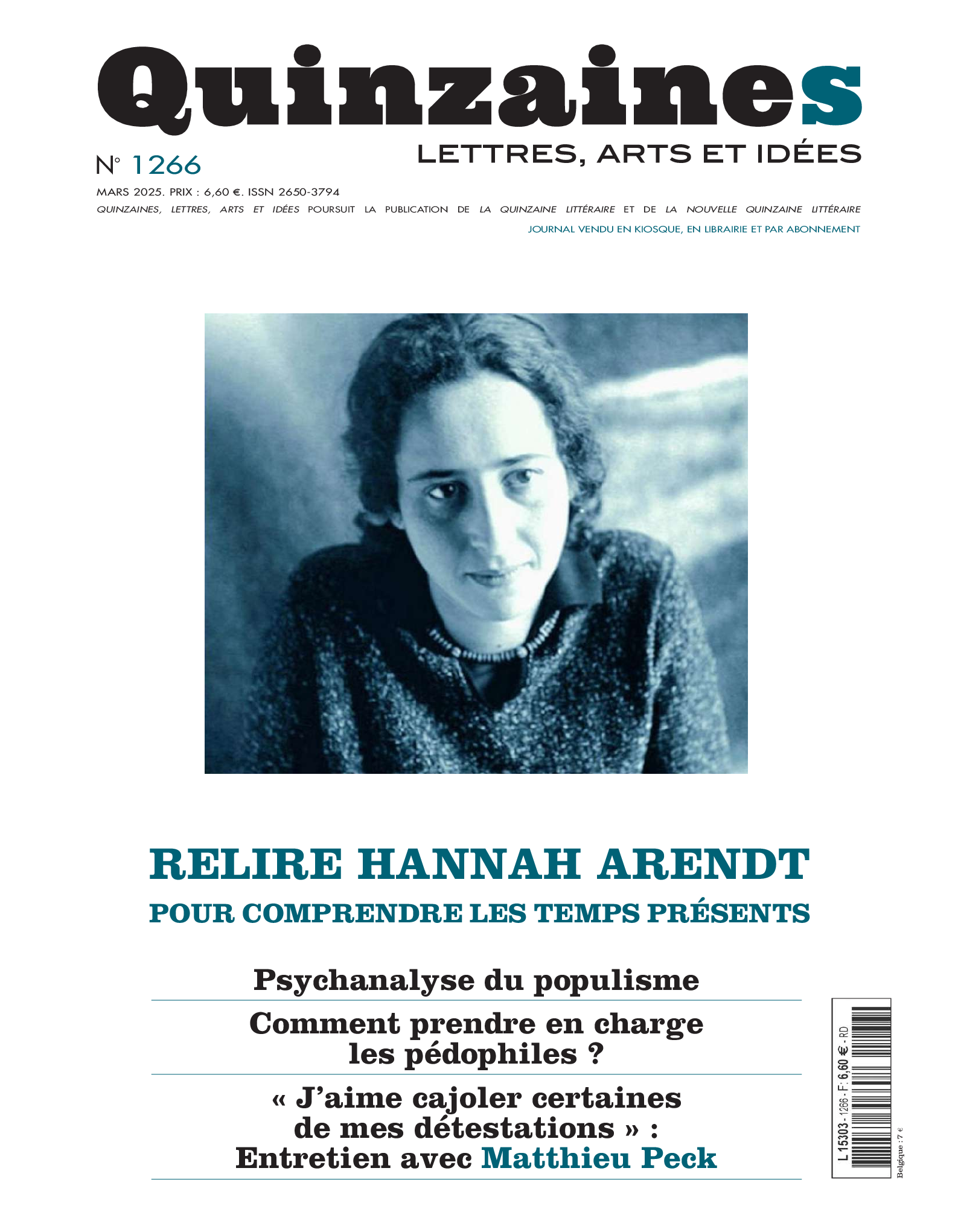

Son livre Des foules et du populisme propose un parcours essentiellement historique passant en revue de manière synthétique différentes époques, courants et auteurs participant à une compréhension du populisme dont le retour semble caractériser une mutation majeure de la politique au XXIe siècle. Loin des clichés et poncifs, l’originalité de ce livre est de compléter les approches classiques « par une réflexion sur les pulsions et les émotions que mobilise la politique » au juste motif que « l’analyse des processus historiques, des mouvements sociaux en général, s’appauvrit en faisant l’économie de ces réalités psychiques, surtout lorsqu’elle se contente d’un récit événementiel ou d’une sociologie sans profondeur psychologique, sans reconnaissance des secrets et des ruses de l’inconscient. »

L’auteur aborde ainsi dans un chapitre consacré à la psychologie des foules les grands classiques – Hyppolyte Taine, Gabriel Tarde et Gustave Le Bon – avant de passer en revue les textes clés de Freud pour conclure que « la psychosociologie de Freud a jeté un éclairage d’une valeur incontestable sur les phénomènes d’embrigadement et d’infantilisation des masses sous l’emprise du culte de la personnalité. Dans sa perspective, les communautés ont tendance à résoudre les tensions inhérentes à l’agressivité entre leurs membres en projetant sur des groupes minoritaires ou étrangers toutes sortes d’attitudes et d’intentions maléfiques. » Le chapitre suivant, « Les foules et leurs démiurges », procède de la même manière. Après avoir judicieusement rappelé La Révolte des masses (1929) d’Ortega y Gasset et Le Viol des foules par la propagande politique (1939) de Serge Tchakhotine, Pierre de Senarclens note que même si après la Seconde Guerre mondiale la sociologie et la science politique étaient en quête d’un statut analogue à celui des sciences de la nature, il est « incontestable que les représentations à prétention rationnelle mobilisées par la politique, la philosophie et les idéologies avaient un soubassement inconscient. »

Ce qui pourrait ressembler en apparence à un manifeste en faveur de la psychanalyse relève d’une approche critique mettant systématiquement en évidence les apports d’autres approches, que ce soit l’anthropologie, la psychologie des groupes ou encore la psychologie cognitiviste. L’intérêt manifeste de l’auteur pour la psychanalyse ne l’empêche pas de mentionner quelques limites inhérentes à la psychanalyse : « Il faut aussi reconnaître que les orientations de la psychanalyse depuis les pères fondateurs, la prédisposition de ses praticiens pour la psychopathologie individuelle, n’ont pas facilité les échanges entre chercheurs en sciences sociales. La diversité des écoles, les clivages qui s’ensuivirent, comme une certaine complaisance pour un langage ésotérique, furent aussi des obstacles à cet égard. »

Si l’auteur expose les idées de Freud sur la civilisation, la société et la politique, il n’est pas moins conscient que la psychanalyse relève avant tout de la clinique et non de la seule théorie. En phase avec la réalité clinique contemporaine invitant à repenser tant la pratique que la théorie psychanalytiques, Senarclens note judicieusement « que les métamorphoses dans les troubles psychiques les plus courants, celles consécutives aux mutations socioculturelles et politiques, la problématique de ce que l’on appelle des “états limites” en particulier, entraînent des changements de perspectives théoriques, ébranlant le confort de la relation psychanalytique traditionnelle, celle qui négligeait le poids de l’histoire et des déterminismes socioculturels et politiques auxquels Freud s’est intéressé en analysant Le Malaise dans la civilisation et les mouvements de foule. »

L’auteur développe plus avant cette piste dans le chapitre « Interprétations », qui avance une autre lecture de la « démocratie immédiate » – une démocratie sans médiations ni médiateurs relevant d’une « culture » du tout, tout de suite. En appelant au principe de réalité, Senarclens propose de considérer le populisme aussi « comme une conséquence de processus éducatifs d’une permissivité excessive, tendant à éviter à “l’enfant roi” toute espèce de frustration, niant ou émoussant les interdits d’essence paternelle et les processus de triangulation œdipienne, favorisant de ce fait la persistance du narcissisme infantile et aussi l’insécurité psychologique qui lui est associée. […] En brisant les codes de bienséance, les populistes s’en prennent aux digues qui contiennent ce monde pulsionnel. Ils rendent tolérables et jouissifs des discours et des manifestations d’agressivité ou des comportements indécents auxquels la vie en société, l’ordre politique en particulier, impose des bornes. » D’où le fait que « les psychanalystes sont de nos jours couramment face à des patients dont l’identité est chancelante, manquant de cadre et cherchant à se réfugier dans des désirs fusionnels ou des fantasmes mégalomaniaques ». L’auteur renvoie au livre de la psychanalyste Bérengère de Senarclens, Le Défi des états limites (2022) qui porte précisément sur la réalité clinique de ces pathologies identitaires narcissiques que sont les états limites. Pour l’auteure : « Le défi pour l’analyste consiste à transformer une partie de cette zone en mal de représentations en quelque chose qui soit accessible, interprétable, et à lever les effets paralysants du lien à l’objet pour récupérer la force pulsionnelle et sa qualité transformatrice » et ainsi permettre à l’analysant de se réapproprier des pans de son histoire ni représentés, ni symbolisés, ni même refoulés.

Déjà dans son ouvrage Nations et nationalismes (2018) Pierre de Senarclens convoquait la psychanalyse rappelant notamment que « Freud a vécu dans une époque marquée par les délires du nationalisme, et c’est dans ces circonstances que la psychanalyse a vu le jour. Il ne s’est pas engagé dans l’étude du nationalisme, mais ses réflexions sur les idéaux culturels, ses travaux sur les processus de construction identitaire et le narcissisme, son interprétation des illusions religieuses et des rituels obsessionnels, son analyse de la dynamique des foules, des liens de solidarité et des rapports d’autorité, donnent néanmoins des clefs pour interpréter le nationalisme et ses excès. » C’est sur ce socle que repose le présent volume consacré au populisme.

Le binôme populisme/démocratie est à l’origine de lectures différentes faisant jouer les ambiguïtés constitutives du concept, certains auteurs thématisent une complémentarité alors que d’autres soulignent un antagonisme consubstantiel. Pour les premiers, Eric J. Hobsbawm rappelle que « l’action même de démocratiser la politique, c’est-à-dire de transformer des sujets en citoyens, tend à produire une conscience populiste qui, sous certains éclairages, se distingue difficilement d’un patriotisme national ou même chauvin » et qui, à son tour, engendre une sorte de « patriotisme populiste-démocratique et jacobin[5] ». Guy Hermet souligne pour sa part que « les démocrates et les populistes s’inscrivent aussi dans deux logiques politiques fort dissemblables mais relevant en définitive l’une et l’autre de la démocratie[6] » – car au final, si les populistes contestent la démocratie, c’est bien au nom même de la démocratie. Cas Mudde Cristóbal et Rovira Kaltwasser quant à eux abordent les effets tant positifs que négatifs du populisme dans le processus de démocratisation (caractérisé par les trois phases de libéralisation, transition démocratique et approfondissement démocratique) et de dé-démocratisation (érosion du système démocratique, rupture du système démocratique et répressivité). Ainsi, pour ne mentionner ici qu’un cas de figure : « lors de la première étape dite de libéralisation, lorsqu’un régime autoritaire assouplit les restrictions et étend certains droits collectifs et individuels, le populisme tend à agir grosso modo comme une force positive sur la démocratie. » D’une manière générale, les auteurs concluent que « le populisme tend à jouer un rôle positif dans la promotion d’une démocratie électorale ou minimale, mais un rôle négatif quand il s’agit de favoriser le développement d’un régime démocratique libérale à part entière. » Une telle approche conduit d’une part à considérer le populisme comme étant en quelque sorte la mauvaise conscience de la démocratie : « Dans un monde dominé par la démocratie et le libéralisme, il est essentiellement devenu une riposte démocratique autoritaire au libéralisme antidémocratique[7] .» D’autre part, elle permet d’envisager des régime hybrides dont on peut observer l’évolution notamment en Amérique latine et en Europe centrale.

Le propos de Senarclens est quant à lui résolument critique. Si la démocratie est en sursis, les populistes « n’ont pas de propositions crédibles pour concilier leurs revendications de pouvoir politique avec l’évolution des conditions d’exercice de la souveraineté, celle induite par les progrès des réseaux de communication et d’échange. Ils s’abstiennent de réfléchir aux stratégies de défense nationale ou aux exigences du multilatéralisme. En Europe, ils s’en prennent aux institutions et procédures de l’Union, mais se contentent d’un discours très rudimentaire sur les mesures à prendre pour les réformer ou en sortir. » De la même manière, en matière de nationalisme : « La relation des populistes au nationalisme est pourtant plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord. Ils s’en approprient certaines composantes émotionnelles touchant à l’identité collective et à la xénophobie mais ne parviennent pas à construire un discours cohérent sur la nation. » Enfin : « Contrairement aux révolutionnaires du passé, les populistes n’ont pas d’utopie directrice ; ils esquivent aussi l’énoncé de projets concrets et cohérents susceptibles de provoquer un véritable changement d’orientation politique. »

Manifestement rédigés sous l’influence des récents bouleversements géopolitiques, les réflexions conclusives ne se limitent pas au seul populisme : « Les démocraties ne sont pas à l’abri des périls de la démagogie, du fanatisme, de croyances sectaires ou d’illusions collectives pernicieuses. À plusieurs reprises dans l’histoire, elles ont versé dans la dictature sous les coups de boutoir de foules insensées, idolâtres et manipulées. Elles sont aujourd’hui menacées par la montée en puissance dans l’ensemble de la société internationale de régimes politiques corrompus, répressifs et même totalitaires. Elles sont ébranlées de l’intérieur par les débordements d’agressivité et d’incivisme des mouvements populistes. Elles sont minées par un foisonnement de revendications identitaires hétérogènes, encouragées par des tendances socioculturelles faisant une part démesurée au “culte du moi” et à l’exhibition des affects individuels. »

Reste la question que faire ? Face au retour du populisme et de régimes autoritaires, Pierre de Senarclens souligne la résilience des sociétés démocratiques, la nécessité de rétablir l’espace public et de redéfinir la citoyenneté dans un cadre politique transcendant la sphère nationale. Il prend clairement le contrepied du discours populiste en dénonçant l’obsolescence d’un État-nation indépendant et pleinement souverain avant de plaider pour une Union européenne retrouvée, « vouée à la protection de l’État de droit, au respect de la liberté, et de la dignité humaine. » Au passage, on apprécie la critique sans concession du modèle néolibéral de croissance : « le modèle de croissance des sociétés capitalistes avancées, fondé sur des indicateurs de progrès venus d’une autre époque, est sans avenir. Le marché peut contribuer au bien-être, mais la politique ne doit pas être au service du marché, en particulier d’entreprises transnationales et de milieux d’affaires qui sont loin d’avoir l’intérêt public pour objectif primordial. »

Au contraire d’experts prônant pour faire face au populisme une stratégie surfant entre opposition et collaboration, Pierre de Senarclens prend fait et cause pour une démocratie libérale à régénérer et une Europe ne transigeant pas sur ses valeurs.

[1] Cas Mudde et Cristóbal Rovira Kaltwasser, Brève introduction au populisme, L’Aube, 2018, p. 19.

[2] Lire Pierre-André Taguieff, L’illusion populiste. Essai sur les démagogies de l’âge démocratique, Flammarion, 2007.

[3] Ilvo Diamanti et Marc Lazar, Peuplecratie. Les métamorphoses de nos démocraties, Gallimard, 2019, p. 120

[4] Entretien avec Pierre Ostiguy, « La révolte de ceux du “bas” », Esprit, avril 2020, p. 54.

[5] Eric Hobsbawm, Nations et nationalisme depuis 1780, Gallimard, 1992, p. 115.

[6] Guy Hermet, Les populismes dans le monde. Une histoire sociologique XIXe-XXe siècle, Fayard, 2001, p. 16.

[7] Mudde et Rovira Kaltwasser, Brève introduction au populisme, respectivement p. 119, p.129 et p. 156.

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)