Avec une majuscule comme un nom propre, même si on le rencontre aussi comme simple pronom de reprise, qui est ce « Il » ? On peut le lire comme le « je » de l’auteur, mis à distance, mais il comprend aussi le « nous ». Lecteurs, nous sommes ainsi invités à habiter les poèmes. La première partie, « Une histoire d’Il », nous raconte, au présent, les aventures de cet Il « dans l’extrême banalité // d’être ». Il se promène, regarde, écoute, voyage, découvre… Dans la seconde partie, « Quelques poèmes d’Il », Il écrit et lit. Georges Guillain tient à accueillir les lecteurs dans ses l...

Apprendre à voir

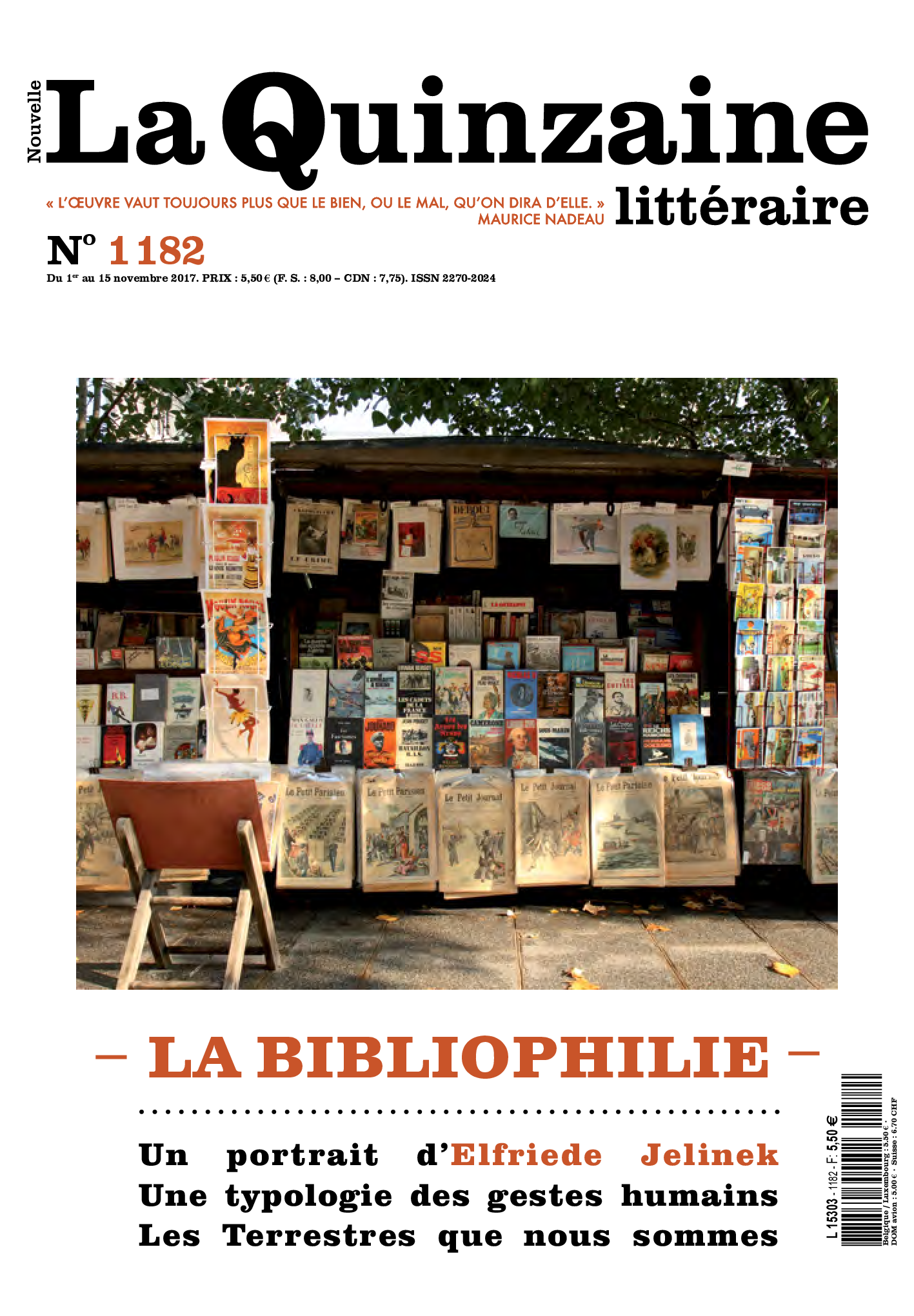

Article publié dans le n°1182 (01 nov. 2017) de Quinzaines

Parmi tout ce qui renverse

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)