Un soir, il y a quelques années, à une époque sans doute où nous regardions davantage la télévision et consultions moins Internet, Jean Paul Civeyrac – pour tenir compagnie peut-être à une insomnie – est tombé par hasard, comme l’on dit, sur la séquence d’un film, de quelques minutes seulement, mais ces quelques minutes se sont éternisées dans sa mémoire et il a ressenti le besoin d’en élucider le « pourquoi » : un pourquoi, s’applique-t-il à démontrer, qui serait une des spécificités du cinéma. Le film en question, qu’il a identifié une dizaine d’années plus tard, est Liliom de...

Ce que le cinéma chercherait à saisir

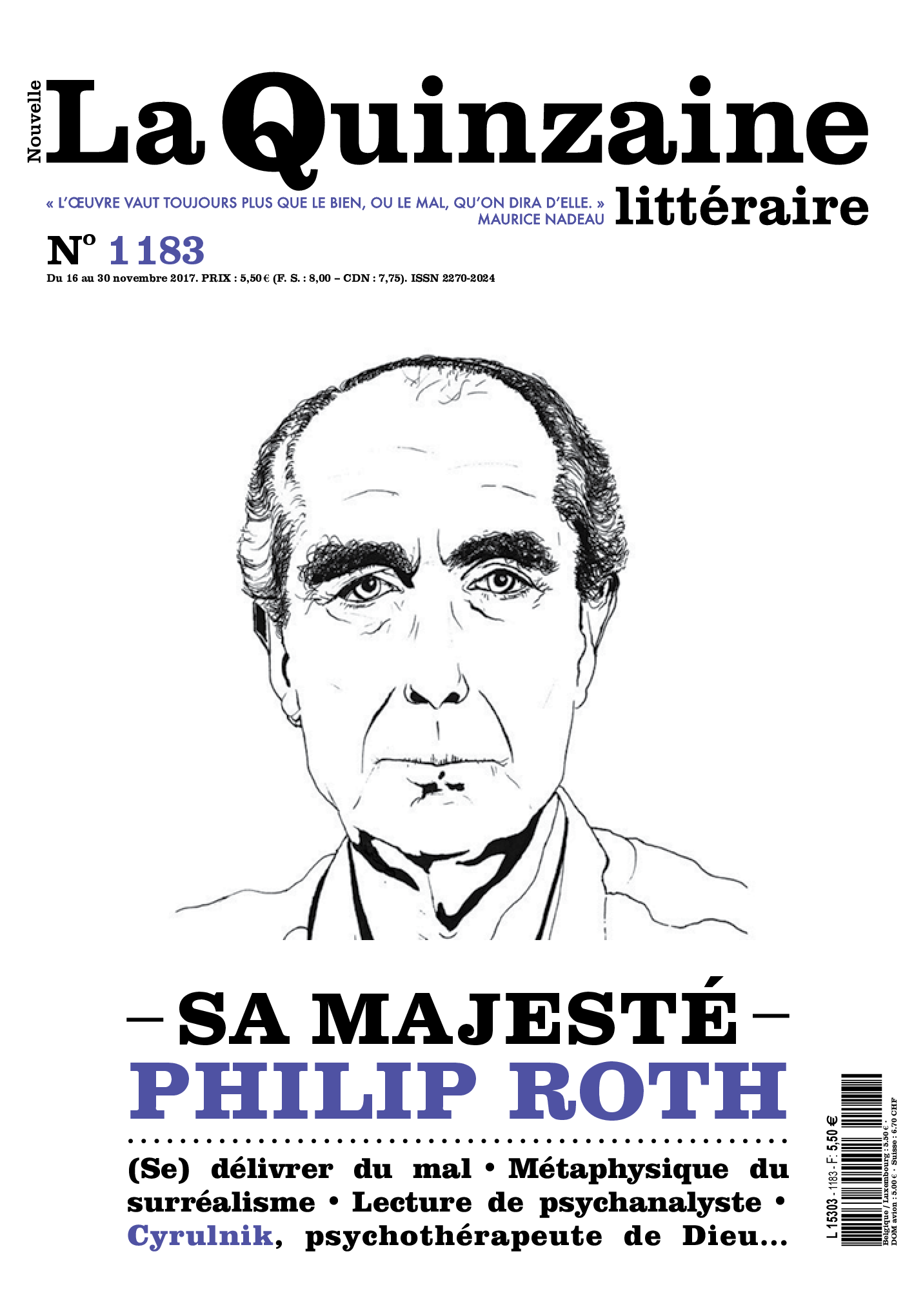

Article publié dans le n°1183 (16 nov. 2017) de Quinzaines

Rose pourquoi

(P.O.L.)

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)