Velimir Mladenović : Pouvez-vous revenir sur vos débuts en littérature ?

Matthieu Peck : J’ai souvent aimé dire que je laissais mes premiers souvenirs de lecture où ils sont – dans un territoire obscur de la mémoire. J’exprime d’abord ceci dans le sens où je ne me réfugie guère sous la coupe de tel ou tel auteur, même s’il y en a certains à qui je n’ai bien sûr pu échapper. Comme beaucoup, je ne peux oublier mes premières lectures de Louis-Ferdinand Céline vers quinze ou seize ans, ni celles de Thomas Bernhard à peu près au même âge – la compréhension soudaine que la littérature était tout sauf figée. Avec ces deux monstres, je revois exactement les détails des moments, le livre dans les mains : la couleur de la table ou la luminosité précise d’un après-midi – ces souvenirs sont touchants. Je parle des premiers chocs. Ensuite vinrent d’autres auteurs absolument majeurs à mes yeux, dans des genres très différents : Hyvernaud, Bove, Calaferte, Miller, Michaux, pour n’en citer que quelques-uns… Je les rouvre tous de temps en temps. C’est l’avantage de pratiquer l’annotation systématique : on peut relire des passages que l’on a aimés, revoir ce qu’ils nous disent des années plus tard. Une œuvre qui nous a vraiment bouleversés ne s’épuise jamais.

V. M. : Qu'est-ce qui vous a poussé à situer l'intrigue de Descente à Bahia au Brésil, et plus précisément à Salvador de Bahia ?

M. P. : Pendant plusieurs années, j’ai rendu visite au peintre Pol Taburet dans ses ateliers parisiens successifs. Nous avions déjà collaboré pour différents projets, mais réfléchissions depuis quelque temps à un texte qui se baserait sur un segment long – sur une relation à la fois d’amitié et de regard sur l’élaboration de sa peinture. Lorsque Pol a été invité par la fondation Pivô en résidence à Salvador de Bahia pour plusieurs mois, il m’a proposé de le rejoindre – aussi simple que cela. Le projet initial était cependant un texte de catalogue d’exposition. Le fait que cette expérience devienne un livre n’est apparu que très tard, bien après mon retour. C’est la richesse et la pluralité des sensations rencontrées qui m’ont poussé naturellement vers lui. En plus d’être chargé d’une histoire particulièrement violente, Salvador de Bahia est une ville dans son sens le plus virtuose de contradictions : les abîmes sont voisins des hauteurs, la noirceur de la lumière la plus vive – c’est un endroit habité de nombreux paradoxes. Un endroit presque incernable. Il a donc évidemment fallu opérer des choix dans ce que je voulais faire transparaître d’elle, et qui est en ce sens complètement subjectif. J’ai délibérément voulu en faire un théâtre d’ombres et de clartés, quelque chose proche de la dualité extrême de ce que j’y ai vécu.

V. M. : Comment avez-vous articulé votre propre subjectivité avec celle du peintre dans l'élaboration de ce récit, étant donné que votre regard sur la ville et sa peinture se mêlent dans un même mouvement ?

M. P. : Vous avez raison sur ce point : je n’ai volontairement pas opéré de distinction entre la manière de regarder les toiles et la ville. Cela peut sonner naïf, mais cette disposition m’a toujours paru plutôt compliquée : réussir à se rendre totalement disponible aux sensations sans en articuler préalablement un quelconque travail. Pour faire simple : puisque je ne pensais pas en faire un livre, les moments de vie, de promenade – seul toujours – étaient d’abord pour moi des moments magnifiques de liberté neuve. J’étais ébahi par ce que je voyais, mais dans son sens le plus noble : j’adorais cela. Salvador a beau être quelque peu dangereuse la nuit tombée, comme je l’écris brièvement, cela reste une ville où l’on peut se mêler à beaucoup de strates de la société sans que cela pose problème. Pour répondre à votre question, donc, j’ai simplement décidé que cette subjectivité dont vous parlez serait à prendre ou à laisser : en écrivant, je n’ai jamais voulu atteindre à une vérité globale. Simplement à la mienne, c’est-à-dire à un moment délimité. À un regard qui plus jamais ne se poserait de la même manière sur une réalité.

V. M. : Comment décririez-vous la relation entre Martin Reger et Pol Taburet, et en quoi cette amitié influence-t-elle leurs évolutions respectives dans le récit ?

M. P. : Cette relation aussi est bâtie sur une dualité, en quelque sorte et de manière volontaire : sur la folie et le silence. La folie par un certain goût pour la vie et la nuit, le silence par ce que l’atelier nécessite de sérieux et de temps. En ce qui concerne la peinture, nous savions avant que j’arrive qu’il s’agirait que j’observe, longtemps, sans par ailleurs adopter une « méthode » à proprement parler – je me garde des textes techniques, et là n’était pas ma volonté. Je veux dire qu’il a fallu que notre amitié soit assez fondée pour que nous nous acceptions chacun dans le mutisme, ce qui n’est pas une mince histoire. Cela demande une sorte d’indépendance en même temps qu’une générosité pour l’autre. Pour revenir à votre question, la seule « évolution » dans le livre passe par le regard de mon protagoniste sur lui-même. J’ai voulu dessiner quelqu’un qui, par la vision de l’art et de ces paysages nouveaux, reprend lentement confiance dans l’existence. En un sens, l’une des plus belles qualités de l’amitié véritable est certainement ici : donner à l’autre l’illusion que nous ne sommes pas seuls. Martin Reger reprend goût non pas à la vie, mais à l’appétit de la curiosité – ce qui est pour moi fondamental. Il faut toujours se méfier de cela : le jour où les choses ne nous intriguent plus, alors le monde commence à nous avaler.

V. M. : Dans le roman, le narrateur mentionne souvent l'importance de l'écriture. Parfois, pour lui, écrire est un moyen de préserver certains événements et personnages dans la mémoire et de plonger dans l'inconnu. Qu'est-ce que l'écriture de ce roman a représenté pour vous ?

M. P. : C’est une question qui a pour moi plusieurs réponses. Chacun a sa définition de l’écriture – on peut même en avoir différentes selon les instants. En ce qui me concerne, il ne s’agit jamais d’un exutoire, même si j’y trouve évidemment un plaisir, mais plutôt d’un exercice sur soi-même. En tout cas d’une tentative de faire remonter des choses qui ne s’avancent pas aisément dans la conversation ou l’oralité au sens large. Plus factuellement, j’aimais beaucoup l’idée de laisser ce roman comme la trace modeste d’une expérience qui a existé pour Pol et moi – d’une rencontre à un moment déterminé. J’avais adoré ce livre où Franck Maubert racontait son intimité avec Francis Bacon, toutes ces petites indiscrétions qui en disent parfois plus long que des textes très complexes. Il y avait aussi la volonté de mélanger plusieurs choses : de la mauvaise foi et de l’honnêteté, de la pudeur et du grossier, ou encore du microdétail et des généralités. Cela m’amusait. C’est un livre que j’ai pris beaucoup de plaisir à écrire. Je n’ai jamais eu à le saisir par la gorge – il s’est livré seul.

V. M. : Vous parlez d’un certain amusement dans Descente à Bahia. Est-ce que cette distance ironique ou ludique vous permet de mieux approcher la vérité de vos personnages, ou est-ce une manière de vous en protéger ?

M. P. : L’écrivain Frédéric Berthet que j’aime beaucoup notait cela que je trouve très juste : qu’il fallait user autant d’invective que d’humour, à l’écrit, et que cette combinaison menait souvent à la délicatesse. J’y lis qu’il faut savoir rire de soi et des situations que l’on traverse, et avec ce constat je suis on ne peut plus d’accord. Cela n’empêche en rien le sérieux, bien au contraire, mais désamorce les excès de confiance et les lourdeurs inhérentes à la forme littéraire. Par ailleurs, je trouve que l’humour est une des choses les plus difficiles à manier dans l’écriture. Il faut faire très attention, toujours, car la frontière avec une certaine amertume n’est jamais loin. Distance ironique peut-être, mais surtout une manière de rester souple. Je crois sincèrement qu’atteindre à la légèreté – qui est souvent une construction précise – est une des choses les plus belles de la littérature. Je ne prétends pas y être, loin de là, mais il faut y travailler constamment.

V. M. : Votre précédent roman, Déjà les mouches, mettait en lumière des personnages en marge de la société. Comment percevez-vous l'évolution de votre écriture et de vos thématiques entre ce livre et Descente à Bahia ?

M. P. : Je vois ce que vous voulez dire, mais tous les personnages de Déjà les mouches n’étaient pas à proprement parler « en marge » de la société. Avec ce roman précédent, je voulais regarder au plus près certains archétypes sociaux qui font que l’on se compromet. Que nos idéaux s’autodétruisent lentement, presque invariablement – c’est un thème classique. En cela, mes personnages étaient plutôt des purs produits contemporains et je ne les critiquais pas frontalement, même si je les jugeais. J’ai toujours été intéressé par le mensonge à soi-même car chacun le pratique à son échelle, qu’il le veuille ou non. C’est presque un lieu commun de dire cela, je le conçois, mais je crois que je n’arriverai jamais à apaiser en moi une certaine violence envers la résignation. Voilà ce qui revient encore une fois dans Descente à Bahia, et je m’en amuse cette fois, plutôt que de lever des drapeaux. Je sais que cela peut paraître ambigu, mais j’aime cajoler certaines de mes détestations. J’y tiens beaucoup à dire vrai. Sans elles, nous sommes destinés à vivoter entre des affects souvent lassés. Voilà peut-être pour les thématiques qui reviennent. Cela étant, au fond, j’aspire d’abord à la vitesse – on ne peut pas se laisser piéger par l’immobilité.

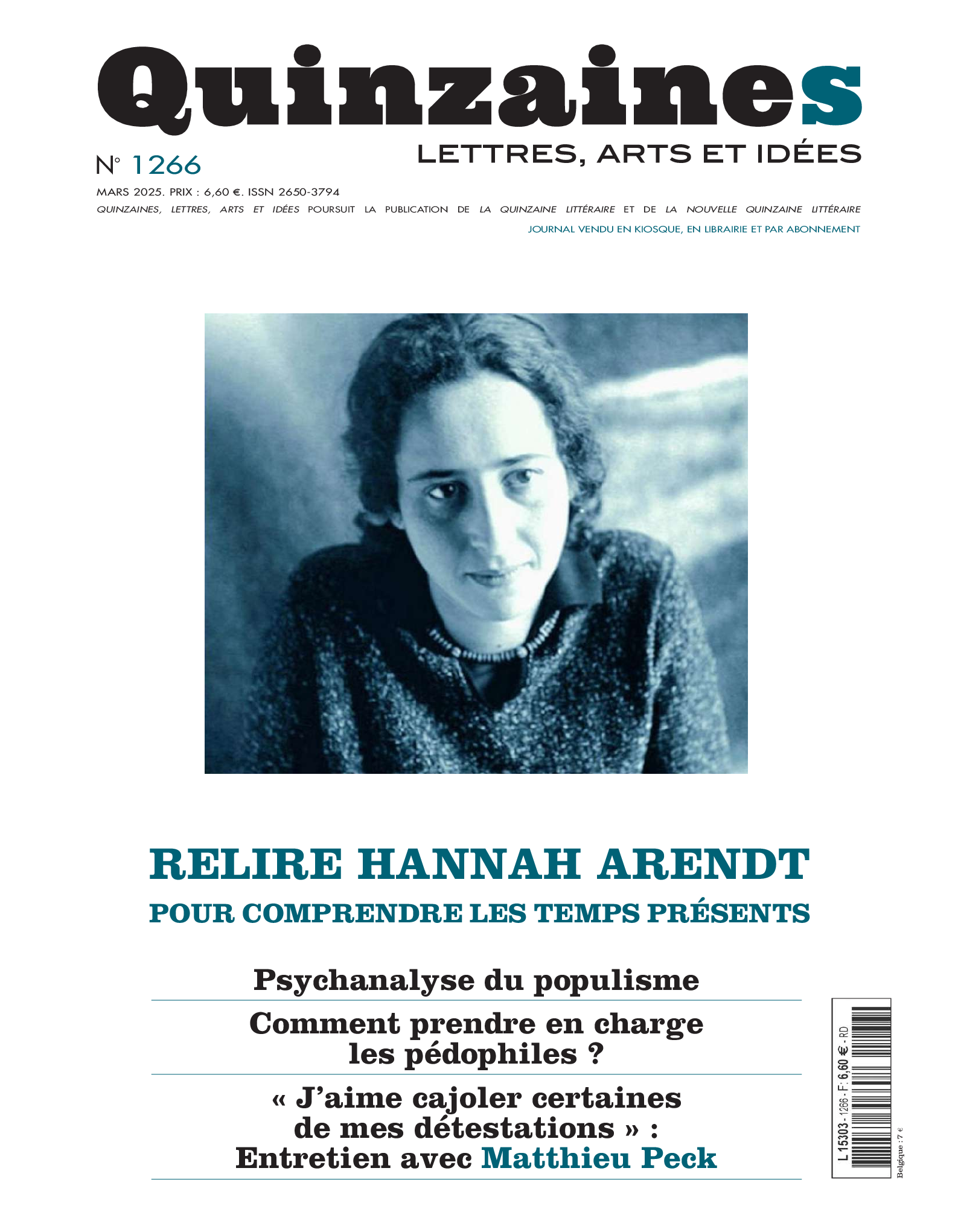

[Matthieu Peck est un écrivain français né en 1989. Il a publié Trismus (Bartillat, 2019), Décadence et destruction (Marcel, 2021), Déjà les mouches, (Gallimard, 2023), Descente à Bahia (Gallimard, 2025).]

Velimir Mladenović

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)