Voyons d’abord les éléments de la réussite littéraire, qui est souvent très notable. S’agissant d’un texte et non d’une étude historico-sociologique, cette réussite repose, comme il fallait s’y attendre, sur le style. Yann Garvoz, qui est clairement perfectionniste, s’est proposé une gageure : travailler la pâte verbale, abondante et riche, de son livre, en imitant, transposant, pastichant à la fois l’œuvre sadienne et la prose précise de l’Encyclopédie, de La Nouvelle Héloïse ou (parfois) de Bernardin de Saint-Pierre. Mais cela n’est rien. Il s’est agi aussi pour lui de mêler à ces influences en partie revendiquées une manière tout à fait personnelle, hyper-romantique ou carrément fin-de-siècle (Lautréamont, Octave Mirbeau surtout, Jean Lorrain), de traduire les chocs conjoints qu’ont produits en sa vive sensibilité d’écrivain la découverte de la luxuriance végétale propre à la nature caraïbe et celle de la sensualité particulière née, aux Antilles, du contact des épidermes noir et blanc. Gageure relevée, dans l’ensemble, la mention la plus laudative devant être attribuée – pour notre goût – à l’exactitude nuancée de la peinture des lieux : habitats, forêts, pentes des terrains volcaniques si abruptes sur la mer, quiconque a visité et aimé ces paysages à la fois charmants et inquiétants, a baigné dans cette exubérance florale et apprécié la fraîcheur sucrée d’un carbet aux heures de soleil noyé, là où l’ombre est toujours plus dense d’être gorgée d’eau, s’écriera : cela est peint !

Les ambitions de l’œuvre, toutefois, vont beaucoup plus loin que la restitution d’un climat. Yann Garvoz entend ressusciter une structure – celle de la traite et de l’esclavage – qui, tournant sur elle-même en vase clos, dessine la figure d’un enfer autarcique, dont la clôture est ici rendue plus hermétique encore, dans la logique de la fiction qui la dénonce, par le fait que la plantation est sise sur une petite île, séparée de la grande, la Guadeloupe jamais évoquée directement, par plusieurs heures de navigation lente et potentiellement dangereuse.

C’est sans doute sur ce point que le texte, semblable à un alcool fort, à un de ces « ti punchs » redoutables que nous bûmes pour notre part, en Martinique, sur les flancs peu amènes de la montagne Pelée, atteint à son maximum de pouvoir brisant – comme on le dit d’un explosif. Yann Garvoz, sans aucune tendance au discours théorique qui affaiblirait la virulence de son anticolonialisme, par le simple jeu de la description détaillée, une description qui donne vraiment à voir les pratiques concrètes de son exploitation fictive, rend évident que le bagne Massa-Lanmaux est un bagne pour tous.

Maîtres absurdement tout-puissants, cercle mouvant de leurs serviteurs proches (ceux qui bénéficient de faveurs par exemple dues à la qualité de leurs prestations sexuelles), foule moins indifférenciée que hiérarchisée en fonction des tâches mais aussi et surtout d’un maquis inextricable de coutumes et de non-dits, travailleurs des champs presque dépourvus de tout droit, nègres marrons réfugiés en forêt et débusqués par les chiens (nous avons connu leurs descendants actuels, en Guyane, les Saramacas, ils restent timides, ayant hérité des gênes de l’apeurement) : tout ce monde est intensément lié, ou plutôt noué, enchaîné.

La prison de l’esclave est aussi celle de l’homme blanc qui croit jouir d’une liberté sans entraves. En un sens ne serait-il pas, même, plus intégralement écrasé entre les meules des machines à broyer la canne que les pourvoyeurs noirs de ces Molochs ? Les esclaves, arrachés à l’extrême diversité de leurs terroirs africains par la rapacité des négriers (eux-mêmes alimentés en « bois d’ébène », ne l’oublions pas, via les razzias inter-africaines, voir l’indispensable Les Traites négrières d’Olivier Pétré-Grenouilleau), tombent dans les plantations comme des corps décérébrés. Non seulement ils n’ont pas la même langue d’origine, mais ils ignorent tout de celle de leurs geôliers.

Peu à peu cependant un idiome vernaculaire unit ces déracinés. Peu à peu, malgré les rivalités souvent suscitées, en tout cas entretenues par les abus dont ils sont victimes, ils finissent par constituer une espèce de communauté qui, le cas échéant, saura agir collectivement malgré l’horreur des représailles. Peu à peu surtout la puissance magique du vaudou, qu’il serait périlleux pour les blancs de leur interdire totalement, soude entre elles ces âmes flottantes, y compris celles des malheureux auxquels le christianisme, complice hypocrite des bourreaux, prêche la génuflexion devant le dieu de bonté et d’amour.

Face à cette masse aux mille nuances de peau (« Et d’abord un noir, c’est de quelle couleur ? », demande Genet dans Les Nègres), aux mille velléités de révolte, le groupe ultra-minoritaire des blancs bon teint succombe très vite moins au caractère malsain d’un air pourri d’entrées maritimes et de fièvres, moins à la pollution par les fumées poisseuses du sirop de batterie qu’à son propre enfermement dans l’écœurante assurance d’une supériorité factice. Tel est le sort emblématique de Donatien.

Tant qu’il maintient son insolite chasteté en espérant la main de la blonde Charlotte, il échappe à l’ossification morale des planteurs. Dès que la belle a choisi son rival, le bien nommé Hanus (il y avait un salopard nommé Lanusse dans l’Argentine des colonels), c’en est fait de lui. La prison sans murs, effroyable, de la plantation maudite, l’a fait basculer du statut de sans-culotte compatissant de la Section des Piques, à celui d’érotomane déchaîné des 120 journées de Sodome.

Mais il est un mérite supplémentaire de l’analyse aiguë que Yann Garvoz fait du syndrome esclavagiste. Rarement on a su mieux montrer l’opposition entre blanc et Sang-mêlé et le ferment de désagrégation dont elle est porteuse. En apprenant, par le détour d’une métaphore superbe, que des testicules de son père un flot continu de sperme a inondé la plantation, et qu’en somme il n’est pas un seul des métis qu’il côtoie tous les jours qui ne puisse être son frère, Donatien découvre avec atterrement que l’ensemble du territoire sur lequel il croit exercer sa mainmise est une toile d’araignée dont les liens de sang l’enveloppent à jamais. Cette découverte, portant sa mentalité obsidionale au paroxysme, achève de le rendre fou, plus sûrement et avec moins de grandeur que les murailles de Charenton ne fomentèrent le délire de l’illustre Marquis. Car en même temps, et l’ironie est atroce, il se trompe du tout au tout : le chabin Vigée, son frère, le fils de la Da, nourrice et par ailleurs maîtresse préférée du vieux maître, sera celui qui à la fin, après la révolte des esclaves, l’assassinat du père fondateur, la destruction de la plantation par le feu, ayant définitivement choisi son camp, le jettera hors d’une communauté dont lui seul, Sang-mêlé, a réellement le droit de faire partie. La Caraïbe a lentement fait la perle autour du blanc, ce corps étranger. Maintenant elle l’expectore, le vomit, et suturera sans doute ses blessures, se refermant sur elle-même, comme si l’autre n’avait jamais existé.

Quelques réticences cependant et pour être honnête. On regrette que la magnifique architecture scénique, en forme d’hommage au théâtre grec antique, qui rend le début du livre si orchestré (alternance du récit apparemment objectif et, à l’italique, des interventions lyriques du chœur représentant le peuple des esclaves), se brouille un peu par la suite et cède trop souvent devant la déferlante de scènes orgiaques dont le narrateur implicite n’est plus clairement situable. Cette érosion des contours veut sans doute mimer le tremblé d’une action dramatique qui, allant bon train vers son issue tragique prévisible, multiplie avec quelque complaisance les effets de Grand Guignol.

Cointreau n’en faut comme disait le Captain Cap. À force se jouer l’épouvante on la banalise et l’on sort de la vraisemblance. L’art de la démesure doit être celui de l’hybris grecque dans Eschyle : mesuré. Alors, bien sûr, Sade ! Comment procéder quand on prend Sade pour modèle ? En se souvenant – nous ne nous ferons pas que des amis parmi les sadolâtres – que bien des textes du Ressassant Marquis (mais il était bel et bien enfermé, lui, et pas seulement dans un texte), à force de surenchère, distillent une vertu dormitive que le génie de l’auteur du Dialogue d’un prêtre et d’un moribond avait su éviter en ses jours plus heureux.

Enfin, dans ce livre si bien écrit, où l’on a le plaisir de trouver correctement employés nombre de termes abusivement sortis de l’usage ou franchement rares (ainsi « panégyrie » – c’est du grec, ma sœur – qui signifie effectivement « assemblée réunie à l’occasion d’une fête »), un terrible « résolva » (à la place de « résolut »), page 229, et des crapauds, pauvres batraciens, qui « croassaient » comme autant de corbeaux, page 283. Certes, c’est peu (bravo !), mais ça se remarque à la façon d’un combat de blancs dans un tunnel.

Le navire épuisa son mouvement en dérivant avec mollesse jusqu’au milieu du golfe tranquille, puis il s’immobilisa à une demi-encablure du rivage ; l’équipage, sans prêter plus d’attention à une vue qui lui était habituelle, ferlait tranquillement les voiles et tentait de faire adhérer l’ancre sur le fond sableux.

Pendant ce temps les passagers s’étaient relevés et rhabillés avec des gestes gourds. Ils quittèrent un à un l’abri de toile pour procéder aux préparatifs de débarquement, chacun tâchant de repérer et de rassembler l’approvisionnement qui lui était propre parmi le lot commun. Pas plus que les noirs ils ne s’attardaient sur le paysage, qui n’était pour eux que le lieu banal de leur affairement quotidien.

Un seul des passagers ne s’associait pas à l’activité générale, et ne se pressait pas de quitter sa position : c’était un jeune homme maigre et pâle, aux longs cheveux noirs, aux vêtements sombres et austères, boutonnés jusqu’au col, peu adaptés au climat suffocant. Le dernier à s’extraire de sous le tendelet, un gaillard, quant à lui, de forte carrure, à la physionomie énergique et hâlée, encadrée de larges favoris grisonnants, lui lança avant de s’éloigner à son tour : « Vous voilà de retour chez vous Donatien. »

Carême passe, la plaine sous le soleil est un vaisseau en flammes, les vivants sont sur la terre comme sur un grand os calciné. La canne est dure. Ah ! ne pouvoir, en plein midi, s’étendre en haut d’un morne, dans l’ombre d’un manguier, et regarder trembler les champs dans la vague de chaleur !… Mais la canne va griller, les commandeurs sont fous, les fouets cinglent l’air de tous côtés… Tu coupes jusqu’à la nuit, et souvent jusqu’à la pleine obscurité ; on allume des flambeaux de bagasse et à grands coups de coutelas tu creuses une caverne d’ombre dans la pierre noire de la nuit, l’amarreuse qui tourne derrière toi n’est plus qu’une présence légère et furtive, et l’homme à tes côtés, enfermé dans sa propre caverne, ne se signale plus que par le choc de son coutelas sur les roseaux : qu’il s’endorme et peut-être tu es mort ! Les cabrouets branlants dansent une ronde sans fin sur les chemins, grinçant à tous les cahots ; au moulin les enfourneuses sont accablées de chaleur et de fatigue, les grands rôles tournants, gainés de bronze, les fascinent et les attirent, avec leurs dents luisantes de vesou baveux, elles les nourrissent, les dents effleurent les mains, la canne craque, la sève gicle, un instant avant elle était la vie de la plante. Dehors le vesou coule à grands flots rythmiques, puis stoppe, coule à grands flots, puis stoppe. Puis stoppe.

De retour chez soi… Le jeune homme resta inerte à cette apostrophe, le visage bas, pensif : il était trop tard pour les regrets, des milliers de lieues trop tard… Pourtant, c’était vrai, c’était chez lui qu’il rentrait ! Avec lenteur, hésitant, titubant presque, il s’approcha du léger bastingage de la barque, y posa une main, comme pour se soutenir ; dans l’autre main il tenait, inassorti au reste de sa mise, un large chapeau de toile blanche, dont il ne songea même pas à se coiffer, bien que de longues mèches de cheveux bruns lui fussent collées au front et aux tempes par la transpiration. Il ne vit d’abord que le croissant de sable noir de l’anse Les Vazes, qui offrait à la plantation son unique débouché sur la mer, sans lequel la propriété aurait été enclavée : il n’y avait autrement que le chemin de mules pour aller à la Basse-Pointe, ou alors il fallait prendre la route des Habitants, passer par la plaine de l’Arcahaye… Il finit par lever les yeux, ce fut comme une réapparition : l’habitation Massa-Lanmaux s’étalait devant lui – elle lui sauta au visage avec tous ses bâtiments, ses champs, ses gens…

Les premières pluies te surprennent au jardin. Elles sont d’abord bienfaisantes, puis furieuses, là-haut les Commandeurs des Tempêtes se déchaînent, les longues lanières de leurs fouets balayent les sols et s’enroulent autour de tes reins courbes. La roulaison se termine, mais il faut fouiller les pièces pour les prochaines plantations et, toujours, sarcler et resarcler la canne. Tes yeux se remplissent d’eau et autour de toi la plaine, liquide, fond. On distribue des sacs pour continuer le travail, quelle plaisanterie ! Ceux qui nous les donnent ont-ils déjà essayé de se protéger de la pluie battante sous un sac ? Une fois les nouvelles pièces fouillées, tu as le droit de rester un peu dans ta case enfumée, à tousser et cracher, et dehors le monde se recouvre d’eau. Tu passes des jours entiers auprès du foyer, pendant que le vent tente de renverser la case, et que la pluie tourne autour de toi, essaye de s’insinuer, s’acharne sur le toit, perce la paille de canne ou de palmiste, lézarde les murs – elle te trouve et te saisit, tu trembles de fièvre et les malingres ouvrent tes chairs. À la moindre accalmie, la poitrine en feu et la tête brûlante, il faut démonter et nettoyer le moulin, consolider les foyers de l’équipage, le bassin à vesou, réparer les cases et les magasins, les barrières… Un bon nombre de tes compagnons meurt, ceux qui vivent, passé la noël, entendent à nouveau tourner la grand’roue : c’est la nouvelle roulaison.

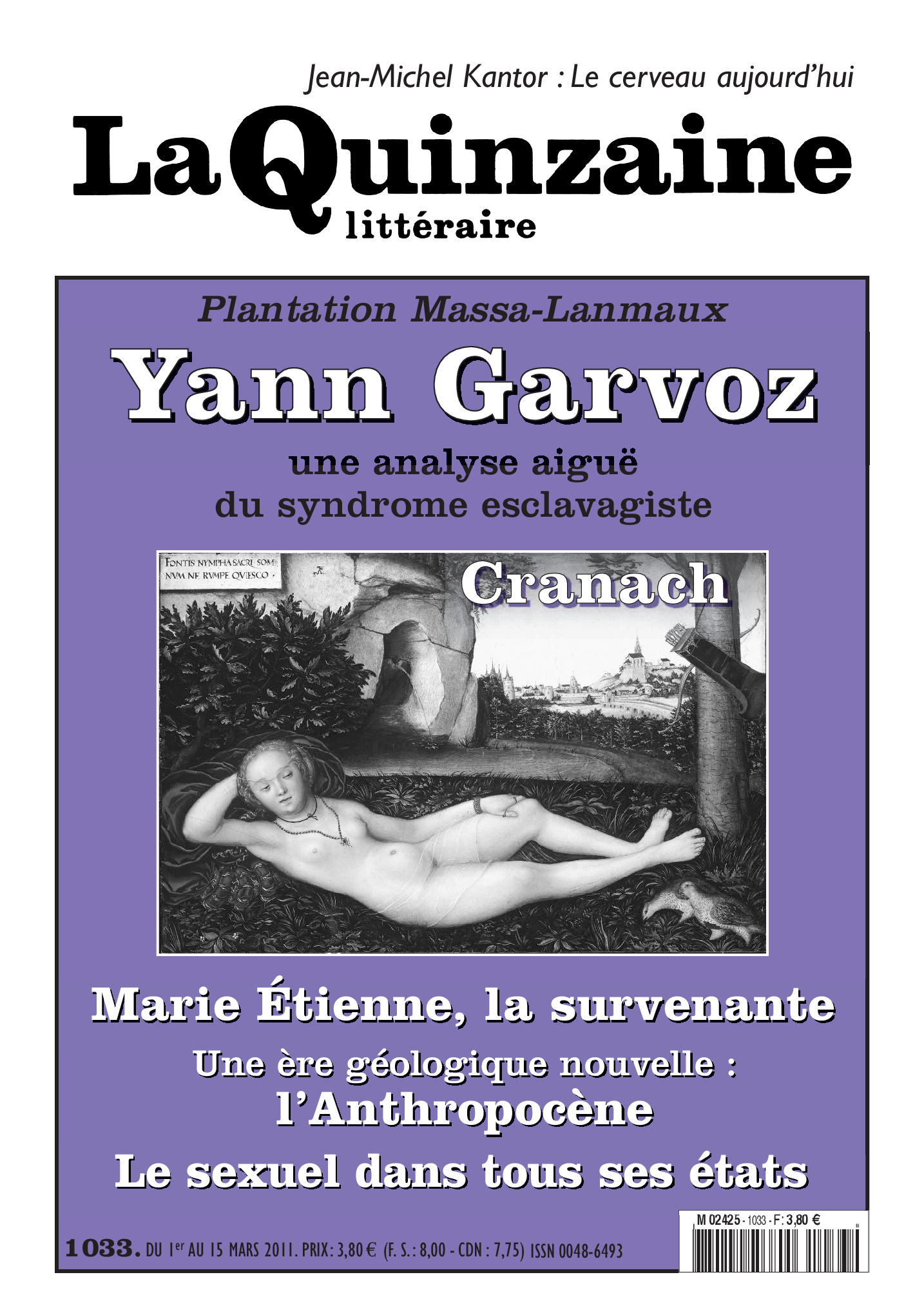

Yann Garvoz, Plantation Massa-Lanmaux, © Maurice Nadeau, 312 p., 24 €.

Maurice Mourier

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)