Isabelle Lévesque : Thierry Gillybœuf, nous vous connaissons bien pour vos traductions de l’anglais et de l’italien. Vous venez d’ailleurs de publier chez Arfuyen un recueil de maximes et d’aphorismes de Henry David Thoreau[1] (écrivain cher à Georges Perros et que vous avez beaucoup traduit). Vous avez également déjà beaucoup œuvré pour faire connaître l’auteur des Papiers collés en publiant une monographie[2]

Indispensable Georges Perros. Entretien avec Thierry Gillybœuf

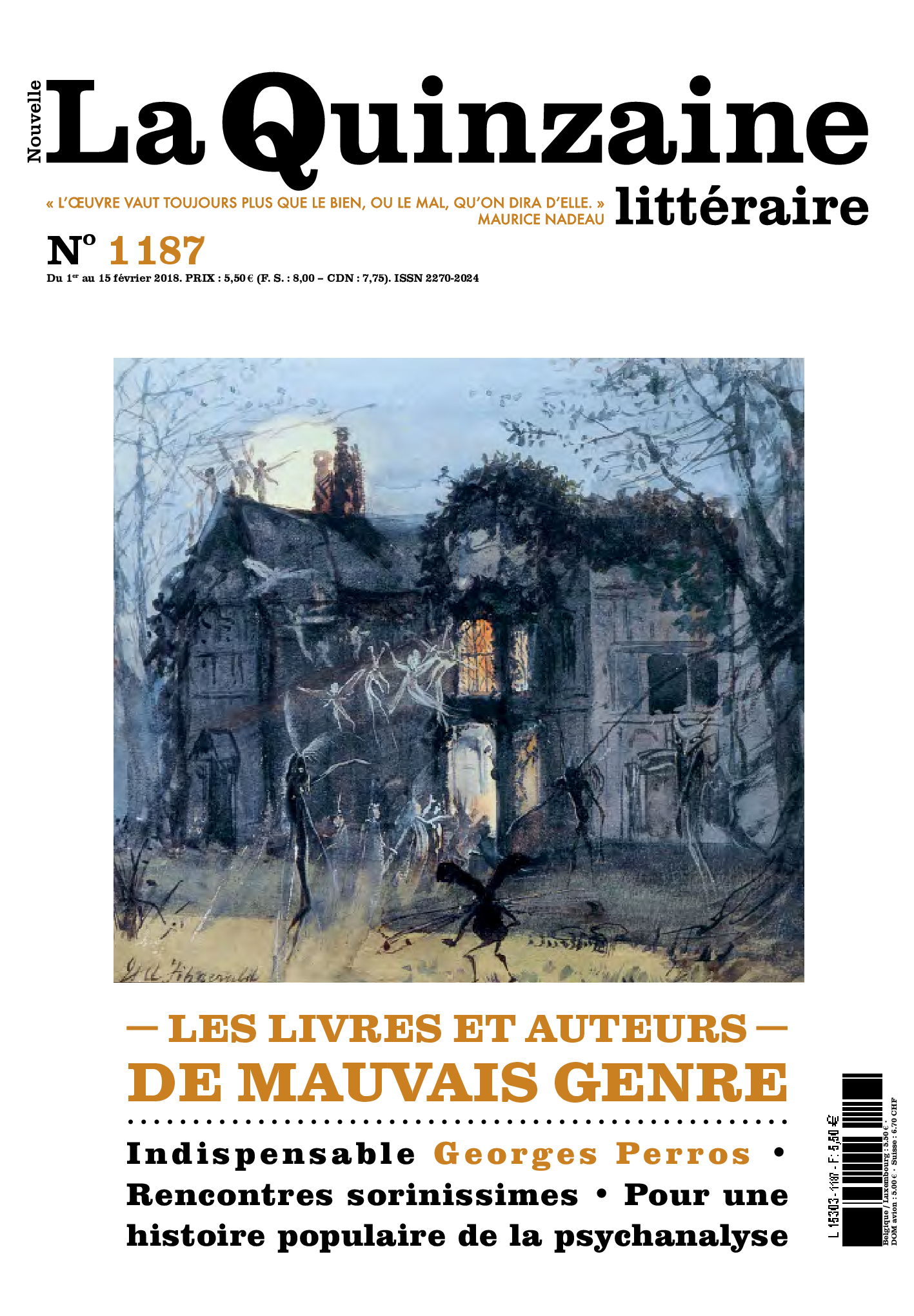

Article publié dans le n°1187 (01 févr. 2018) de Quinzaines

Œuvres

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)