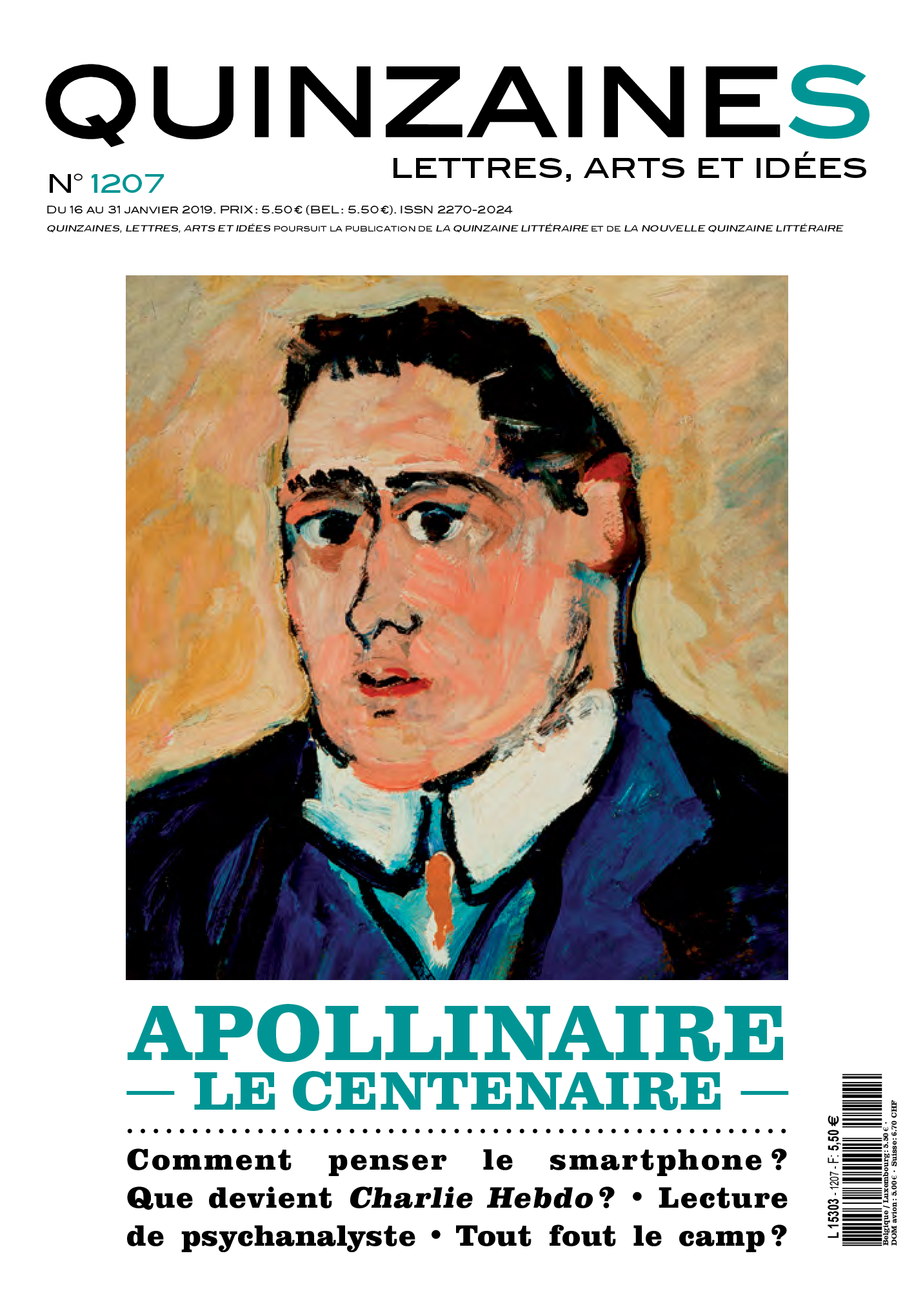

Belles éditions, études, inédits, correspondances, fac-similés, lectures, spectacles… Sans cesse les poèmes de notre « contemporain capital », Guillaume Apollinaire, nous rejoignent.

Pierre Caizergues précise que « près de deux mille lettres d’Apollinaire ont été recensées », écrites en particulier durant la guerre et pour beaucoup destinées à Lou et Madeleine. Mais le poète entretenait aussi une correspondance importante avec ses amis et continuait ainsi à mener sa vie d’écrivain.

Les obus miaulaient rassemble six lettres de Guillaume Apollinaire, dont ...

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)