La pratique expérimentale de Georges Perec – contestant frontalement le mythe de l’inspiration personnelle (alors que, comme on le verra, c’est bien son histoire familiale qui noue les fils apparemment dispersés de son œuvre) – s’est adossée au courant de l’Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle), auquel il a adhéré dès 1967 et dont il est devenu, pour le grand public, le représentant le plus éminent. En une époque dominée idéologiquement par le structuralisme, la linguistique et les théories de la littérarité, l’Oulipo a proposé un renouvellement radical de la création, en prenant la littérature à la lettre : l’écrivain, se débarrassant de sa fonction d’auteur riche d’une vision du monde, devient le manipulateur d’une langue à laquelle il impose un ordre contraint de fonctionnement – comme l’avaient fait, au début du XXe siècle, les musiciens dodécaphonistes viennois. La signification de la langue n’est pas bannie ni occultée, mais elle dépend des hasards contraints suscités par des règles formelles que se fixe l’artisan de la langue (règles qui rappellent, de manière beaucoup plus sophistiquée, celles que s’imposaient les poètes de la Grande Rhétorique de la fin du Moyen Âge).

Les ouvrages les plus connus de Perec, qui lui ont valu autant de succès d’estime et d’ingéniosité que de critiques parfois virulentes, sont structurés par des contraintes que l’écrivain s’est imposées : exclusion de la lettre e dans La Disparition et, à l’inverse, usage unique de cette seule voyelle dans Les Revenentes. Les énoncés ainsi produits peuvent être aussi poétiquement surprenants que certains des « cadavres exquis » surréalistes (produits, eux, par la sollicitation du hasard) ou pleins d’incongruités drolatiques ou suggestives (« C’est qe derechef ce n’est le temps, repleeqe Helene »). La gageure est double : respecter la contrainte formelle et développer néanmoins un récit qui ait sa cohérence propre.

C’est dans La Vie mode d’emploi que l’audace et la virtuosité de Perec dans ce type de création ont trouvé le plus extraordinaire accomplissement. Reprenant le projet de Zola dans Pot-Bouille, la description des lieux et de la vie multiple dans un immeuble parisien donne lieu à un « romans » (Perec imposa le pluriel pour ce livre), où se croisent adroitement les intrigues, alors qu’en sous-main le livre est organisé selon un schéma d’une grande complexité, déterminant des exigences thématiques, narratives et esthétiques : Perec a appliqué à la composition de ce livre une découverte mathématique récente, le « bicarré orthogonal d’ordre 10 ». Le résultat d’un tel processus de création contrainte est étonnant de vie, comme l’a reconnu la critique de l’époque, presque unanime à saluer la réussite du livre, qui obtint le prix Médicis. Perec formulait lui-même l’une des raisons de son succès, liée à l’inapparence des contraintes strictes auxquelles il obéissait : « J’ai fait un livre centrifuge. C’est une espèce de foire à la ferraille et aux jambons, je l’ai écrite avec jubilation. Il fallait que je retrouve le plaisir de raconter, donc celui de lire : Rabelais, Sterne, Stendhal. » La réussite de La Vie mode d’emploi illustre à quel point la création littéraire, chez Perec, oscille toujours entre ordre et désordre, organisation presque comptable du projet d’écriture et prodigalité inventive, ce qui a poussé certains critiques, et Perec lui-même parfois, à parler d’une « ambition de réalisme intégral ».

La filiation de Perec à l’Oulipo est manifeste dans tous les textes ici rassemblés, à partir de La Disparition et y compris dans les poèmes de La Clôture et autres poèmes (qui croisent l’anagramme et le lipogramme). Mais ces textes montrent aussi à quel point les règles formelles – qui tout à la fois brident et nourrissent ces livres – excèdent une injonction d’école et relèvent d’une pulsion d’écriture qui déborde et qui précède la démarche oulipienne. On est en effet frappé de la logique du recensement, de l’accumulation, de toutes les formes de l’inventaire et de la taxinomie, qui soutiennent les projets d’écriture et qui donnent lieu à de multiples notes de travail, schémas, tableaux de répartition (comme pour La Vie mode d’emploi), tous systèmes de production du texte et d’épuisement du lexique comme du réel. L’écriture est curieusement une recension (assez neutre psychologiquement, même lorsqu’il s’agit de souvenirs personnels) ; elle emmagasine de la matière réelle, conçue comme suite infinie de mots et d’objets : une liste de « choses », comme l’indiquait le titre du premier roman. La critique a immédiatement souligné la veine sociologique qui traversait ce texte et qui rendait compte de la névrose bourgeoise de l’appropriation accumulative, à partir d’un désir vide d’objet, propre à la société de consommation contemporaine. Aujourd’hui encore, cet axe de lecture reste pertinent. Mais on a compris par les livres ultérieurs que cette accumulation de « choses » enclenchait une démarche énumérative que toute l’œuvre développera par la suite. Les procédures d’accumulation et de classement par séries seront évidentes dans Espèces d’espaces, dans Je me souviens, ou Tentative d’épuisement d’un lieu parisien. Bien des livres sont d’ailleurs accompagnés d’un index qui recense leurs différentes entrées : Espèces d’espaces est ainsi suivi d’un « Répertoire de quelques-uns des mots utilisés dans cet ouvrage ».

Cette manie accumulative, qui emmagasine, classe et organise, donne à deviner d’où s’origine la pulsion de l’écriture, qui lui insuffle à chaque fois son élan : dans cette œuvre multiple et gorgée de matière, derrière le geste d’écrire se dessine un lieu vide, que le travail littéraire semble s’épuiser à combler. On le pressent dans le très beau texte Un homme qui dort, que cette édition permet de redécouvrir : longue variation lancinante sur l’ennui solitaire de vivre, le texte prend le contre-pied de la référence proustienne incluse dans le titre pour faire entendre un ressassement digne de Beckett, expérience de dédoublement et de désappropriation dans un lieu déserté : « Ta place reste vide. » Dans ce vide se disent déjà la privation de mémoire (« Tu oublies que tu as appris à oublier ») et la stratégie de comblement qui va orienter l’acte d’écrire : « Tu protèges, tu détruis, tu construis, tu combines, tu tires plan sur plan : exercice pour rien, péril que rien ne sanctionne, mise en ordre dérisoire. »

Quelques annéesplus tard, dans Espèces d’espaces, Perec posera la question, sans parvenir à y répondre : « Qu’est-ce que s’approprier un lieu ? » W ou le Souvenir d’enfance dira l’indicible de ce lieu : à la fin de la dernière ligne de la dernière page, après une citation de L’Univers concentrationnaire de David Rousset, le livre s’achève par la désignation des « camps de concentration ». C’est là, dans l’innommable, qu’est morte la mère de Georges Perec, après avoir été internée à Drancy le 23 janvier 1943, puis déportée vers Auschwitz le 11 février (le père avait été tué au début de la guerre). On comprend alors que les livres précédents de Georges Perec tournent tous autour de cet abîme. La Disparition et son symétrique, Les Revenentes, deux livres construits sur des contraintes oulipiennes, prennent dans leur titre une résonance tragique. Et la longue litanie ultérieure de Je me souviens excède pathétiquement l’apparente futilité énumérative de sa présentation. W ou le Souvenir d’enfance est traversé de quelques confidences, où le pathétique se loge dans un irréel du passé : « Moi, j’aurais aimé aider ma mère à débarrasser la table de la cuisine après le dîner. Sur la table, il y aurait eu une toile cirée à petits carreaux bleus […]. Puis je serais allé chercher mon cartable, j’aurais sorti mon livre, mes cahiers et mon plumier de bois. »

À cette recréation imaginaire d’un passé qui n’a pas eu lieu répond la lucidité de l’écrivain : « Je ne sais pas si ce que j’ai à dire n’est pas dit parce qu’il est l’indicible […]. Je sais que ce que je dis est blanc, est neutre, est signe une fois pour toutes d’un anéantissement une fois pour toutes. […] J’écris : j’écris parce que nous avons vécu ensemble, parce que j’ai été un parmi eux, ombre au milieu de leurs ombres, corps près de leur corps. » Si la veine autobiographique aimante cette œuvre, ce n’est donc pas pour reconquérir un passé, à l’image de l’autobiographie élégiaque, ou pour l’analyser à distance, comme dans l’autobiographie picaresque (pour reprendre la distinction proposée par Jean Rousset). Elle consiste plus radicalement à exhumer fantasmatiquement le lieu du souvenir (« Ma mère n’a pas de tombe »), à créer la condition de possibilité d’une mémoire qui éclairerait ces « ombres » et qui permettrait au langage de faire exister l’enfance égarée dans l’indicible. C’est pourquoi l’œuvre de Georges Perec est nécessairement inachevée. Toujours relancée, elle tente sans fin de tisser un fil vers une origine inatteignable.

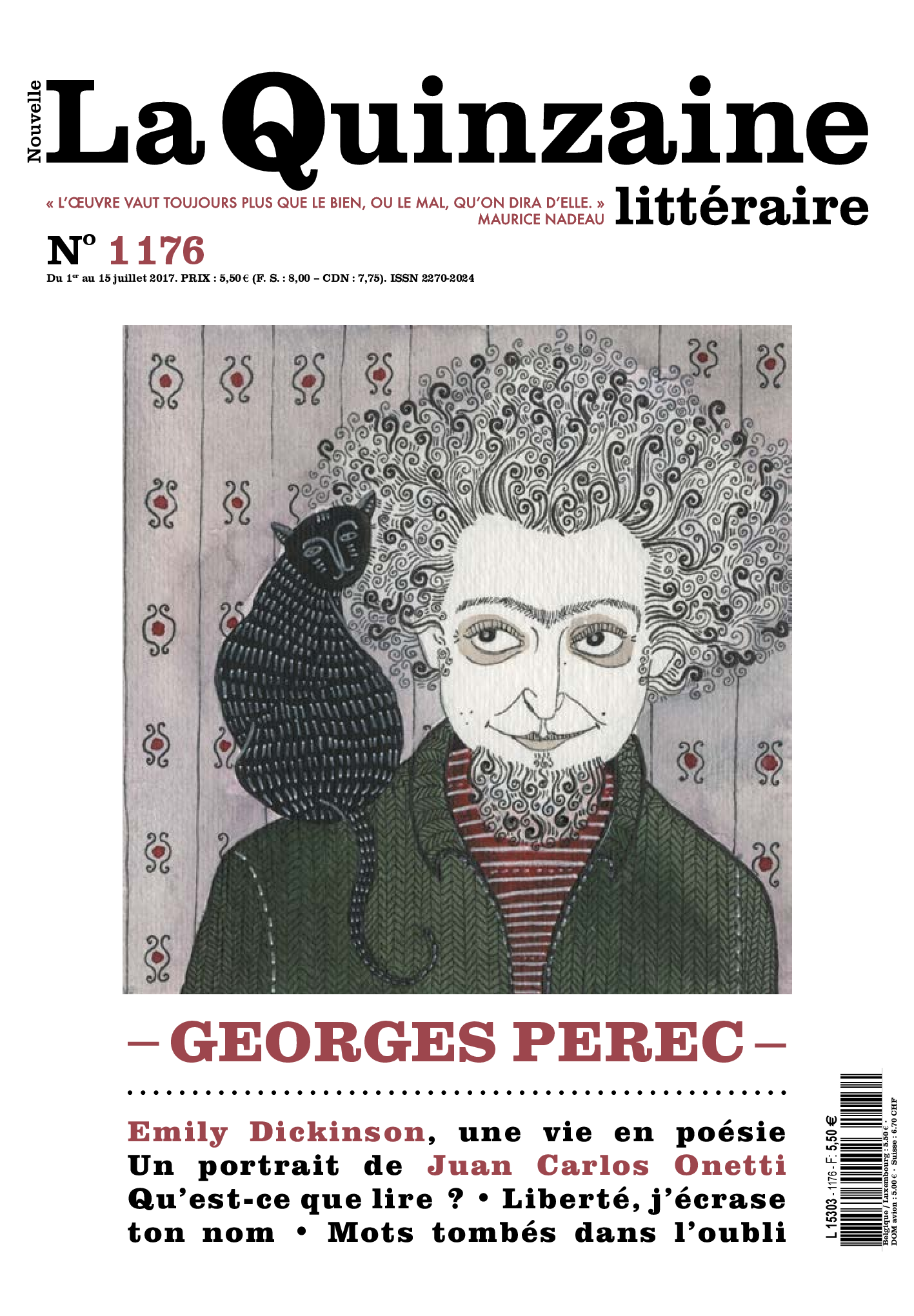

Cependant, chez Perec, le drame personnel est intimement lié à la drôlerie. Comme l’écrit Claude Burgelin, « l’ironie […] tient en lisière le pathétique, ce mélange de candeur et de ruse qui rend sa langue à la fois simple et subtile ». La quête d’un lieu impossible de la mémoire compose avec l’esprit ludique qui sait faire jouer de façon surprenante les pièces du puzzle littéraire. Les nombreuses photographies de l’auteur, que reproduit l’Album Georges Perec, dévoilent un regard malicieux, une gourmandise de la vie, une attitude volontiers facétieuse, un sens de la jubilation qui perce à travers une incurable nostalgie.

Dans ses textes, la drôlerie est partout, créée par les incongruités nées des contraintes oulipiennes, mais aussi par un travail du pastiche. Celui-ci est présent dès Les Choses, donnant une savoureuse réécriture des théories littéraires de l’époque, à l’enseigne de Mallarmé et de Maurice Blanchot : « Oui. Au plus fort du Logos, il y a un champ proscrit, tabou zonal dont aucun n’approchait, qu’aucun soupçon n’indiquait : un Trou, un Blanc, signal omis qui, jour sur jour, prohibait tout discours, laissait tout mot vain, brouillait la diction, abolissait la voix dans la malédiction d’un gargouillis strangulant. » Variante lacanienne, un peu plus loin : « Il y aura donc d’abord un pouvoir du Logos, un “ça” parlant, dont nous connaîtrons aussitôt l’accablant poids, sans pouvoir approfondir sa signification. »

Un autre mode de jeu est la pratique « citationnelle », constante depuis le début, qui exploite toutes les modalités de l’intertextualité : citations intégrées au texte, allusions, reprises de cadences, parodies, etc. Flaubert est, dès le début, amplement sollicité. Il resurgit dans La Disparition, à travers une réécriture qui laisse percevoir en transparence le texte-source. Le fameux passage de L’Éducation sentimentale qui montre Frédéric Moreau désœuvré après l’avortement de sa passion pour Marie Arnoux (« Il voyagea. / Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l’étourdissement des paysages et des ruines, l’amertume des sympathies interrompues ») se retrouve dans une variation comiquement triviale : « Nous voyagions. Nous avons connu l’obscur chagrin du transat, la nuit dans l’inconfort glacial du camping, la fascination du panorama, l’affliction au goût sûr d’accords trop tôt rompus. » C’est une variante anticipée et littéraire du futur Je me souviens : l’écrivain Perec est riche d’une mémoire des grands textes ; comme un auteur classique, c’est à partir d’eux qu’il écrit. À la mémoire, dont il est privé dans son existence, se substitue la mémoire des mots lus, fondatrice de sa vocation littéraire : « Ma seule tradition, ma seule mémoire, mon seul lieu est rhétorique » (propos cité par Philippe Lejeune). La citation est révérence, allégeance, reconnaissance de dette ; accompagnée de réflexivité, elle est également caractéristique d’une époque traversée par les pensées du structuralisme, de la linguistique et des théories de la littéralité, qui mettent l’accent sur la spécularité de l’écriture. Mais la citation est aussi jeu avec le lecteur, convié à débusquer les emprunts, qui transforment les textes en jeux de piste et qui font de la lecture une enquête. Les œuvres de Perec sont ainsi des labyrinthes aux multiples entrées, entre confidence personnelle, quête autobiographique, analyse sociologique, création contrainte et jeu avec les possibles littéraires.

Daniel Bergez

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)