La publication des lettres de Samuel Beckett est le fruit d’un long labeur dû à toute une équipe et qui a été initié dès la fin des années 1980, comme en témoigne cette lettre de Beckett à Martha Fehsenfeld du 18 mars 1985 : « J’ai confiance en vous & sais que je peux compter sur vous pour éditer ma correspondance dans le sens convenu avec Barney [Rosset], c’est-à-dire en la limitant aux seuls passages qui intéressent mon travail. » Barney Rosset était l’éditeur américain de Beckett, et les aléas de la vie éditoriale ont fait que l’entreprise, avant d’aboutir, a été...

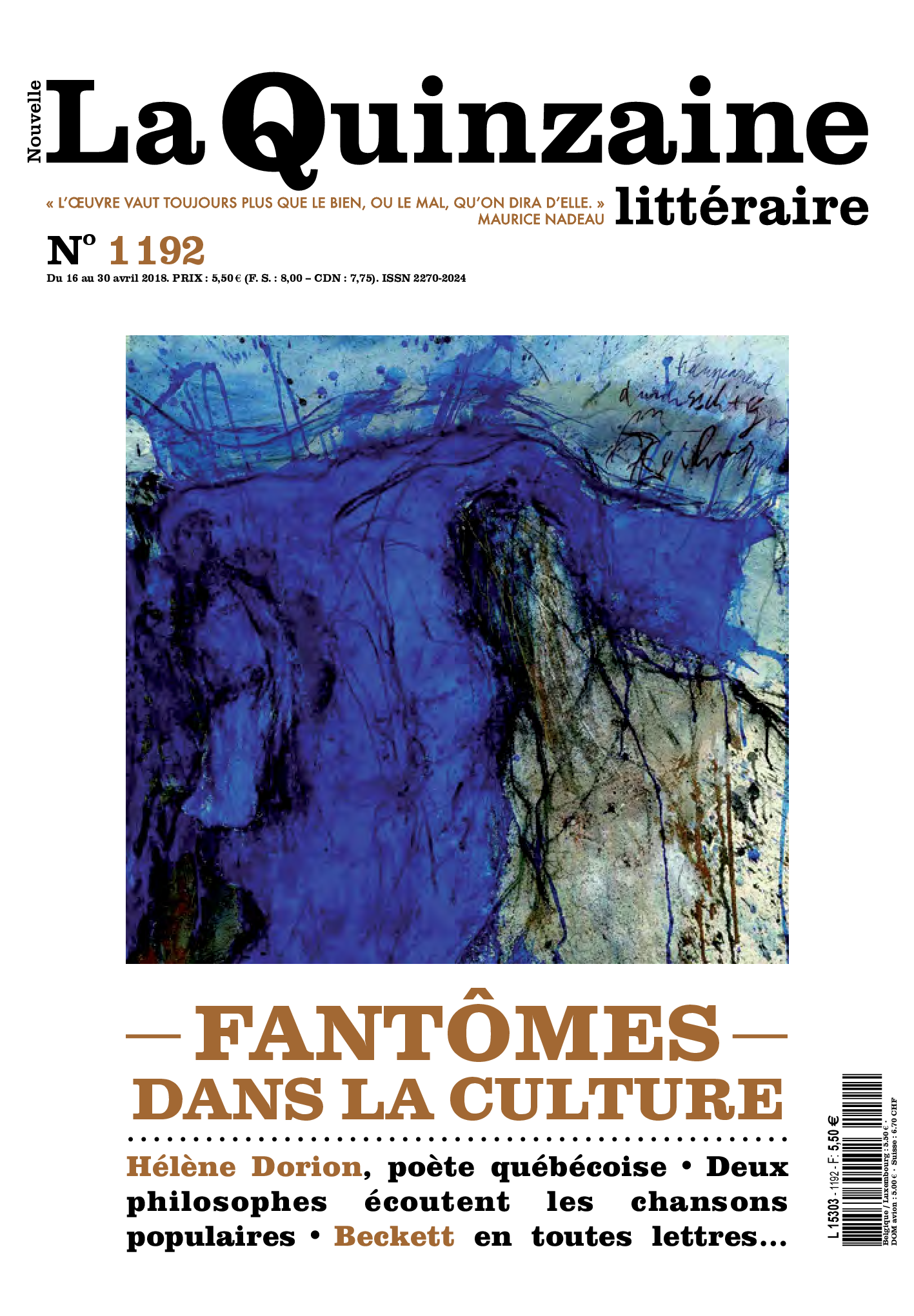

Beckett en toutes lettres

Article publié dans le n°1192 (16 avril 2018) de Quinzaines

Lettres IV (1966-1989)

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)