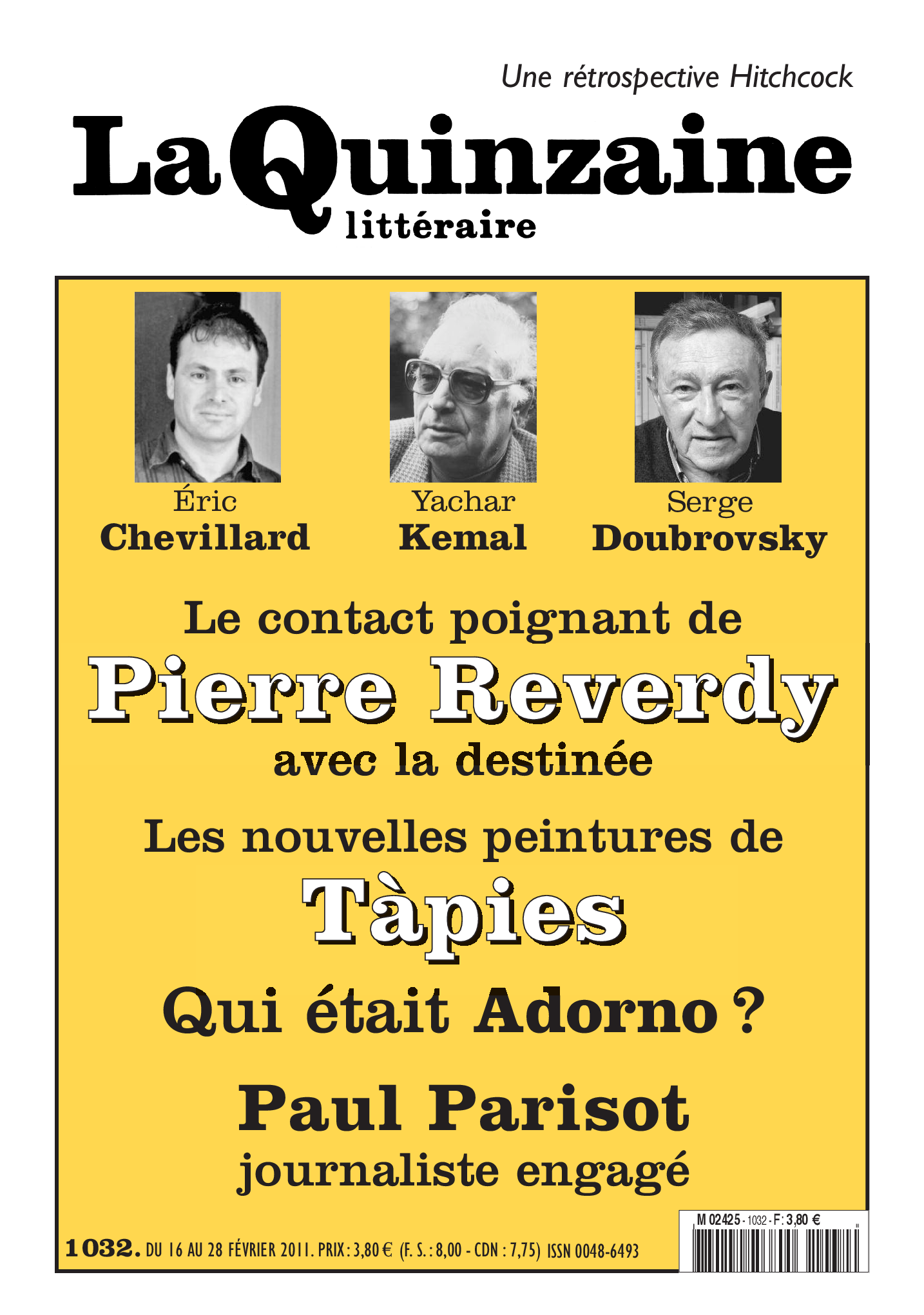

Serge Doubrovsky ressasse la même vingtaine d’épisodes depuis plus de quarante ans, les réordonnant suivant le chaos d’une vie séparée, comme perdu entre deux territoires, la France et les États-Unis, entre les époques de sa vie, entre les femmes qui accompagnent son cheminement difficile, bouleversé par ce qui l’affecte et se répète sans cesse, dédoublé, s’engageant dans une reprise infinie qu’il tente toujours d’achever. Il entretisse dans une langue d’une inventivité irrégulière – tantôt se laissant aller à une forme de facilité d’écriture (les jeux de mots peuvent lasser à la longue), tantôt comme habité par une puissance verbale irréductible – les épars de sa vie propre, les reconfigurant sans cesse dans la plasticité même du langage et comme délivré de leur temporalité. Tout s’exerce dans un même élan, tout achoppe au même « pur présent », celui d’une écriture qui efface le temps perdu.

Le titre magnifique de son livre, Un homme de passage, convoque tout de sa forme et de ce qu’il tente d’y exorciser, comme se préparant au pire, luttant sans relâche contre une forme évidente d’inéluctabilité. Il s’agit en effet de la dernière aventure minuscule d’un homme qui prend congé de lui-même et de son environnement, quittant une vie new-yorkaise et son poste prestigieux à l’université, s’apprêtant à revenir en France, faisant ses cartons et redécouvrant toutes les sortes de supports de son passé qui le poussent à coordonner une fois encore les événements majeurs de sa vie dans la longue brisure de sa langue. Il revient en quelque sorte en arrière pour se prémunir d’un avenir peu probable, inquiétant, puis se réinstalle à Paris, rencontre sa dernière épouse et sa première lectrice (1) qui l’accompagne dans une manière de chute entrecoupée de joies et de plaisirs éphémères qui ne masquent pourtant pas l’angoisse du vieillissement et de la fin.

Son « dernier » roman interroge la durée à la fois de la vie biologique et de la recréation littéraire, du décalage qui s’y effectue, comme fixé par le texte, entre le soi que l’on recherche et celui, irrémédiablement perdu, qui s’y affronte. Les époques s’y télescopent, comme des territoires hantés, des êtres y disparaissent et reviennent toujours, les silhouettes du passé s’y estompent comme dévorées par une mémoire crépusculaire. Il y a là-dedans une vivacité étrange, presque anormale, une énergie du désespoir, de l’angoisse de disparaître, de s’évanouir, de ne plus pouvoir être ce que l’on a été. L’homme passe de la tristesse d’avoir perdu à la joie éphémère de retrouver pour un instant ses propres traces, s’égarant dans les méandres de sa propre durée, recomposant la matière de sa vie dans le miroir de ce qu’il quitte. C’est le temps des bilans, des perspectives, des fuites infinies, de « LA DISPARITION ».

Il se déploie dans le roman une étrange nostalgie faite de manières d’épiphanies jouissives et de regrets amers. Doubrovsky s’attache à lui-même, aux dispositions passées et futures, longues et brèves, de son existence, les retissant pour n’être plus vraiment soi-même et pas encore un autre, reprenant le mot de Ricœur « soi-même comme un autre » et l’enrichissant d’« un autre comme soi-même », donnant ainsi une quasi-définition de son entreprise littéraire, celle qui le confronte aux formes et au temps, à sa place mouvante, à un effondrement et à sa disparition inéluctable. Je suis « un personnage que j’imagine et qui n’est pas imaginaire, réalité devenue fiction, autofiction, telle est la mémoire de soi, sa personne à demi oubliée se transforme en personnage, je suis devenu pour moi un être imaginaire, cela ne veut pas dire qu’il soit faux, mais fictif, je me revis à une distance incomblable de moi-même », écrit-il.

Le livre acquiert les accents apocalyptiques d’un effondrement total, d’une sorte de pourrissement inévitable, s’abîmant en quelque sorte dans ses propres rebours, dans la béance du passé qui se fige et d’un avenir qui n’existe déjà presque plus. « Je ne suis pas un tout, mais un trou. Je tombe sans cesse dedans » confie-t-il comme au détour (2). Et le lecteur y tombe aussi, comme entrepris lui-même, presque contaminé par ce discours de la fin et de l’impuissance, du devenir impossible, achoppant bien des fois à la durée presque figée du récit, à sa répétition quasi obsessionnelle, comme dégoûté par sa lecture et le puits sans fond d’un langage perturbant et agressif, comme dénué de destinataire. Car si Doubrovsky affirme vouloir « faire participer autrui à (sa) vie », engager l’autre à ses côtés, il semble bien souvent le nier, l’empêcher d’être en quelque sorte, se dissimulant paradoxalement dans la vérité de sa vie exhibée, quêtant un amour qui n’a jamais la force qu’il souhaiterait. Les livres, la structure qu’ils adoptent, cette forme déformée, brisée, éclatée que Doubrovsky constitue de livre en livre, deviennent alors la seule distance possible face à l’ultime altérité des femmes, seules formes irréductibles et résistantes, et nous ne pouvons que nous y perdre ou recommencer sans fin la même existence, reconfigurant « une vie (qui) est la fiction elle-même ».

1. Nous pensons évidemment à Ilse et au Livre brisé (coll. « Folio »).

2. Nous pensons en écrivant ceci aux titres des parties du commmencement de son roman le plus célèbre Le Livre brisé, aux figurations de la mémoire et de l’écriture, mais aussi à la tombe qu’il évoque à la fin d’Un homme de passage.

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)